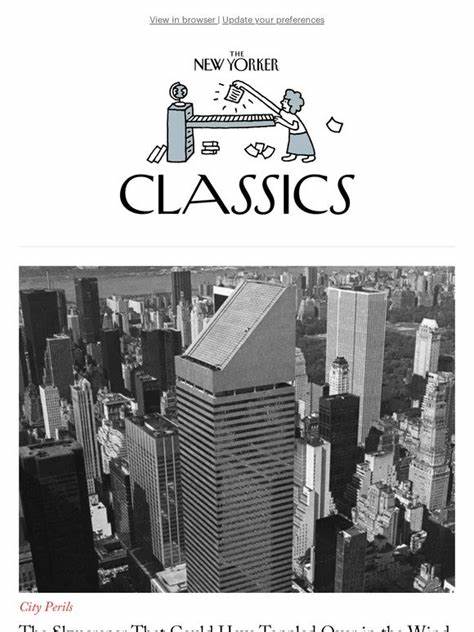

在现代大都市的天际线上,摩天大楼犹如钢铁与玻璃的森林,象征着人类文明的高度与技术的力量。然而,1978年纽约市一座高达五十九层的摩天大楼——花旗集团中心,却曾因结构设计缺陷面临严重安全危机,险些在风暴中倾覆。这一事件不仅震惊了建筑界,也成为工程师职业伦理和责任感的经典案例。该楼的结构工程师威廉·勒梅瑟里尔(William J. LeMessurier)在发现问题后,选择主动披露隐患并迅速采取补救措施,保障了无数生命安全。本文将围绕这起事件,详细解析摩天大楼在风力作用下的结构挑战、设计变更引发的连锁反应,以及工程师如何以科学与勇气扭转险局。花旗集团中心的建造始于1970年代初期,地点位于曼哈顿东侧的列克星敦大道,毗邻一座历史悠久的圣公会教堂。

由于教堂占据了该地块的西北角,设计团队面临如何在尊重教堂权益的同时,将摩天大楼最大化的难题。最终,工程师勒梅瑟里尔与建筑师休·斯塔宾斯采用了大胆的结构方案:将大楼钢结构以四根高达九层楼的钢柱支撑,位置设于每面中央,而非一般摸索的四个角落。这种搭建方式使得建筑的四个角悬挑至教堂上方,各个钢柱承受极大的压力和风力作用。设计上,这种造型极具视觉冲击力,仿佛巨塔悬浮于街道之上,但背后隐藏着复杂的力学问题。初期设计要求使用焊接连接来保证结构的强度,但在工程实施阶段,钢结构制造商贝塞尔姆钢铁公司提出用螺栓连接替代焊接,以降低成本并简化施工。尽管这种变更被认为符合安全标准,却未能充分考虑钢结构在复杂风向(特别是斜风或称“斜角风”)下的力学反应。

勒梅瑟里尔起初未意识到这一变更可能导致结构脆弱,直到一名学生的电话启发了他对结构细节的重新审视。通过重新计算,他发现结构的风撑系统在斜风作用下应力增强达四成,而螺栓连接的设计未能满足这种受力需求,存在严重隐患。更糟糕的是,风产生的剪力远远超过了结构承载极限,特别是位于三十层左右的一些关键节点,如果出现断裂,可能导致整个建筑的连锁坍塌。作为一名经验丰富的工程师,勒梅瑟里尔意识到问题可能导致灾难性后果。他联系了多方专业人士,包括加拿大西安大略大学的风洞实验室负责人艾伦·达文波特(Alan Davenport),通过风洞模拟进一步验证了结构在强风和风振条件下的极端应力。同时,他深知事态的紧急性,尤其是正值飓风季节临近,建筑物每日暴露于各种风暴风险中。

在详细研判和权衡中,勒梅瑟里尔经历了内心的巨大挣扎。沉默可能意味着生命的巨大危险,选择公之于众则面临声誉受损、法律诉讼甚至破产的风险。最终,他以强烈的职业责任感和社会担当,决定主动揭露隐患,采取紧急维修措施。勒梅瑟里尔的勇敢行动开启了一系列紧急应对程序。与他合作的另一位结构工程师莱斯利·罗伯逊(Leslie Robertson)加入团队,共同制定维修方案。维修方案主要是通过焊接钢板加固超过两百个螺栓连接点,强化风撑系统,极大提升建筑的抗风能力。

此外,建筑内安装了首个大型调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper),一块重达410吨的混凝土块,通过与建筑的共振频率制衡,减少结构摇摆,提高居住舒适度和安全性。为确保关键设备持续运行,紧急发电机被迅速调配,且予以全天候监控。此后,工程师们与当地政府部门紧密协调,制定了全面的应急预案。一旦气象预报显示风力异常,将立即疏散大楼及周边区域人员,调用红十字会等救援机构提供人道援助。与此同时,公众的知情权被谨慎保护,避免制造恐慌,保持社会稳定。修复工作在极其紧迫的时间表下进行。

焊工们夜以继日地工作,避开白天租户活动时间,争分夺秒地加固关键连接点。整个工程完成后,建筑的抗风等级大幅提升,可抵御七百年一遇的风暴强度,即使没有调谐阻尼器的辅助,也属于世界领先的安全设计。此事件虽未对外广泛报道,但在业内产生深远影响。它成为工程师职业道德的楷模,体现了面对潜在灾难时主动承担责任的勇气,也推动了建筑设计更加注重多向风力的全面测算和模拟。作为建筑物理学和结构工程的重要案例,花旗集团中心的风暴险情提醒我们,技术创新背后不可忽视潜在风险,科学严谨和持续监测尤为关键。风力对摩天大楼的影响远超直觉。

建筑设计者必须不仅满足标准规范,还需考虑非传统风向和动态风振效应。设计变更需要全方位风险评估与沟通,确保安全冗余机制。调谐质量阻尼器的成功应用开拓了现代建筑抵御风振的技术路径,成为后续高楼设计标配。事件中的每一步都强调了协作精神——业主、设计师、施工方、政府和科学机构的紧密配合,成就了最终的安全保障。1978年花旗集团中心的风暴隐患危机,是一次工程技术与职业精神的双重考验。威廉·勒梅瑟里尔的正直与果断,挽救了无数生命,也树立了建筑行业的良好典范。

它告诉我们,面对复杂工程挑战,唯有勇于直面问题,充分整合科学研究与社会责任,才能护卫人类城市的繁荣与安全。数十年后,当我们仰望摩天大楼时,除了惊叹其恢弘壮丽,更应铭记那一段风雨背后的坚持与担当。