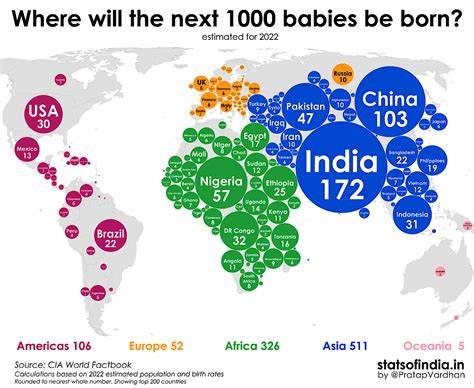

在全球范围内,婴儿的生存状况是衡量一个国家公共卫生和医疗水平的重要指标。婴儿死亡率,不仅反映出产前产后医疗保障的完善程度,也体现了社会经济、环境及文化因素对人类生命的深刻影响。本文将探讨世界上婴儿死亡风险最低的国家,深入剖析不同国家之间的差异及其背后的复杂成因,旨在为公众和政策制定者提供科学依据,推动更多地区实现婴儿健康零死亡的目标。 比较婴儿死亡率的挑战在于各国的统计方法存在差异。国际卫生组织提出,凡表现出生命迹象的活产婴儿,无论生命迹象持续时间长短,都应纳入统计。然而,实际执行中,极早产婴儿是否纳入统计,有着显著分歧。

一些国家包括所有孕周的活产婴儿,而另一些国家则只包括孕周达到一定阈值(如22周、24周或26周)的婴儿。此差异直接影响统计数据的准确性和各国排名的可比性。 极早产婴儿的存活率随着孕周延长显著提升。例如出生在22周的婴儿死亡率高达86%,但仅仅一周之后,23周出生的婴儿存活率已有显著改善。到达27周时,存活率超过90%。这样的迅速变化意味着微小的统计截止点差异,就会导致婴儿死亡率出现大幅波动。

因此,进行国际比较时,采用统一的统计标准尤为重要。 根据经合组织(OECD)2021年的数据调整统一22周存活统计后,日本、瑞典、芬兰和韩国等国家在新生儿死亡率上表现优异。尤其是这些国家在公共卫生体系的投入、孕产妇护理及新生儿重症监护方面展现出高度成熟的水平。通过集中资源发展先进的新生儿重症监护室和完善母婴健康管理,这些地区大幅降低了早产和其他高风险婴儿的死亡率。 而丹麦的表现引人注目,在调整统计后,其新生儿死亡率名列前茅,反映该国在孕产期医疗和新生儿监护服务上的显著提升。相比之下,美国虽然统计中包括所有孕周数据,新生儿和婴儿死亡率仍然高于许多欧洲和亚洲高收入国家。

该差异不仅仅源于统计口径,更多反映出美国医疗体系中的不平等及社会经济因素影响。 婴儿死亡通常分为新生儿期(出生后首月)和产后新生儿期(1个月至1岁)。新生儿期死亡主要受分娩过程和出生环境影响,孕妇的健康状态、产前检查和高质量的分娩护理是关键。产后新生儿期影响更多来自感染、防护措施、营养以及社会环境等因素。数据显示,婴儿在首月生存后,其后11个月的生存保障同样重要,尤其是在医疗资源分布不均的地区,婴儿死亡率存在更大变数。 韩国是一个具有代表性的案例,尽管新生儿期死亡率极低,但随后的11个月死亡率上升,超过了部分北欧国家。

这种差异与地区间医疗服务的不均衡有关。虽有相对宽松的育婴假政策,但实质上父母对育婴假利用率较低,且公共投入相对有限,均可能影响婴儿期的健康保护效果。 国家间的差异来源广泛,除了医疗资源和技术差异外,社会经济条件、政策支持、家庭结构与文化习俗也在婴儿死亡率中扮演重要角色。例如,完善的母婴保健系统能够有效筛查孕期高风险因素,及时干预,难产及早产的病例显著减少。育婴假政策让父母有更多时间陪护新生儿,提高照护质量。公平的医疗资源分配避免了因地理或经济条件限制导致的医疗差异。

在日本、瑞典和芬兰等国家,政府长期投资于孕产护理和新生儿重症监护,形成了一套科学、系统且覆盖面广的母婴健康服务体系。其医疗人员素质普遍较高,社区支持体系完善,孕产妇健康教育深入人心,这些因素共同作用大幅降低了婴儿死亡风险。同时,这些国家社会福利体系健全,为家庭提供经济与心理支持,缓解了育儿负担,提高了婴儿生存的社会基础保障。 此外,环境因素和生活习惯也影响婴儿健康。例如空气污染、家庭居住条件、婴儿营养品质和季节性疾病传播都与婴儿死亡风险相关。良好的公共卫生措施和社区健康服务能够有效预防感染,降低非出生缺陷引起的婴儿死亡。

尽管一些小国如爱沙尼亚和斯洛文尼亚因人口基数和出生数较低而数据波动大,但它们在婴儿死亡率的整体趋势上依然表现良好,并在近年来持续改善。对这些国家的关注同样重要,它们的经验和措施有助于丰富全球婴儿健康保障的理论和实践。 值得一提的是,虽然发达国家婴儿死亡率普遍较低,但差距依然存在。英国、法国及美国的婴儿死亡几率仍是日本或芬兰的两到三倍,这种差异表明高收入并不自动意味着婴儿健康安全。政策制定者借鉴优秀国家的成功经验,推动医疗公平、完善孕产服务及家庭支持,将是未来降低婴儿死亡率的关键所在。 总体来看,婴儿死亡风险最低的国家均拥有完善且科学的孕产医疗体系、发达的新生儿重症监护设施、强大的社会福利保障以及良好的家庭育儿环境。

这些条件有助于各个阶段婴儿的安全成长,真正实现了婴儿生存的最大化保障。随着全球公共卫生意识的提升,各国正逐步缩小婴儿死亡率差距,走向更加安全与健康的未来。通过持续研究和改进建设,相信更多地区的宝宝将迎来更安全的出生和成长环境,减少离世的悲痛,迎接健康人生的起点。