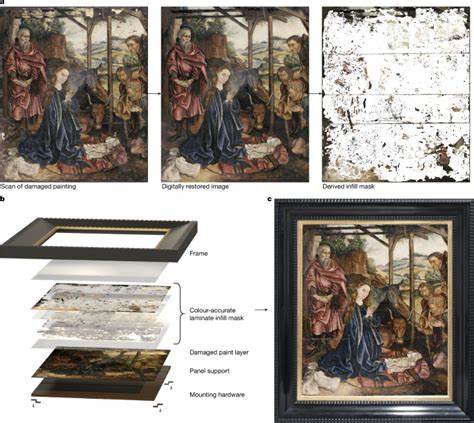

油画作为艺术史上极具价值和传承意义的文化载体,历经时间考验后难免遭遇损坏与磨损。传统的油画修复依赖于人工填补和修补,耗时长且成本高昂,令部分重要艺术品长期被珍藏在库房中,无缘公众欣赏。随着数字技术的飞速发展,一种全新的油画修复方法——基于数字构建面具的物理修复技术应运而生,为艺术保护领域带来了革命性的变革。 数字构建面具修复技术核心在于通过高精度数字扫描和色彩还原技术,精准捕捉油画表面损坏区域的形态与色彩信息。利用计算机算法模拟修复效果,设计出一层色彩高度还原且极薄的双层打印颜料层,集成于聚合物薄膜之上,形成可覆盖损伤区域的数字面具。该面具可物理附着于画作受损部分,恢复其视觉完整性,同时满足相关保护伦理要求,保证面具的可逆性与不破坏原有油画材料。

这一修复过程极大缩短了传统修复所需的时间,作者在一幅15世纪大师普拉多献礼画作上应用此技术,成功填补了超过5600个损伤区域,涉及表面积逾66000平方毫米,色彩多达57314种,修复耗时仅3.5小时,相较于传统修复快了约66倍。修复效果与数字模拟图几乎完全一致,实现了高度逼真的视觉恢复。 这一技术融合了机械工程、材料科学与计算机图像处理等多学科优势。面具的双层设计一层以白色基底增强覆盖效果,另一层为彩色颜料,需严格保证两层间的对齐精度,以避免边缘过度涂覆或颜色溢出,提高修复的视觉自然度。应用高分辨率扫描确保损伤轮廓及色彩数据精细捕获,并据此设计算法定量分析人类视觉对色差与色彩敏感度的容忍程度,从而科学确定修复区域与颜料颜色的最佳匹配。 在数字面具的制作过程中,算法显著提升了色彩还原的准确性和修复区域的选择性。

通过图像处理技术提取画面局部色彩分布及纹理特征,综合考虑损伤形态与周边色彩对比,自动形成面具图层。同时保留了可由人工调节与审核的环节,确保修复决策符合艺术家的原意及保护伦理原则。 此外,数字构建面具的可逆设计满足了博物馆和修复机构对文物保护的基本要求。经过一段时间的存放,面具可通过特定溶剂辅助粘合层裂解,安全揭除,不会对油画原层造成机械损伤或化学变化,保留原作可持续修复的可能性。此特性相较传统无法轻易逆转的修复工艺,给现代艺术修复带来前所未有的灵活性和安全保障。 该技术不仅降低了修复人工成本,还为艺术品所处的保护环境注入了新的活力。

因能快速高效修复大量损伤区域,许多此前因修复费用高昂而长时间封存的珍贵作品得以重新呈现在公众面前,极大丰富了文化艺术资源的共享性与可及性。同时数字修复方案可进行多版本试验与对比,为保护决策提供科学依据,支持修复方案的个性化和精准化发展。 同时,该修复方法融入了先进的色彩学理论和视觉心理学研究,精确模拟人眼对不同明度、饱和度和颜色差异的感知,避免数字修复色彩“失真”或“假感”,提升观赏体验和艺术价值传承。这种科学方法弥补了传统人工修复中主观性较强、结果难以量化的弱点,实现了技术与审美的完美平衡。 未来,数字构建面具修复技术有望结合人工智能和机器学习,自动识别更复杂的油画损伤类型并优化修复路径。通过搭建大规模艺术品数字化数据库和训练模型,修复效果的智能预测与个性调整将成为可能。

此外,多光谱成像与材料科学的创新将进一步提升色彩匹配的精度和面具材料的耐久性,实现更长久且无损的艺术品保护。 数字构建面具修复代表了当代艺术保护领域跨界融合的典范。它不仅优化了油画修复的效率与质量,降低了文化遗产保护的门槛,也促进了修复技术的民主化,让更多珍贵艺术品得以保存与传播。与此同时,严格遵循保护伦理与材料科学原则,确保艺术品的历史价值和真实性不被损害,为未来修复标准制定树立了典范。 综上所述,数字构建面具物理修复技术在油画保护领域体现出极大的应用潜力和发展前景。它以科学严谨的数字化手段解决了传统修复中的诸多瓶颈,从时间、成本、可逆性到视觉真实性均实现突破,成为国际艺术保护科技创新的重要方向。

伴随着相关技术的持续发展和成熟,未来更多被忽视或封存的艺术珍品或将焕发新生,向世界展现人类文化遗产的独特魅力和价值。数字技术为艺术修复打开了一扇新窗,将传统匠心与现代科学完美融合,守护着人类文明的辉煌记忆。