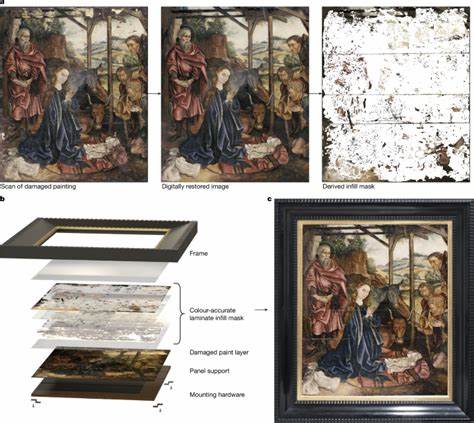

油画作为人类艺术史上不可或缺的瑰宝,承载着数百年甚至上千年的文化记忆。然而,时间的流逝、环境的变化以及人为因素都使这些珍贵的艺术作品面临不同程度的破损和褪色。传统的修复方式多依赖于手工补画,这不仅耗时耗力,而且成本高昂,限制了许多艺术藏品的保护与展示。近年来,随着数字技术的快速发展,数字构建面具技术逐渐成为绘画修复领域的创新突破,开启了更为高效、精准且可逆的实物修复新时代。数字构建面具修复技术的核心是基于高分辨率数字扫描和先进色彩管理,通过计算机辅助设计精准识别出画作中的破损区域,随后生成色彩精准的数字面具。该面具通常由多层高质量聚合物薄膜与彩色颜料构成,能够完美贴合画作表面,实现色彩与纹理的高度还原。

与传统手工补画耗时数月相比,数字面具的应用仅需数小时即可完成,大幅缩短修复周期。数字构建面具的优势不仅体现在速度上,更重要的是其高度可控性和可逆性。修复过程中,面具的设计考虑到了人眼的视觉感知特性和保护伦理,使得填补区域在视觉上无缝融合,同时确保未来可以方便地移除而不损伤原作。此外,数字修复还为修复效果的模拟和预览提供了可能,让艺术保护者和博物馆工作人员能够在实施之前直观评估修复方案的效果。该技术的发展也对艺术保护伦理提出了新的量化标准,确保数字修复不会改变艺术品的历史真实性与观感。这种创新手段已经成功应用于多件珍贵画作的保护中。

例如,一幅15世纪晚期归属普拉多画派大师的油画木板作业在其严重破损区域被数字面具修复。该画作覆盖的损伤面积超过660平方厘米,包含超过五万色彩点,传统修复难以高效实现。应用数字面具技术后,修复时间缩短到仅3.5小时,恢复效果与数字模拟高度一致,展示出惊人的视觉准确性和保护效果。随着数字技术的成熟与设备成本的逐步降低,更多博物馆和艺术机构将有能力采用数字构建面具技术对其藏品实施保护。传统观念中,昂贵且复杂的修复工艺常使许多藏品因成本限制长期封存,数字化修复有效释放了这些被遮蔽的艺术瑰宝,使公众能够更广泛地欣赏与研究。除了油画修复,数字构建面具技术也拥有广泛的潜在应用价值,如古墙画的保护、雕塑颜色的还原以及文物表面裂纹的修复等。

不同于单一的数字模拟,该技术强调实物材料与数字图像处理的结合,形成物理与数字复合修复方案,大幅拓展了修复的可能边界。未来,人工智能和机器学习的发展有望使得数字面具的设计更加智能化和自动化,基于深度学习算法的图像分析将提升损伤识别与颜色重建的准确率,同时降低人为干预的需求。结合3D打印技术,数字构建面具有望实现更加复杂结构的修复,满足多材质、多纹理艺术品的个性化保护需求。与此同时,数字修复技术也面临着一些挑战。例如,面具材料的长期稳定性和与原作材质的相容性仍需进一步验证。修复过程中如何平衡修复效果与艺术品的原始风貌保护,以及数字化修复后信息的留存与共享,也需要行业内持续的讨论与规范制定。

此外,数字技术的发展带来了数据安全与版权的挑战,艺术品数字图像的保护和应用须遵守法律法规,避免侵权和滥用。整体来看,数字构建面具技术为绘画修复树立了里程碑式的标杆,打破了传统修复受限于时间和成本的瓶颈,赋予了艺术保护更大的灵活性和科学依据。该技术不仅加快了修复进程,更重要的是以可逆、透明、可控的方式维护艺术品的历史完整性,为全球艺术文化遗产的长期保存提供了新思路。伴随着全球范围内对艺术保护需求的持续增长,数字修复技术将日益成为主流手段,助力人类更好地守护和传承宝贵的文化遗产。展望未来,结合更多先进的传感器技术、人工智能算法和材料科学突破,数字化修复将更加精准、高效和绿色,为艺术复苏注入无限生机。数字构建面具技术标志着艺术与科技深度融合的新高度,也昭示着文化遗产保护的未来方向,令世人更有信心将历史瑰宝代代相传,永葆光彩。

。