比特币作为数字资产的先驱,自诞生以来便扮演着金融创新的重要角色。近年来,伴随着加密货币市场的快速发展和全球资本的持续流入,比特币价格一路攀升,吸引了越来越多个人和机构投资者的目光。市场分析人士普遍认为,比特币价格有望在2026年底突破25万美元大关,较当前价格翻倍甚至更多。要洞察这一预测的背后逻辑,需从其独特的供应机制、经济环境以及市场参与者结构三方面认真解读。首先,比特币的稀缺性是其价值提升的重要根基。比特币的供应受到严格的协议限制,全球总量上限为2100万枚,这种恒定的总供应量使得新币的产生进入逐渐减缓的阶段。

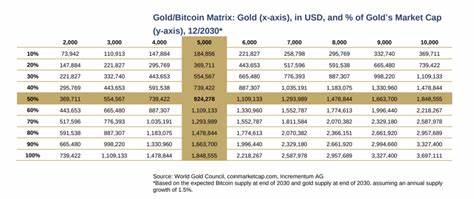

具体而言,每四年比特币的“减半”机制都会使矿工获得的奖励减少一半,最新一次减半发生在2024年4月。目前,每年新增比特币供应量仅占总量的约1.8%,而且绝大多数的比特币已经被挖掘出来。随着新币的日益稀缺,市场上的可流通比特币数量明显下降,导致买家之间的竞争日趋激烈。加之长期持有者和那些丢失钱包导致的比特币无法流通,使得有效供应更加紧缩。这种供不应求的现象形成了一种强烈的价格上行压力,即便没有大量的新资金进入市场,价格也容易受到推升。历史数据显示,每次减半之后比特币通常经历一轮显著上涨,市场普遍预期这种趋势将持续存在。

其次,比特币具备作为通胀对冲工具的潜力,这也是推动其价格上升的重要因素。传统法币因中央银行的货币政策影响,常常面临通货膨胀的风险,货币贬值现象时有发生。比特币作为一种去中心化、无法随意增发的资产,天然具备抗通胀属性。尽管其价格波动性较大,但从长期看,比特币显示出了超越传统通胀水平的升值能力。全球范围内,多国政府财政赤字持续扩大,尤其是在贸易摩擦和经济刺激政策频繁出台的背景下,货币大量发行不可避免。投资者对未来通胀的担忧促使其转向比特币等稀缺资产寻求资产保值。

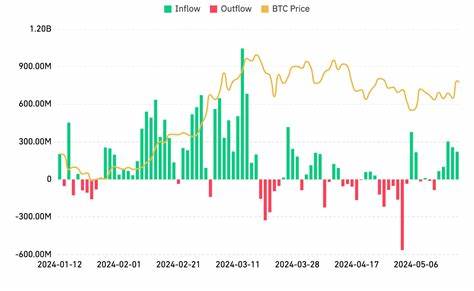

比特币抗通胀的特性将在未来数年内受到更广泛的认可和验证,从而激发更大规模的资本涌入市场,进一步推高价格。最后,来自新兴持有者的加入为比特币价格提供了坚实动力。此前,比特币市场主要由散户和早期投资者主导,价格波动较大且受情绪影响显著。现如今,越来越多金融机构、主权财富基金、大型企业及政府部门开始将比特币作为资产配置的一部分。这些机构投资者通常具备长期投资视角,并能够利用比特币作为抵押品进行融资活动,从而减少被迫卖出的风险。机构资金的介入带来了更多稳定性和流动性,也抬高了市场对比特币的整体需求。

尤其是在美国和中国等全球金融中心,金融巨头的买入行为通过提升市场活跃度和信心,助推比特币价格攀升。综合来看,比特币未来数年潜在突破25万美元大关有着坚实的基本面支撑。稀缺性不断强化的供应模型为价值提供上限保障,通胀预期推动资产重新定价,新兴大额持有者的进场则为价格上涨带来持续动力。尽管比特币价格仍存在不确定的波动风险,投资者应当理性看待其潜在的长期升值趋势。未来,随着全球数字经济的进一步发展和加密资产生态的成熟,比特币有望成为全球金融体系中不可或缺的重要组成部分。对投资者而言,理解并把握上述深层驱动因素,将是捕捉比特币价值增长机会的关键。

。