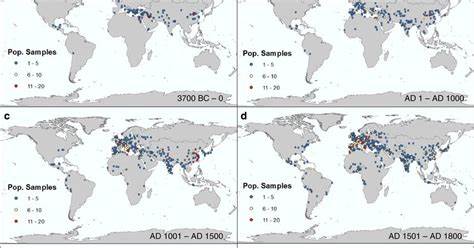

城市化作为人类社会发展的重要标志,一直以来都是研究人类文明演进不可或缺的内容。从古代的城邦到现代的超大型都市,城市形态与人口分布的变化折射出文明进步、经济发展以及人类与环境关系的深刻演变。通过对3700年前至公元2000年这六千年来全球城市化空间格局的深入研究,可以更清晰地揭示历史城区的兴衰脉络及其对现代城市化的启示。全球规模上长时间的、空间明确的城市人口数据的缺乏,使得学界对历史城市化波动的理解受限。近年来,学者们通过整合历史、考古以及人口普查数据,致力于构建跨越数千年的城市人口空间数据集,从而推动对全球城市发展趋势的系统研究。历史城市的地理空间分布反映了早期人类适应环境和利用资源的战略,同时也折射出政治、经济和文化因素在城市成长中的作用。

在地理学与历史学的交叉视角下,人们试图回答诸多关键问题:古代城市主要分布于哪些地区?它们的人口规模如何随着时间推移发生变化?城市的兴盛与衰退是否与周边农业生产力密切相关?通过对这些问题的探讨,可以更深入地理解现代城市化过程的起源及其潜在可持续性。已有的研究显示,最早城市多诞生于肥沃的农业区域,尤其是美索不达米亚地区,这表明农业生产力可能是城市快速发展的基础。然而,随着时间和技术的进步,城市的区域分布也展现出多样性与复杂性,涵盖了如中国、印度、地中海以及美洲等多样文化和地理背景下的聚落。历史资料的碎片化和时空不连续性给数据整合带来了巨大挑战。著名的历史学者特修斯·钱德勒和政治科学家乔治·莫德尔斯基分别编撰了涵盖古代至近现代的城市人口统计,成为当代城市化研究的基础数据来源。钱德勒着眼于公元前2250年至公元1975年间城市人口变迁,重点关注门槛人口量较低的城市,而莫德尔斯基则侧重于更长的时间跨度及城市规模的变化,通过系统的参数调整和考古数据补充,延伸了钱德勒的研究视野。

二者合力呈现了一个跨越时间与空间的城市人口变化图谱。将二者数据地理化处理,赋予明确的经纬度信息,使得研究人员可以通过空间分析方法,直观地看到城市分布格局的演变。例如,全球人口重心的历史轨迹,展现了从美索不达米亚向欧洲、东亚再到美洲的迁移,映射了人口集聚与城市兴起的过程。有效的地理编码是实现这一目标的关键,面对历史城市地名的更替、多重同名以及地理边界变化,研究团队通过综合地理数据库、历史文献以及现代地图工具,实现了高达90%的地理匹配率。同时,通过构建城市位置准确性等级系统,为后续用户筛选和研究提供了参考。尽管数据存在一定的时空稀疏性,特别是在南美、非洲与部分亚洲地区,但整体数据集为理解全球范围内城市化发展提供了基础框架。

早期城市的兴起不仅仅是人口聚集的结果,更与人类社会组织结构、技术革新以及环境适应密切相关。历史事件如战争、自然灾害和社会变革深刻影响了城市生命周期,造成城市人口的周期性增长与衰退。这种非线性特征使得城市化过程远非简单的线性增长。研究发现,城市的快速扩张往往与周边农业资源的开发和利用同步,农业生产力的提升为城市提供了充足的食物供应和劳动分工基础,从而促进城市的经济与社会多样化。此外,城市本身作为文化、技术和贸易交流的中心,反过来促进了农业技术和产品的创新与传播。随着工业革命的推进,城市化进入新的阶段,人口规模与分布形式发生根本转变。

现代城市延伸至郊区甚至卫星城,人口向城市群集中趋势明显,而现代数据集也显示出较为密集且动态的城市分布模式。尽管如此,了解历史长时段的城市空间演变,仍为分析当代城市问题提供宝贵的参照。并且,通过对历史城市人口数据的空间化处理,不仅强化了城市化与经济、社会变量的拓扑分析,也为灾害响应、环境影响评估及未来城市规划奠定了数据基础。未来研究仍面临诸多挑战。如何填补数据空白,提升不同地区与时代的城市人口估计准确性,如何结合考古新发现与现代遥感技术实现更全面的城市范围测绘,以及如何整合城市人口与功能用地的多维空间信息,都是当前亟需推进的方向。同时,跨学科的合作也将进一步丰富对历史城市化的理解,包括历史学、地理学、生态学与数据科学的结合,可以更好地破解城市空间演化的复杂机制。

整体来看,从公元前3700年至公元2000年的全球城市化历程,是一个充满变迁与多样性的过程。通过系统化、空间化的历史人口数据整合,研究人员得以窥见人类城市社会从萌芽到繁荣再到现代化的宏大图景。这个过程既反映了人类社会对自然资源的利用智慧,也揭示了人类聚居形态对环境的深远影响。了解这一历史轨迹,不仅有助于学术界认识城市发展的本质,同时也对政策制定者在当代全球化背景下推动可持续城市化具有重要借鉴意义。随着数据技术和研究方法的不断升级,未来对全球城市化历史的理解将更加深刻,助力构建面向未来的智慧城市与可持续人类居住环境。