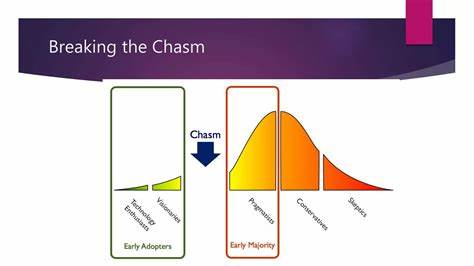

过去几年,人工智能在软件开发领域的应用逐渐受到关注,但很多人仍将编码智能代理视为辅助工具或者智能补全的升级版,只能算是程序员的助手。然而,随着技术的不断成熟和模型能力的提升,编码智能代理已经跨越了技术和应用之间的“鸿沟”,从单纯辅助的角色华丽转身成为具有自主能力的开发“实习生”,在实际项目中承担越来越多关键任务,改变了开发工作的基础模式。过去,编码智能代理大多充当“智能补全”或“过肩指导”的角色,帮助开发者快速补充代码片段、提供语法和文档查询的便利。这种辅助虽然提高了效率,但仍需程序员亲自操作和思考,无法完成复杂的任务或独立解决问题。如今,现有的编码代理不仅能够自主完成小规模任务,还能协助调试、审查代码,真正担当起“活跃协作者”的身份。它们能够参与实时对话,提供具上下文的建议,甚至独立开启新的代码分支、修复bug和优化结构,极大释放了开发者的时间和精力。

技术的发展让人们对编程有了全新的认知体验。曾几何时,开发者面对晦涩难懂的错误信息和复杂代码时,需要花费大量时间查资料、调试、反复尝试。而如今,与AI进行对话已经成为日常工作的一部分,类似曾经依赖Stack Overflow那样自然且高效。相比海量、杂乱无章的答案,AI能基于上下文精准定位问题,给出专业的解决方案。以Cursor为代表的辅助编程系统通过内联建议和深度上下文把握,极大地提升了代码书写的流畅度和正确性。它俨然成为了理想的配对编程伙伴,能够记忆近期操作文件,甚至集成多项目的经验,带来前所未有的代码生成和改进体验。

最值得关注的是,经过反复验证,编码智能代理终于实现了真正的“自主革命”。以Claude Code和OpenAI Codex为例,它们能够独立完成整体任务,不再局限于小段代码扩展。开发者仅需描述需求、验证输出结果、通过简单提示调整细节,甚至重置提示重新生成,整个迭代过程快得惊人。这极大解放了创造力,让小工具的实现门槛接近于零。拍照整理脚本、网页爬虫、数据处理程序等小项目可以迅速成型,降低了尝试新想法的不确定性和时间成本。这种转变不仅体现在个人项目上,同样影响到了企业级开发流程。

日常的错误修复、小功能迭代,越来越多的环节交由AI代理先行处理。Codex可以快速构建分支并提出解决方案,减少繁复的操作负担。虽然最终的代码仍需人工审查和测试,但AI在第一轮“重度体力活”中展现的效能不容忽视。代码审查环节也因AI代理的参与变得更加高效。通过集成GitHub Actions等工作流工具,Claude Code能自动发现潜在错误和安全隐患,而其对项目上下文的深刻理解让反馈更加精准,仿佛拥有一支永不疲倦、经验丰富的审查团队。除了功能的提升,编码智能代理在解决复杂难题时的表现也愈发突出。

以OAuth身份验证中的稀有Bug为例,传统调试耗费数小时难觅线索,而利用AI生成的ASCII时序图,开发者和代理共同构建起问题的全貌,锁定了竞态条件根源,问题在极短时间内得以解决。这种辅助推理和图形化上下文构建方法,为开发者打开了新的思考维度,也彰显出“帮助AI思考”的重要性。正确引导和输入上下文是实现有效问题解决的关键。AI并非万能,单纯抛出代码往往不过是泛泛之谈,唯有将问题框架化、像对待同事一样交流,才能发挥模型的最大潜能。在另一案例中,通过复制浏览器渲染的全部HTML DOM进行提示,使得AI精准定位了CSS样式问题,极大缩短了排查时间。这种人机协作的新技能,将成为未来开发者核心竞争力的重要组成部分。

然而,随着应用深入,也伴随不少挑战和隐忧。一个显著问题是所谓的“镜像效应”,即AI会放大开发者既有的优点和缺陷。在技术细节不熟悉时,智能代理可能推荐屡屡受限或过于复杂的解决方案,促使开发者迷失方向,最终发现最简单的修复才是正解。此外,AI对于架构问题的“快速补丁”倾向,可能让团队忽视或拖延必要的重构工作,种下隐患。可以说,编码智能代理最理想的发挥环境仍是具备扎实编程基础的开发者手中。它们是强大的生产力倍增器,但若缺乏正确引导和审视,也可能成为混淆视听的加速器。

面对质疑,支持者指出,代理的聪明不仅体现在模型本身,更体现在用户如何驾驭它们,就像编译器不会自动产出好程序,懂得写代码的人才能发挥其价值。AI生成代码的可信度也不逊色于人类初学者的输出,关键是结合人工的严格审查和测试,才能保证质量。自动化体现的是从机械重复劳动中解放出来的可能,而非取代创造性的设计与决策。展望未来,编码智能代理正逐步从辅助工具演变成开发流程中不可或缺的元素。人工智能的不断进步使“AI辅助”与“AI自动”之间的界限日趋模糊,每周都在发生突破,每月都有新工作流程诞生。开发者正处于这一变革的风口浪尖,需要不断调整思维和方法,拥抱这场技术浪潮。

毫无疑问,编码智能代理的裂变已然完成,软件开发世界的面貌正被重新塑造,走下去将是全新且充满希望的旅程。