近年来,加密货币的发展迅猛,越来越多的人开始关注并参与其中。然而,这一领域不仅催生了技术创新,也引发了全球政府的深刻担忧。去中心化网络作为加密货币的基石,其难以被单一主体控制的属性让传统监管手段显得力不从心。了解政府为何对去中心化网络心存恐惧,首先需要探讨其技术根基及其带来的结构性变革。 去中心化是一种网络架构设计理念,其核心在于不依赖中央权威机构来维护系统运作。互联网的诞生初衷便是构建一个具备高容错性和强健性的网络系统,从而避免单点故障带来的风险。

与此类似,加密货币通过区块链技术实现了交易验证和账本维护的分布式共识机制,使得网络参与者能够共同维护系统安全而无需依赖中央机构。这种特性使得传统金融体系难以有效监管加密货币,进而成为政府监管的重大挑战。 去中心化网络的另一重要特征是其跨国界、无国界的属性。传统金融体系依赖国界和监管框架,监管机构通过银行账户和金融机构实现资金的监控和合规管理。而加密货币的交易和持有却在全球范围内自由流动,无需通过任何中心化渠道。这意味着政府不仅难以追踪资金流向,更难以强制执行其法规措施。

限制特定交易所或封锁部分协议只能在有限程度上发挥作用,无法彻底根除加密货币的使用和扩散。 此类去中心化设计引发的资本流动问题,是政府最为担忧的一个方面。加密货币为投资者和资金提供了新的去向,资本从传统金融体系转移至加密生态,导致传统金融机构的资本流动性减少,从而抬高融资成本,影响经济增长和稳定。此外,资金的去中心化还可能带来监管盲区,增加洗钱、恐怖融资等非法活动的风险,进一步激化监管机构的关注和警觉。 与此同时,加密货币支持者强调其革新潜力和金融民主化意义。去中心化网络通过降低投资门槛,使得普通投资者能够参与到以前高度集中和门槛较高的金融活动中。

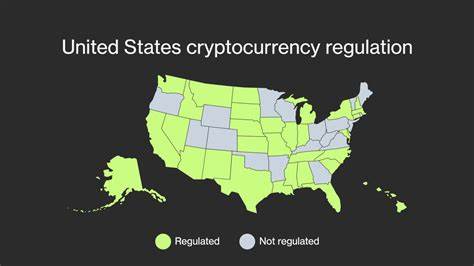

此外,区块链技术保证交易的透明性和安全性,不仅有助于减少欺诈行为,也提升了整个金融体系的信息公开和信任基础。支持者认为,未来金融体系应当更加开放与公平,而去中心化网络正是实现这一目标的重要路径。 然而,监管的模糊与分歧性让加密货币发展陷入复杂境地。美国等主要经济体在对待加密货币的态度上表现出明显的不一致。一部分立法者持支持态度,鼓励行业创新,期望借助加密技术推动经济发展与技术进步;另一部分则持怀疑甚至敌对立场,视加密货币为国家安全威胁或经济不稳定因素,主张实施严格监管。不同监管机构之间的政策相互冲突,令整个加密市场面临巨大不确定性。

最近围绕加密货币“质押”行为的争议便是监管焦点之一。质押指用户锁定一定数量的加密资产,以参与网络验证并获奖励的过程。质押不仅强化了网络的安全性,也为个人投资者提供了新的收益途径。但一些监管机构认为,质押本质上类似于证券投资,理应纳入证券法监管范围。这种监管趋严可能会限制质押业务的发展,进一步激化政府与行业间的矛盾。 总的来看,去中心化网络给传统金融体系和监管模式带来了深刻冲击。

政府的恐惧源自于对控制力的丧失、对金融稳定的担忧以及对非法活动风险的警惕。要在促进创新与维护公共利益之间找到平衡,并非易事。未来,加密货币监管需在保留去中心化优势的前提下,建立更清晰的法律框架和国际合作机制,从而推动这一领域健康有序发展。 随着技术的不断演进和市场规模的扩大,去中心化网络必将在全球金融版图中扮演重要角色。政府和行业应当共同努力,强化监管协作,促进技术创新,保护投资者利益,以实现经济繁荣与社会稳定的双赢局面。去中心化不仅是技术趋势,更是金融未来的重要方向,理解其背后的真相,有助于更全面地认识和应对这场数字革命带来的深远影响。

。