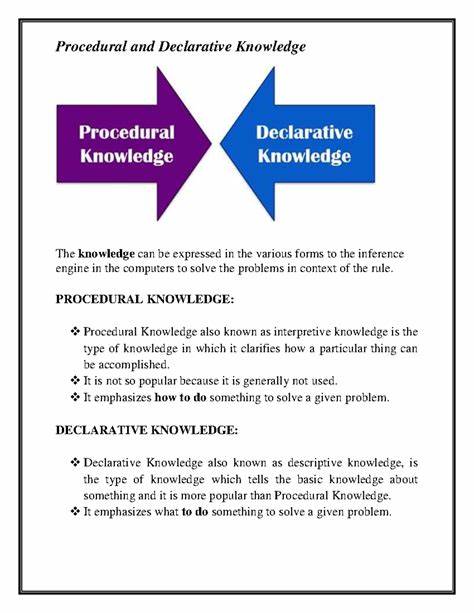

知识作为人类认知和实践的重要基础,长久以来被广泛探讨和研究。陈述性知识与程序性知识作为两种关键类型,各自拥有独特的价值和功能,理解它们之间的差异,有助于更好地指导学习和工作实践。陈述性知识,也称为“知道是什么”的知识,是指关于事实、概念、规则以及信息的记忆。例如,我们可以从书籍、网络和教学材料中获取菜谱的方法、历史事件的时间线,甚至是科学定律的描述。这种知识强调的是对事物本身的认知,它是一种静态的理解。尽管如此,掌握了大量陈述性知识并不能保证能够成功完成某项任务,这也带出了程序性知识的重要性。

程序性知识或者说“知道怎么做”的知识,是指具体操作和执行过程中所积累的技能和经验。这类知识往往需要通过实践反复练习才能获得。以烹饪为例,阅读菜谱能够让你明白如何制作一道菜,但只靠这份陈述性知识,难以做到火候精准或调味恰当、口感完美。程序性知识涵盖了实际操作中的细节,如如何判断鸡肉是否熟透、什么时间加入调味品最合适、如何调整烤箱温度以适应不同的环境等。正是这些细致入微的微技能赋予了熟练的厨师更高的烹饪水平。因此,程序性知识往往比单纯的陈述性知识更具有价值,并且是需要长时间积累和实践的结果。

两种知识类型并非孤立存在,而是相辅相成。拥有陈述性知识可以为执行任务提供理论基础和整体框架,帮助我们明确目标和步骤。而程序性知识则让我们能够将理论付诸实践,克服实施过程中的真实难题。对于企业管理者而言,掌握陈述性知识有助于整体规划和决策,指导团队有条不紊地推进项目;而一线员工所具备的程序性知识则保障了工作的有效执行和具体问题的灵活解决。当二者有效结合时,组织才能实现更高效的运营和创新能力。在现代职场中,陈述性知识与程序性知识的界限愈发模糊,尤其在技术和服务行业中尤为明显。

技术人员往往具备丰富的程序性知识,如编码技能和产品开发的实践经验;而业务人员则侧重于陈述性知识,包括市场分析、客户需求和业务策略。两类员工如果不能相互理解和协作,容易产生沟通障碍和误解,从而影响整体绩效。教育领域同样反映出这一现象。传统课堂教学重视陈述性知识的传授,学生们通过背诵和记忆掌握理论基础。然而,若缺乏程序性知识的培养,即实际操作能力和解决问题的技巧,学生在现实生活中将难以将所学知识转化为生产力。因此,现代教育逐渐重视实践环节,鼓励项目学习、实习和技能训练,旨在提升学生的程序性知识水平。

了解不同类型知识的价值,还能帮助个人打造更具竞争力的学习路径。初学者应先建立扎实的陈述性知识基础,明晰任务的“蓝图”;随后通过反复实践和经验积累,深化程序性技能,做到举一反三。长期积累后,两者结合形成的综合能力将大幅提升个人在职场和生活中的表现。当然,在社会认知层面也存在对两种知识的偏见。部分陈述性知识工作者可能低估程序性知识的价值,认为只要理解原理和规则就足够解决问题;而纯粹依赖程序性知识的人则可能忽视理论的指导作用,导致操作缺乏科学依据和创新意识。平衡二者,理解各自优势,是实现职业成长和组织进步的关键。

总之,陈述性知识提供了认知层面的宏观视角,使我们能够把握领域全貌和核心内容;程序性知识则扎根于细节与实践,是破解实际操作难题的利器。二者之间形成的一种有效张力推动着个人与集体在复杂环境中不断前行。未来,无论是学习还是工作,懂得灵活运用这两类知识才能真正“知行合一”,赢得竞争优势。