在人类文明的发展历程中,文化一直被视为人类独有的特质,是区别于其他动物的重要标志。传统观念认为,艺术、建筑以及农业等文化表现形式都是人类智慧与创造力的产物,代表了人类的独特地位和文明的高度发展。然而,近年来的考古学和人类学研究逐渐颠覆了这一认知,揭示出动物在激发和塑造早期人类文化方面发挥了不可忽视的作用。通过对动物行为的观察和模仿,人类不仅学会了创造艺术,还从自然界获取了建筑灵感,甚至培养、改良了农作物,重新定义了文化的起源和传承机制。动物不再是人类文化进步的被动背景,而成为文化发展的积极参与者和启示者。 数万年前,当人类开始向欧洲和亚洲迁徙时,世界上并非只有我们这一物种活动着。

尼安德特人、丹尼索瓦人等与现代人类近亲的古人类存在于同一时代。那时,人与动物之间的界限尚不分明,人与动物之间的互动频繁且深刻。随着时间推移,尤其是更新世结束后的1.17万年间, Homo sapiens成为地球上唯一存活的大脑发达的古人类物种,而人类的独特性观念也进一步强化,人们开始将自身与其他动物区别开来,认为只有人类拥有刻意行动与预见能力,从而造就了艺术、建筑和农业。但这种刻板印象忽略了文化作为学习和传递的过程,其根源其实可能蕴含于对动物的观察与模仿。 古希腊神话中的普罗米修斯盗火故事,作为文化起源的象征,讲述了人类获得火种及生存智慧的过程,火焰成为归属于人类的文化象征。这一传说彰显了人类“超越自然”的特质。

然而,现代科幻作家特里·毕森在他的小说《熊发现了火》中,提出了不同的视角:熊类能够使用火并维持火堆,甚至有少数熊掌握使用火的技能,并将其传授给其他个体。这种幻想故事隐喻了文化不仅是人类专属,动物也有可能拥有或传递某种文化特质。 考古学研究中越来越多的证据也在支持这样的观点。欧洲多处年代久远的洞穴壁画中,不仅有人类留下的刻痕与涂料痕迹,还有熊类等动物留下的爪痕与划痕。这些动物留下的天然或非故意痕迹,激发了人类祖先的创作灵感,甚至形成了最早的人类艺术雏形。某些标记与划痕难以区分是人类还是动物所为,反映出文化的出现并非骤然分割的界限,而是一个渐进且交织的过程。

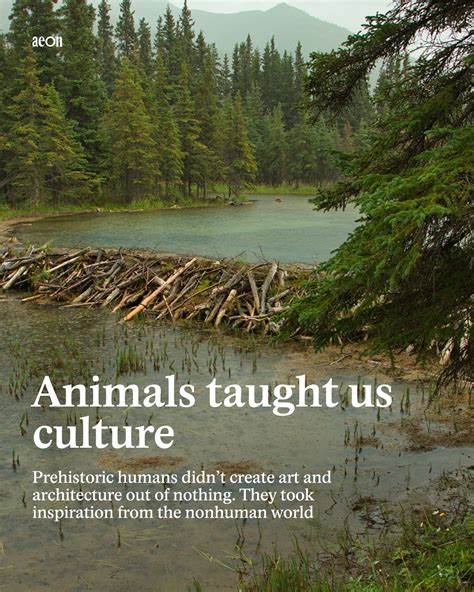

我们祖先看到并借鉴了动物的“创作”,在爪痕基础上叠加制作了有意识的图像,形成了早期的“共创”关系。 不仅仅是艺术,人类的建筑灵感也深受动物的启示。古罗马建筑师维特鲁威斯曾提出,人类建筑技术的灵感源于鸟类筑巢和蜂巢的构造。19世纪,美国学者摩根细致研究了北美河狸的水坝,就如同考古学家研究古代遗址一样,描述其筑坝材料的选择、铺设方式及适应环境的特色。河狸筑坝不仅改变环境,也为人类提供了栖息地的改造方案。考古学家在英格兰北约克郡的Star Carr遗址挖掘出约一万年前的木质建筑残骸,经过分析发现建筑用的部分木材是被河狸啃齿过的。

也就是说,远古人类利用了河狸的建筑行为,同时借用其材料,模仿并改造了河狸为自己打造居住环境,这显示人类建筑受动物工程技术启发的生动范例。 此外,动物在农业起源中的辅助作用也不容忽视。北美大草原的野牛是典型的关键物种,其漫游、啃食和泥浴行为促进了草原生态系统的多样性和植物的分布。野牛通过身体、皮毛携带并传播种子,形成适合特定植物生长的环境。考古学家与古植物学家在俄克拉荷马长草草原保护区观察发现,人类狩猎采集者会沿着野牛的迁徙路径,发现生长茂盛且种子丰富的植物群落,这些植物最终成为驯化和栽培的对象。人类在适应与利用自然资源时,实际上与动物形成了生态系统的共生伙伴关系,共同塑造了早期农业生态格局。

文化被传统定义为学习而非遗传的行为,是代际间通过模仿与创新传递的知识体系。这一点颠覆了生物进化中“动物行为即固定本能”的偏见。考古与动物学证据结合,呼吁我们重新思考文化和历史的边界,将动物的行为变化看作某种广义上的“文化”或“历史”,而非纯粹生物学上的进化。人类自称“解剖学上的现代人”,表明我们拥有与数万年前形态相同的身体特征,但不等同于拥有同样复杂文化。相比之下,我们不会称黑猩猩为“解剖学上的现代黑猩猩”,因为文化特质没有被赋予这种身份。 对文物和自然遗迹的重新解读恰恰揭示了人类文化的起源可能并非独自完成,而是建立在与动物之间的无数互动之上。

洞穴壁画中人类与动物留下的叠加痕迹,展示了艺术创作的延续性和互动性;河狸水坝与人类居所遗址中的材料复用,揭示了建筑技术从动物到人类的转化过程;野牛迁徙影响下的农作物驯化,体现了人与动物在生态工程上的合作。如此看来,文化的起源是一幅交织着人类和非人类生物共同创造的复杂图景,而非单线型的人类独角戏。 从中我们可以看到,所谓“人类独特”的神话逐渐崩解,取而代之的是一个更加开放包容的文化视野,让我们意识到文化并不局限于人类。动物通过行为、痕迹、生态工程激发了人类的智慧与创造,成为文化起源不可或缺的合作者。过去几十年积累的考古与生态资料给予我们重新理解人与自然关系的契机,提示我们展望未来时,应尊重和学习动物及自然界的生存之道。 在推动文化发展的道路上,动物或许不是被动的素材,而是活跃的同伴与启发者。

洞穴内的爪痕、河狸筑坝的木材、草原上野牛的足迹,都是历史深处的“文化种子”,助力人类走向文明的曙光。未来,拓展对动物历史与文化行为的研究,或将引领我们超越以人为中心的狭隘观念,构建人类与其他生命共存共荣的文化新篇章。