随着互联网技术的不断演进,数据传输和存储的方式也变得愈加多样化和复杂。在众多网络基础设施中,域名系统(DNS)承担着将域名解析为IP地址的关键功能,默默支撑着我们日常的网络访问。然而,你是否想过,DNS的作用不仅仅限于解析域名,还可以被用来存储和传输图片数据?这听起来像是未来科技的设想,但实际操作中已经有技术实践证明了其可行性。本篇内容将带你深入了解如何将图片隐匿于DNS TXT记录中,探索其技术原理、实现方式与实际效果。DNS记录中隐藏图片的核心思路是利用TXT记录存储任意纯文本数据。TXT记录传统上用于包含说明型文字,但它也能承载经过编码的二进制数据,如图片的十六进制或Base64编码内容。

将图片转换为文本格式,拆分并存入多个TXT记录,实现图片的“隐形存储”,进而通过DNS查询重组数据恢复图片。实现步骤首先是将图片文件转换为文本格式。目前常用的方法是使用十六进制编码或Base64编码。十六进制编码简单直观,借助命令行工具诸如xxd,可以将jpg图片转为纯文本十六进制字符串。尽管十六进制会使数据量膨胀至原始文件的两倍左右,作为测试其便利性无可厚非。相较而言,Base64编码更为高效,占用文本长度大约为原文件的1.33倍,更适合实际应用。

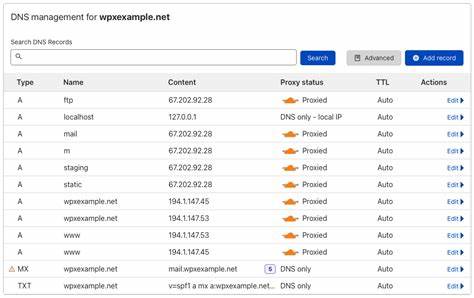

由于单条DNS TXT记录的数据大小有限制(不同服务商限制可能不同),将完整图片的编码文本一次性写入单个TXT记录通常会出错。例如,Cloudflare的DNS系统会拒绝过长的TXT记录。为此,采取的方案是将编码数据按2048字符为一块进行分割。通过Python脚本,可以自动将转换后的文本切割成多个适合的块数,同时生成对应的DNS记录条目。每个条目命名标准化,如“dnsimg-1.domain.com”表示第一块,以此类推。此外,额外添加一个名为“dnsimg-count.domain.com”的TXT记录,用以标明图片总分块数量,方便数据重组时准确遍历所有分块。

数据上传后,需要一定时间等待DNS记录在全球范围内的传播与生效。查询验证时,可使用dig命令针对每条TXT记录执行查询,获得相应的文本块。为了提升查询效率及用户体验,使用多线程并发执行查询尤为关键。Python脚本实现异步调用dig命令,逐块拉取数据,实时监控下载状态,保障所有块完整获取。获取完毕后,将所有块依次连接,最终用二进制转换重新生成图片文件。实践中部分数据块未及时同步导致恢复图片出现部分损坏,提醒用户在操作过程中要耐心等待DNS记录完全生效。

通过这种方式,我们不仅能够成功从DNS文本记录中读取图片,还能实现域名作为图片储存介质的创新应用。不过,这一方法存在一定局限。首先,在图片大小上受到DNS服务商的记录长度限制制约。尝试存储超过1MB的图片时,会遭遇记录上传失败或查询异常。不同服务商的策略不同,某些场景下会更严格限制TXT记录长度和总记录数。此外,存储效率较低。

将图片转换为十六进制后体积膨胀,加之拆分多条TXT记录,整体消耗的DNS资源和维护成本较高,非高频率访问的优化手段。尽管如此,这种技术探索为DNS的更多可能性打开了新思路。未来,结合更高效的编码算法、压缩技术及更灵活的DNS服务,或许能够将此类隐藏数据服务发展成具备实用价值的隐写与数字资产存储方式。除了技术层面的趣味性,还有诸多潜在应用场景值得关注。例如,利用此方法可以在域名中嵌入版权水印、数字徽章、二维码等信息,实现隐形身份认证。有些安全研究者提出可借此躲避网络监控,实现信息隐秘传递。

另一方面,域名作为网络基础设施,具备分布式与高度可访问的特性,也为图片或文件的备份和分发提供了一种全新角度。总之,将图片藏匿于DNS TXT记录,既励志于展示极限技术探索,也蕴含现实层面的实用玩家尝试。随着网络基础设施的不断演化和安全隐私需求的增长,或许这种跨界创新会催生新的应用模式和行业标准。对想要亲自尝试的技术爱好者和开发者而言,已有的开源脚本和线上工具足以从零开始体验整个流程—从图片编码、DNS TXT记录创建,再到分块查询与图片恢复,完成一个完整闭环。期待未来更多人关注并参与进来,共同推动下一代网络存储和隐匿技术。