近年来,韩国社会出现了一种独特的公共空间现象——“No Kid Zone”,即禁止13岁以下儿童进入的区域或场所。该现象最早在2010年代初开始流行,如今已广泛应用于咖啡馆、餐厅、电影院以及部分国家文化场所,尤其在旅游胜地济州岛尤为盛行。“No Kid Zone”不仅成为韩国都市生活中的一个新趋势,也引发了广泛的社会讨论和法律争议。 “No Kid Zone”的兴起背景与动因复杂多元。首先,部分业主和经营者希望通过限制儿童进入,降低法律责任风险。2013年,一起涉及10岁儿童因意外被烫伤的法律案件促使许多商家重新考虑其安全管理责任,纷纷借助“No Kid Zone”来避免潜在的诉讼风险。

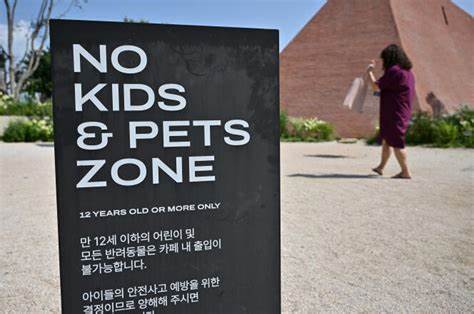

此外,部分经营者也认为儿童在公共场所活动时容易制造噪音或干扰,影响其他成年顾客的体验,尤其是在咖啡馆和高档餐厅。这些因素促使“No Kid Zone”政策逐渐普及,从而形成了一种法律责任与社会秩序双重考量下的产物。 在实际操作层面,“No Kid Zone”并不涵盖传统意义上已禁止儿童进入的场所,如酒吧或赌场,而是广泛涵盖本应为公众共享的休闲娱乐空间,如咖啡馆、餐厅、电影院等。典型例子包括韩国国家图书馆,通常禁止16岁以下儿童进入,除非特殊申请,而未成年读者则被导向专门的“儿童和青少年国家图书馆”。各种场所通过明显标志牌或员工直接告知家长,实行这一限制政策。此外,韩国首都首尔甚至建立了“Kids OK Zones”,即允许儿童自由出入的区域,受到官方的“幸福育儿部”监管,这种差异化管理体现了社会对儿童友好环境需求的回应。

尽管有其合理性和部分社会支持,“No Kid Zone”政策在韩国引发了激烈的社会辩论。2023年一项涵盖1000名成年人的调查显示,61.9%的韩国人支持实施“No Kid Zone”,其中已经结婚并有子女的家庭中支持率也保持在53.6%左右。大多数人认为,只要其他场所允许带孩子进入,这种限制并不构成歧视。支持者强调,商家有权决定经营空间的顾客群体,以保障安全和舒适的环境。然而,从反对角度来看,许多社会团体和人权组织认为这是一种对儿童及其家庭不公的歧视,形成了对低生育率背景下育儿环境的负面影响。 韩国国家人权委员会在2017年判定“No Kid Zone”存在歧视性,因之违反了宪法赋予儿童的平等权以及《联合国儿童权利公约》。

虽然该判定不具备法律强制效力,但为相关立法提供了重要参考。一些地方政府和国会议员也提出限制“No Kid Zone”实施的相关条例,尤其是济州岛在2023年提出禁止企业自行设立该类区域的立法草案。然而鉴于社会认可度尚高,以及实际执法存在困难,该条例能否最终颁布仍有很大不确定性。 “No Kid Zone”所引发的社会议题不仅仅是对儿童权益的争议,更涉及韩国文化中对家庭和育儿的态度。批评者认为,这种排斥儿童的做法彰显了社会对年轻家庭的压力和孤立感,尤其在韩国人口老龄化和生育率极低的背景下,可能进一步削弱社会对育儿群体的支持和包容。一些女性议员,如国会议员勇惠仁,公开反对“No Kid Zone”,并以亲身经历强调新生父母感受的边缘化。

她曾被某咖啡馆拒绝入内,形容自己仿佛被“社会驱逐”,并举办新闻发布会呼吁关注育儿家庭需求。 从学术观点出发,部分专家认为应当区别对待儿童本身与其潜在行为对他人的影响。美国洛格斯大学教授约翰·沃尔强调,限制应该针对打扰秩序的行为而非儿童年龄个体,而非简单排斥。加拿大约克大学教授安·玛丽·默纳甘则将“No Kid Zone”视为儿童主义(childism)的一种体现,即针对儿童的偏见和歧视。韩国多元文化团体成员金智赫更直言,任何基于年龄或其他身份的排除政策,都属于“定义上的歧视”,应当谨慎对待并推动多元共融的社会实践。 除了法律与社会伦理的讨论外,“No Kid Zone”也映射出韩国社会独特的公共空间分配与文化习惯。

韩国传统上强调公共秩序与集体和谐,公共场所的管理对怕扰乱安静的环境尤为重视。然而,随着现代家庭形态和消费文化的多样化,如何平衡各方需求成为现实难题。对于经营者而言,提供一个舒适且安全的环境意味着经济利益的保障;对于家长尤其是年轻父母来说,获得公共空间的平等参与同样是社会包容的重要体现。 未来,“No Kid Zone”的发展趋势值得持续关注。随着韩国持续面临人口结构挑战及家庭结构变化,社会政策和公众态度或将发生调整。倡导人权和平等的组织呼吁加强针对家庭友好型公共空间的政策支持,推动城市规划和企业管理的创新,既保障成年人的消费权利,也兼顾儿童及家庭的社会融入需求。

与此同时,立法层面可能加强对歧视性做法的规范,以促进社会公平。通过观察这一独特现象的发展,可以洞察一个快速现代化社会对代际关系、权利保护与公共空间治理的深刻探索。 总的来说,韩国“No Kid Zone”现象不仅是法律责任和社会秩序的反映,更折射出现代社会中不同利益群体的冲突与调和。它涉及法律、伦理、文化以及家庭政策多个维度,呈现出一幅关于权利、责任与包容的复杂图景。对于研究者、政策制定者以及公众而言,理解和反思这一现象,有助于推动更加和谐且多元的公共空间构建,同时回应社会对儿童友好环境和公平权利的呼声。随着社会的进一步发展,唯有通过持续对话和包容性创新,才能找到符合时代精神的平衡之道。

。