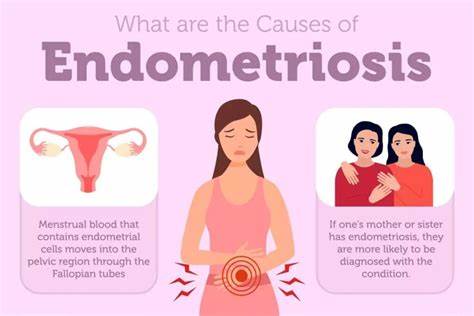

子宫内膜异位症(Endometriosis)是生殖年龄女性中一种常见且具破坏性的妇科疾病,其特征是在子宫腔外生长类似子宫内膜的组织。这些错位的内膜样组织受激素影响,周期性增生、剥落甚至出血,却无处排出,诱发局部持续性的炎症反应、纤维化及瘢痕形成,导致慢性盆腔疼痛、不孕以及生活质量严重下降。尽管该病影响广泛,但其病理机制尚未完全阐明,诊断延迟和治疗困境使其成为现代医学中的难题。子宫内膜异位症的复杂性及其与多种病理学现象的关联,使其成为极具研究价值的疾病之一。 子宫内膜异位症的病因学多样,最被广泛认可的解释是逆行性月经理论。该理论由约翰·桑普森在近百年前提出,认为月经期经血中的子宫内膜细胞逆流进入盆腔,附着并生长在非典型部位,如卵巢、输卵管、腹腔等,引发病变。

然而,逆行性月经理论并不能完全解释所有病例,尤其是那些非典型部位或甚至从未月经的患者也发生了子宫内膜异位症。此外,逆行月经在大多数女性中均有发生,但仅约10%的女性发展为子宫内膜异位症,提示其发病机制复杂且涉及多种因素。 另一些病因假说如胚胎残留假说,认为胚胎发育早期未能正确迁移的子宫内膜前体细胞可能潜伏于身体不同部位,在激素刺激下诱发异常生长。共胞体化生说则主张腹膜表层细胞能在特定条件下转变为内膜样细胞。这些理论为解释非盆腔广泛性病变及异常病例提供了思路。此外,免疫系统异常、遗传易感性、微环境炎症及体内干细胞的参与也被认为是病理的关键环节。

临床上,子宫内膜异位症多表现为严重的痛经、盆腔慢性疼痛、不规则阴道出血以及不孕等症状。但是,它的诊断极具挑战性,主要依赖腹腔镜手术进行活检确诊。由于临床表现多样且与其他疾病相似,且非侵入性检测手段敏感度有限,患者平均诊断延迟长达7至10年,这不仅延误了治疗,也使得疾病负担被低估。 治疗手段目前依赖激素调节和外科手术。激素治疗通过调节雌激素水平,抑制内膜样组织的增殖周期来减轻症状,常用药物包括口服避孕药、黄体酮类及促性腺激素释放激素激动剂等。然而,这些疗法多为症状控制手段,难以根治病变,且存在复发率高的问题。

手术主要针对严重病例,旨在切除明显病灶及解除器官粘连,但术后复发率同样令人担忧。新兴药物如双氯乙酸、卡贝格林等虽展现部分治疗潜力,但仍处于早期研究阶段。 越来越多研究揭示子宫内膜异位症与癌症在生物学特征上的相似性。异常的内膜样细胞显示出多种促生长突变,如KRAS、PIK3CA和ARID1A等癌基因的突变,提示其可能具备一定的恶性潜能。病变组织能够分泌免疫调节因子,逃避免疫清除,促进血管生成和持续生存,这些特点与恶性肿瘤颇为相似。然而,子宫内膜异位症与肿瘤的最大区别在于其缺乏广泛的恶变和致死性,通常表现为局部侵袭和粘连,但极少转变为恶性病变。

疾病的严重程度和普遍性与其研究资金投入严重不匹配。尽管全球估计有近1亿九千万女性受到影响,且病症带来的残疾调整生命年(DALY)负担巨大,但相较于阿尔茨海默病、糖尿病等疾病,子宫内膜异位症在资金和科研关注度上严重不足。诊断困难、病理复杂和社会文化因素均在其中发挥作用。 社会对于子宫内膜异位症的认知较低,许多患者和公众对其病理知识知之甚少,甚至在医学领域外也鲜有人深入了解。这一点意味着加大对疾病的普及与宣传有助于多角度促进早诊早治,减轻患者痛苦,促进科研改进。 在未来,子宫内膜异位症的研究应更着重于多学科交叉,如结合基因组学、免疫学、干细胞学和代谢学的深入探讨,弄清楚这些细胞如何获得致病性特征,以及如何有效阻断病变的进展。

同时,需要开发灵敏度更高的诊断技术,以便非侵入性、早期发现患者。此类进展将推动更精准的分子分类与个性化治疗,为患者带来更好的预后。 总的来说,子宫内膜异位症不仅是一个临床治疗难题,也是一道尚未解开的生命科学谜题。其跨越基础研究与临床医学的复杂性,使其成为未来生物医学研究的重点。加大对于这一疾病的关注和投入,有望打破现有瓶颈,带来彻底变革,让千万受苦患者重获新生。