在现代军事技术日新月异的背景下,隐身技术曾一度被誉为空战中的制胜法宝。然而,随着量子传感技术的崛起,传统意义上的隐身优势正逐渐被削弱。美国国防高级研究计划局(DARPA)副局长Rob McHenry日前公开表示,未来战争中,隐身技术可能会变得不再实用或效果大打折扣。这一观点引发了军界和学界的广泛关注和讨论。达尔帕的立场反映出军事科技演进的趋势——传感技术的突破正在重新定义战争的规则,隐身时代或许正走向终结。传统隐身技术主要依赖于雷达波和红外信号的反射控制,通过特殊材料和机体设计减少敌方探测设备的探测概率。

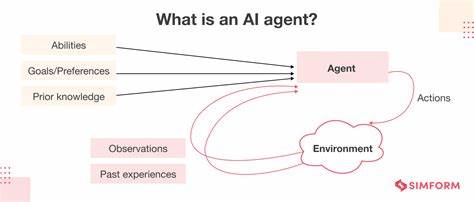

这种技术的发展极大提升了作战飞机的生存能力,使其能够深入敌阵执行关键任务。然而,隐身技术虽强,却并非无懈可击。随着传感器的种类和探测能力急剧提升,尤其是融合人工智能的数据分析技术,传统的隐身优势正在面对前所未有的挑战。量子传感技术,作为一种全新的探测范式,以其超高的灵敏度和精准度,有望突破现有隐身技术的防线。量子传感器利用原子级别的量子特性,能精准感知时间、温度、旋转等微小变化,从而精确定位目标物体,即使是极其隐蔽的飞行器也难以逃脱其检测范围。Rob McHenry强调,随着量子传感技术逐步从实验室走向战场,作战环境将发生根本性变化。

传统隐身飞机凭借减少雷达截面实现规避的时代或将结束,未来的隐身飞机很难实现真正意义上的完全“隐形”。在操作层面,敌方的量子传感设备可以借助大量数据融合和人工智能算法,实时追踪多个目标。即使隐身飞机发射出大量能量,也会被量子传感技术迅速捕捉并锁定,使其面临更高的被击中风险。面对隐身技术可能失效的风险,DARPA也在推动包括超高速、主动防御系统以及电子战和网络战能力在内的综合防御手段创新。McHenry提出,战斗机等战术飞机现阶段尚未配备能够拦截导弹的防御导弹系统,这使得它们在面对量子传感设备检测到的位置后,被动等待被击中的可能性大大提高。因此,未来美国空军需要在防御能力方面做出重大突破,提升战机的自卫能力,降低被敌方精准打击的风险。

与此同时,退役中将David Deptula对隐身技术依旧表示乐观。他认为隐身技术提高了飞机穿透敌方防线的概率,减少了被敌方拦截的可能性。隐身飞机通常不是孤军作战,而是依托多种配套资源协同作战,包括实时电子战、网络攻防、太空战术以及常规武器打击等。这些综合方式构成了隐身作战的完整战术体系,提高了整体作战效能。Deptula指出,识别并追踪隐身机只是敌方攻击链条中的第一环,之后还需完成传递目标信息到拦截武器、弹头设计等多个步骤。隐身飞机对敌方的拦截难度,正是通过不断增加攻击链条中的不确定性实现的。

因此,即使量子传感技术带来了更灵敏的侦测能力,隐身依然在复杂战场环境中占有不可忽视的地位。在未来战场格局中,双方都将利用新技术强化自身优势。对美国而言,量子传感既是隐身技术的克星,也是提升防御侦测能力的利器。通过研发和部署先进的量子传感系统,美国能够更快识别和追踪来自对手的隐身目标,提高防御反应速度和效率。同时,美国还将在下一代战机、轰炸机以及无人机群中,尝试赋予部分隐身能力,实现更广泛的作战覆盖。大型且运行速度较慢的支援机如加油机和运输机,或将通过隐身属性提升自身防护能力,降低其作战风险。

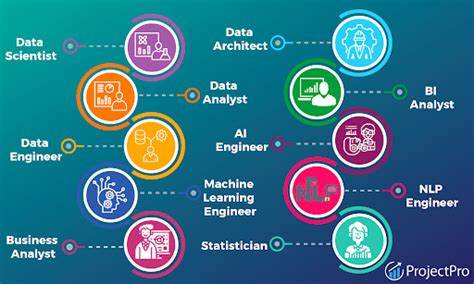

量子传感技术的关键优势在于其小型化和移动化趋势。随着技术成熟,轻量级量子传感设备有望广泛部署在空中、海上甚至地面作战平台,为多域战斗提供精准实时情报。相较于传统重型雷达系统,量子传感器更容易实现快速响应和灵活部署,极大提升战场感知能力。量子传感的应用不仅体现在侦测隐身目标上,在导航、通信安全以及电子战领域同样潜力巨大。通过量子技术的特性,未来军队可能打造出更具抗干扰能力的通信网络,在复杂电磁环境中保持作战信息的畅通和安全。综合来看,隐身技术虽面临着量子传感带来的巨大挑战,但并不会彻底消失。

相反,隐身技术将与量子传感、人工智能、大数据分析等新兴技术深度融合,推动整体现代作战能力的跃升。战争形态及作战思维也将从单一依赖隐身转向多维感知、多技术融合的复杂态势。未来的战机设计将更多考虑传感器对抗、电子战能力提升以及主动防御系统的整合,使得战机具备更强的生存能力和战术价值。总结而言,达尔帕认为隐身技术在未来战争中重要性将被削弱,量子传感技术的成熟使得敌方难以通过传统隐身手段实现无声无息的穿透。但隐身技术并未被完全否定,其与多种新兴技术的结合将构筑更为复杂且高效的战场侦测与防护体系。未来战争将是一场传感与反传感技术的竞赛,如何在迅速变化的技术环境中保持优势,是军方和科研机构共同面临的挑战。

随着技术持续演进,人们有理由期待一种全新形态的空中作战模式的诞生,为全球安全形势带来深远影响。