近期,花旗银行(Citibank)因涉嫌忽视一起涉及2000万美元的加密货币恋爱诈骗案件中的警示信号而被控告,引发金融界和加密领域的广泛关注。案件的原告是受害者迈克尔·齐德尔(Michael Zidell),他指控花旗银行在其大规模转账到诈骗者账户的过程中未能履行监测和报告义务,导致数千万美元资金最终被诈骗集团侵吞。这起案件不仅暴露了数字货币交易中潜伏的诈骗风险,也让人们对银行等传统金融机构在打击网络犯罪方面的责任和能力产生疑问。所谓“数字货币恋爱骗局”,也被业内称为“养猪式诈骗”(Pig butchering scam),是一种新兴且极具欺骗性的犯罪手法。诈骗者通过创建虚假的身份,通常是在社交媒体平台如Facebook上主动接触受害者,建立起一段似乎真实的友谊或恋爱关系,逐步赢得受害者的信任。随后,诈骗者以高额回报为诱饵,建议受害者投资加密货币,尤其是近年来热门的非同质化代币(NFT)或某些虚拟交易平台。

齐德尔先生的遭遇正是如此。2023年初,他通过Facebook认识了一位自称名为“Carolyn Parker”的女性,据称她是一位成功的商人。在短短几周内,两人关系逐渐密切,演变成表面上的恋爱互动。Parker向齐德尔推荐了NFT投资,声称自己已通过该方式赚取巨额利润,并循循善诱地引导他在一个名为OpenrarityPro的交易平台进行大量投入。随着信任的加深,齐德尔按照指示向多个银行账户汇款,涉及的银行包括花旗银行。他共进行了43笔转账,总金额超过2000万美元,其中近400万美元汇入了花旗银行账户下名为Guju Inc.的公司。

数月内,按照投资平台玩弄的套路,齐德尔的资金不断转入各类账户,并花费巨资购买所谓的数字资产。遗憾的是,到了2023年4月底,该交易平台的网页突然关闭,联系全无,资金也随之蒸发。齐德尔随后发起诉讼,指控花旗银行未能对这些交易中的异常资金流动保持警惕,忽视了多笔“圆整金额”的转账应引起的关注。诉讼指出,作为跨国银行,花旗对大额资金交易负有义务进行监控和报告,包括识别可疑资金来源及防止洗钱和诈骗行为。可花旗在明知或者理应知道异常资金频繁进出相关账户时,未能采取有效调查措施,违反了其应尽的监管责任。案件使人们反思在数字货币迅速发展的背景下,传统银行系统如何应对新兴诈骗形式。

恋爱骗局的特点之一是利用人性的脆弱与情感需求,借助加密资产的匿名性与全球化便利性,使追查诈骗者身份变得极为困难。根据安全公司Cyvers的数据,去年美国基于恋爱诈骗的相关案件金额高达数十亿美元,受害者多达数十万人。加密领域的Chainalysis报告也警告,2024年加密货币诈骗总额预计将突破124亿美元,其中很大部分涉及骗取信任和诱导投资的“养猪式”骗局。美国执法部门对此类案件高度重视。今年早些时候,美国特勤局在针对养猪式诈骗的专项行动中查封了价值2.25亿美元的关联资产,创下该机构有史以来最大规模的加密资产没收。面对如此环境,金融机构如何强化风险管理成为焦点。

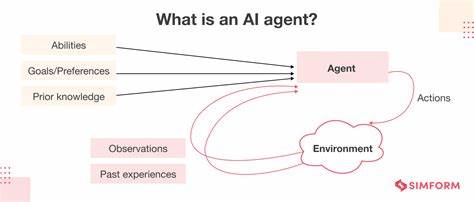

专家指出,银行应当加强客户身份识别(KYC)和反洗钱(AML)机制,引入基于机器学习的交易异常检测系统,同时提升员工对新型网络诈骗的认知和应对能力。此外,监管机构也正考虑设立更严格的法律法规,要求银行对数字货币相关交易实施更全面的审查与报告义务。此次诉讼使花旗银行面临信誉和法律双重挑战,也提醒所有金融参与者必须重视新技术带来的合规风险。投资者则需更加谨慎,避免在未经充分核实的平台和个人处投入大量资金。网络时代的诈骗不断演变,金融安全环境的维护依赖多方协同合作,只有强化预警体系和法律责任,方能有效遏制此类犯罪的蔓延。花旗案的后续影响仍在观察中,但无疑将推动全球金融行业更深入思考如何应对数字资产时代的新风险格局。

未来,预防此类大规模骗局还需要技术创新与法律监管结合,公众普及教育同样不可或缺。每个投资者都应牢记:在虚拟世界中,谨慎与警惕是保护资产安全的最有效防线。