随着数字技术的飞速发展,博物馆的展示方式也迎来了前所未有的变革。尤其是在科学博物馆集团这样庞大的收藏体系中,如何借助计算机视觉等新兴技术对海量藏品进行分析与重构,成为推动博物馆数字化转型的重要突破口。通过对超过七千张科学博物馆集团藏品照片的研究,揭示了色彩和形状在不同历史时期的变化规律,以及这些变化如何反映科技材料和生活方式的演进。此类研究不仅丰富了藏品目录的内涵,也为公众提供了更丰富多样的线上探秘路径。在线博物馆的收藏品为访客打开了一扇通往过去与未来的窗口。不像实体展览受空间和现实限制,线上收藏涵盖了大量存于仓储的珍贵文物,让更多人能够不受时间和空间的束缚,自由浏览和研究藏品。

这一突破极大拓展了文化遗产的传播与普及范围。此次分析选取了21个类别的藏品,如照相技术、时间测量、照明设备、印刷与书写工具、家用电器、导航仪器等。这些类别均包含大量普通但富有代表性的日常物件,便于通过颜色、形状与纹理三个维度,探索物品形态的变化与趋势。研究显示,在7000多件藏品中,最常见的颜色是深炭灰色。这种颜色超过百分之八十的照片中均有所体现,虽单张图片内比例往往偏低。深灰色的崛起与二十世纪中叶以来材料的变迁密切相关,尤其是塑料替代木材的趋势使得物件整体色调趋于暗淡、冷峻。

相比之下,传统材料如木材的暖棕色与黄色渐渐减少,反映了工业制造与消费审美的转变。值得注意的是,六十年代起,鲜艳饱和色彩开始重新活跃,反映设计风潮的多元化与市场需求的细分。研究还利用动态视频展示了物件颜色随时间的演变,既表达了集体趋势,又能观察单个颜色的微妙变化。这为理解设计史和材料学提供了独特的视觉资料。单个藏品的内部色彩也异常丰富。以1900年的世纪46型板式相机为例,其内部结构与材料纹理产生了丰富多样的色彩分布。

这种细致的色彩层次不仅展示了制作者的工艺水平,也体现了那个时代材料的自然属性与保存状况。这样的视觉分析有助于深入挖掘藏品背后的历史故事和技术细节。对比老旧与现代技术产品的色彩,能深刻感受到工业设计的发展变迁。以1844年的库克-惠特斯通双针电报机和2008年至2010年的iPhone 3G为例,前者以马霍加尼木材为主,呈现丰富的自然木纹色彩及因岁月刻画出的色差,形态复杂而独特。后者则以金属和塑料为主要材料,色彩简单,造型较为规则且由大面积单色块构成,体现现代工业生产的标准化和功能性追求。通过对微小色彩的检测,研究还发现了在十九世纪怀表中含有的蓝色色调,其来源多为使用“蓝钢螺丝”的防锈工艺。

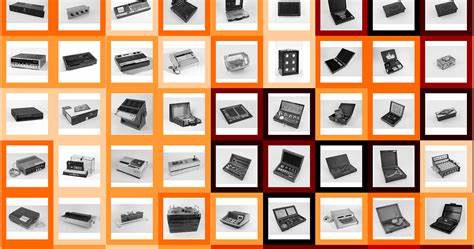

这种微观特征在其他年代较少见,揭示了制造工艺对色彩的独特贡献,也让我们更加关注文物保护的材质细节。在藏品中色彩丰富度最高的对象大多为包装设计,如二十世纪二十年代的香烟盒和九点五毫米摄影胶片盒子。八十年代以后,电脑游戏和桌游包装色彩纷呈,反映了消费文化和印刷技术的共同进步。色彩和形状不仅是物件的美学特征,也是识别和分类藏品的重要指标。通过机器学习算法对照片进行特征提取、降维和可视化,研究人员绘制出一张独特的博物馆物品地图。在这张地图中,形状相似的物品被聚集在一起,形成不同的“岛屿”或群落。

例如,大多数近期物品为基本的长方体形状,包括烟盒、电视机、手机和电脑游戏盒,形成北西部的主要岛屿。而复杂形态的桌面电话形成独立集群,彰显其造型独特性。此外,玻璃器皿和艺术装饰品多聚集在地图的东南角,这些物品多为半透明材质,形状多样,表现出材料和工艺的多样性。类型写字机因其机械结构暴露在外,配有旋转卷轴、圆柱形滚筒和多向杠杆,构成了视觉上非常独特的岛屿。这一群体的存在不仅反映了文本录入历史的重要性,也引发了对机械设计美学的关注。研究还通过测量个别对象与其最近邻居的距离,识别出若干极为独特的单品。

这些物品大多是家用器具如果酱切割器、废热回收加热器和旋转奶酪刨刀,以及艺术装饰品和早期动感影像观看器Kinora。两个引人注目的特殊物品分别是用于回收旧耐克鞋制成的人造草坪样品和作为玻璃制造原料添加剂的工业废弃蓝色玻璃碎片。这些不仅是独特物品,也是循环经济与环保理念的具体体现。尽管来自不同年代和类别的藏品其表现形式极为多样,但整体趋势显示物品在颜色上逐渐灰化,形状趋于规整偏方。这样的演变既与材料科技的发展密切相关,也反映了消费习惯和设计理念的持续变化。然而,需谨记该研究基于特定的照片样本和收藏选择,结果可能随时间和新藏品的加入而不断调整。

研究中也指出了采集与分析过程中的多重挑战。色彩识别需过滤背景干扰,保证物件颜色的准确性。计算机视觉技术虽然强大,但对物件规模变化敏感,可能影响形状相似度计算的准确性。不同摄影条件也会导致色彩捕捉的差异,需结合专业知识加以解读。随着计算机视觉和机器学习技术的不断进步,未来有望从线上博物馆藏品数据中提取更多丰富的视觉特征和历史信息。数字技术为博物馆带来了全新的可能性,不仅增强了公众的参与感和互动体验,也为文化遗产保护和研究注入了新的活力。

科学博物馆集团的开放式档案和研究探索,无疑为全球博物馆界树立了数字化转型的典范。通过深入挖掘藏品背后的色彩与形状特征,我们不仅能够更好地理解物件的物质与文化密码,也让更多人得以欣赏那些充满历史纹理与时代故事的珍贵藏品。未来,计算机视觉将在文物数字化、智能分类、虚拟展览和教育推广中发挥更大作用,推动文化传承走向更加多元和创新的方向。