量子计算作为继经典计算机之后的革命性技术,因其在处理复杂计算问题上的独特优势,备受全球科技界关注。量子计算机有望突破现有超级计算机的性能瓶颈,解决包括密码破解、材料设计和复杂优化等领域的难题。然而,量子计算机的核心难题——量子态脆弱易受环境干扰,导致“量子退相干”——一直制约着其一步步走向实用化。为了实现真正稳定、可扩展的量子计算,发展容错量子计算机成为关键方向。近年来,基于拓扑量子比特的容错量子计算受到瞩目,而量子可视化技术的进展,有望成为这一领域的重大推动力量。 拓扑量子比特的优势在于其信息存储方式特殊,采用的量子态是依赖于粒子形状和结构的拓扑性质,而非传统的量子态本身。

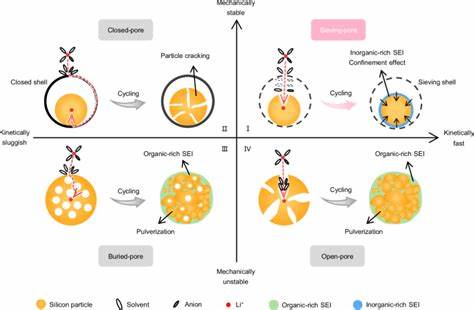

这种独特特性使得存储的量子信息可以免受局部扰动和噪声的影响,极大减少了量子态退相干的可能性,从而实现更为稳定和持久的信息存储。拓扑超导体作为承载这一特性的理想材料,尤其被视为未来实现容错量子计算的核心平台。然而,长期以来科学界在拓扑超导体材料的寻找与验证方面面临着严峻挑战,缺乏一种准确、高效的方法对材料进行全面的分析和确认。 剑桥大学牛津分校的科学家团队近期带来了令人振奋的进展。他们开发了一种全新的量子可视化技术——安德烈夫扫描隧道显微镜(Andreev STM)方法,这一技术具备极高的原子尺度分辨率,能够直接观察和识别潜在的拓扑超导状态。这一创新技术运用了超精细的扫描探针,通过特殊的工作模式,实现了对电子特殊量子态(拓扑表面态)的敏感捕捉,从而为确认材料的拓扑超导性质提供了“显微镜”级别的直接证据。

此前,科学界普遍视铀二碲化物(UTe2)为顶尖的拓扑超导候选材料,因其电子对呈现自旋排列的特殊特性,理论上符合拓扑超导的要求。但实际验证工作存在巨大困难,尚未有技术手段能确定其内在拓扑性质。借助安德烈夫STM技术,牛津团队成功捕捉到了UTe2的拓扑超导表面态证据,证实其具备内在拓扑超导性质。虽然UTe2中的马约拉纳粒子以成对形式存在,无法被完全分离,但此次实验为探索更多具备理想拓扑特性的材料奠定了坚实基础。 安德烈夫STM技术的诞生对量子材料研究具有里程碑式意义。通过该工具,不仅可以精确地区分和确认拓扑超导体,还能系统性地评估各种新材料,极大提升寻找适合实现容错量子比特材料的效率。

随着技术不断完善,学界期待发现更多具备内在拓扑特性的材料,这些材料有望替代目前构造复杂、成本高昂的合成拓扑超导器件,简化制造工艺,推动量子计算机从实验室向商用迈进。 此外,安德烈夫STM技术的成功还拓宽了我们对量子物质基本物理性质的理解。通过对内在拓扑超导态的精细观察,科学家们能够深入研究电子对称性、能量态分布及其与拓扑性质的关联,对量子物理理论研究产生重要推动作用。实验技术与理论研究双向递进,不断完善,有望为解开量子系统的复杂机制提供突破口。 目前,全球多个科研机构和产业巨头均在积极探索拓扑量子比特技术。微软日前推出的搭载拓扑核心的量子处理单元(Majorana 1)展现了实验室级别的早期成果,但其依赖于高度复杂的合成超导网络,制造难度和成本居高不下。

相比之下,支持简单晶体材料的内在拓扑超导体,一旦被全面识别和验证,必将极大推动量子计算机的产业化进程,降低技术门槛和研发成本。牛津安德烈夫STM的突破有望成为连接基础科学与实际量子计算技术应用的桥梁。 容错量子计算的实现,不仅能够使量子信息存储与处理更加稳定可靠,还将极大扩展量子计算机的应用范围和规模。在量子模拟、密码学、药物研发、材料设计等领域,量子计算技术的优势十分明显。随着量子可视化技术持续革新,加速发现更多适合构建拓扑量子比特的材料,未来量子计算机的容错水平将不断提高,从而为量子算法的高效运行提供有力保障。 可预见的是,随着基于安德烈夫STM技术的深入应用,量子材料的发现与优化将进入新的快车道。

科学家们将建立更为完整的拓扑超导材料数据库,推动容错量子比特设计向多样化发展,为实现大规模、稳定可靠的量子计算铺平道路。与此同时,技术成熟后还可能衍生出一系列全新量子器件和量子传感应用,促进量子技术生态系统的繁荣。 整体来看,牛津的量子可视化技术不仅加速了新材料的筛选速度,更增强了对量子信息稳定性关键条件的理解。它架起了理论物理与实验技术之间重要的桥梁,为容错量子计算机的实现注入了强劲动力。未来,围绕拓扑超导体的科学研究和技术开发将持续加速,量子计算的实用化时代也将逐步到来,彻底改变信息技术领域乃至全球科技格局。