在网络协议层出不穷的今天,权衡效率、简洁与功能成为设计者们的重大挑战。Mercury协议就是在这样的背景下应运而生,它以“极致简约”的设计理念,试图剔除传统协议中的繁杂与臃肿,为客户端与服务器交互提供一种极其简单而直接的通信方式。作为一种实验性且富有艺术意味的协议,Mercury不仅仅是技术上的创新,更是对网络通信范式的一次深刻反思。 Mercury协议的核心思想在于去除多余的层级和复杂的结构,实现最基础的请求-响应机制。不同于HTTP的多功能与丰富资源,或是Gopher协议的层级浏览,Mercury旨在通过极简的交互模式完成信息传递。协议约定服务器默认监听TCP端口1958,可以根据需要分配1959端口及以上用于分发额外内容,这种端口管理方式简单明了,降低了部署门槛,同时也避免了与其他标准服务端口的冲突。

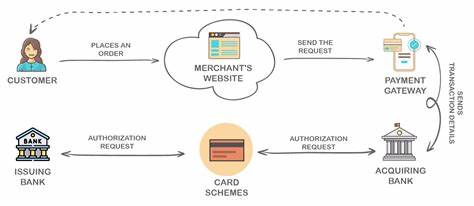

在通讯流程上,Mercury遵循一个无状态的短连接模式。客户端发起连接请求,服务器接受连接后立即返回一个Mercury文档,然后关闭连接。这一切看似极其简单,但恰恰是这份简洁成就了它的高效和低延迟特点。没有复杂的握手步骤,没有繁琐的数据分块,通讯过程纯粹而直接,极大地节约了网络资源和服务器压力。 Mercury文档的规范也彰显出其独特风格。文档内容仅限于特定字符范围,包括换行符、回车符,以及ASCII码中的可打印字符。

这意味着展示出来的内容是纯文本,没有任何富媒体或格式化元素。这种纯文本输出保证了跨平台兼容性,任意支持文本显示的客户端都能轻松呈现信息,符合极简主义的设计哲学。 虽然Mercury文档可以包含其他Mercury服务器的主机名或端口信息,但协议明确规定客户端不应将这些信息解析为可点击链接或自动访问的目标。这种约束避免了过度智能化的客户端行为,保持了协议环境的清晰和简单,鼓励人们更多地关注文本本身而非自动跳转的便利。 在功能定位上,Mercury协议主要聚焦于与协议自身相关的话题内容,诸如协议解读、实现细节及相关讨论。尽管技术上可以用Mercury服务器传输任意文件,比如JPEG图片,但这违背了协议设计的初衷,也会遭遇开发者“极度不悦”的幽默警告。

Mercury是对传统网络协议的大胆实验,倡导一种回归本质、注重内容价值的互联网交流方式。 从历史角度来看,Mercury协议被一些人误认为是简单的QOTD(RFC 865)协议变种,因其同样返回信息给客户端。然而Mercury运行在非特权端口,且没有响应长度限制,这些设计细节使其在使用和应用范围上更具灵活性。最重要的是,它不仅仅是一个技术规范,更是一项艺术创作,旨在激发社区对通信协议未来形态的思考和讨论。 对于开发者和网络爱好者而言,Mercury协议提供了一个极佳的实验平台和学习案例。其参考实现托管在GitHub上,方便任何人下载、修改和部署。

通过实际动手,可以深入理解协议的运行原理和设计哲学,同时也能够探索如何基于此协议构建轻量级的信息分发系统。Mercury倡导极简设计,挑战当今庞大而复杂的网络体系,具有一定的前瞻意义。 在未来网络技术日益重视性能和用户体验的趋势下,Mercury协议的理念或许会带来启示。它提醒我们,有时技术的价值不在于功能多寡,而在于设计的纯粹和专注。以简约取胜,能够避免许多安全隐患和维护难题,也能让技术更易于理解和传播。 总体而言,Mercury协议作为一种极简的客户端-服务器通讯标准,凭借其设计上的独特性和艺术性,在网络协议领域树立了独树一帜的标杆。

它不仅是一种技术工具,更是一种思想表达,呼唤网络空间回归本质,重视信息的纯粹传递。未来,无论是进一步的协议发展还是实际应用创新,Mercury的理念都将持续影响和激励着互联网世界中的探索者们。