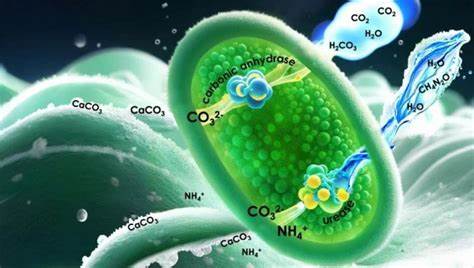

随着全球气候变化问题的日益严峻,二氧化碳的捕集与固定技术成为科研的重要方向之一。微生物诱导的碳酸钙沉淀(Microbially Induced Calcite Precipitation,简称MICP)作为一种绿色环保的二氧化碳矿化策略,近年来引起了广泛关注。作为能够参与MICP过程的微生物之一,芽孢杆菌巨型菌因其独特的代谢能力和环境适应性,成为科研界探讨的重要对象。芽孢杆菌巨型菌(Bacillus megaterium)是一种土壤中常见的革兰氏阳性好氧菌,其名字来源于其较大的细胞尺寸。除其在酶生产和生物修复方面的应用外,该细菌表现出通过尿素酶途径有效促进碳酸钙沉淀的能力,这一过程对于减少建筑材料的碳足迹具有重要意义。MICP技术的基本原理是利用细菌生产的酶催化反应,将溶解态的碳源转化为固态无机矿物,从而实现二氧化碳的转化与封存。

通常,最为人所熟知的机制是通过尿素酶催化尿素水解,生成碳酸根离子和氨,同时使环境碱性升高,有利于碳酸钙的形成和沉淀。尿素 (CH4N2O)在水作用下,会在尿素酶的催化下产生氨气和碳酸根离子。氨的释放导致环境pH值升高,促进钙离子与碳酸根结合,最终形成稳定的碳酸钙晶体。这不仅使二氧化碳以固态形态被永久固定,同时形成了具有优异粘结性能的矿物材料,广泛应用于土壤加固、生物水泥等领域。然而,传统的MICP过程多依赖于如Sporosarcina属这样的尿素酶高度活跃的细菌,伴随产生大量氨气作为副产物,可能对环境造成二次污染,需要额外的治理措施。不同于这些传统菌株,芽孢杆菌巨型菌拥有双重酶活性:不仅具备尿素酶,还能产生碳酸酐酶(carbonic anhydrase)。

这种酶可以直接催化二氧化碳与水反应形成碳酸氢根离子,促进碳酸钙的沉淀,从而实现更加环保和直接的二氧化碳固定路径。研究显示,芽孢杆菌巨型菌在不同的生长条件下,可选择性地激活尿素酶或碳酸酐酶路径,使其在二氧化碳矿化中拥有更大的灵活性和效率。在常规大气二氧化碳浓度及存在尿素的条件下,该菌主要依赖尿素酶途径分解尿素,促进碳酸钙沉淀。与此不同的是,当环境中二氧化碳浓度极高时,碳酸酐酶途径被显著激活,矿化反应更多地源自直接二氧化碳的水化和碳酸氢根的形成。通过C13标记的尿素实验,科学家们发现当二氧化碳极度富集时,约94%的碳酸钙来源于二氧化碳矿化,而不仅仅是尿素分解产物。这一发现不仅延伸了对芽孢杆菌巨型菌矿化过程的理解,也推动了二氧化碳直接矿化技术的发展。

研究中,采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析确认了沉淀物性质,主要为稳定的方解石型碳酸钙。扫描电子显微镜(SEM)则揭示了沉淀物的形态多样,包含菱面体、球形及无定形结构,显示了微生物代谢环境对碳酸钙多形态的影响。芽孢杆菌巨型菌的环境适应能力和多元代谢路径,使其在生物矿化技术中展现出极大应用潜力。它不仅可以在不同pH及二氧化碳浓度下有效工作,也避免了过量氨气的产生,从而减少环境负担。此外,这种菌株在土壤稳定、生物修复以及建筑材料强化等领域表现出广阔前景。在建筑业领域中,利用芽孢杆菌巨型菌促进碳酸钙沉淀,可以生产生物基胶结剂,用以替代部分传统水泥,减少碳排放。

其生成的碳酸钙不仅具备良好的力学性能,还具有天然环保的特质,因而有助于实现绿色建筑的目标。除此之外,在文化古迹保护方面,芽孢杆菌巨型菌介导的矿化过程能有效修复石材裂缝,增强表面耐久性,延长文物寿命,这为文物保护领域带来了新的技术路径。尽管芽孢杆菌巨型菌在二氧化碳矿化中的作用已得到初步验证,未来研究仍需深入探讨其酶活性的调控机制、矿化过程中pH及环境因子的相互影响,以及长周期条件下的应用稳定性。此外,针对不同环境条件下微生物群落的协同作用,也为推动生态矿化技术提供了新的视角。目前,科研团队正在探索抑制尿素酶活性而增强碳酸酐酶活性的途径,借此控制氨的生成,优化碳酸钙沉淀结构与性能,从而推动更洁净、高效的MICP进展。芽孢杆菌巨型菌凭借其独特的生物化学路径和环境适应性,为二氧化碳的生物矿化和固定开辟了新天地。

随着技术的不断完善和应用的推广,它有望在实现碳中和目标、推动绿色建筑及环境保护中发挥关键作用。在未来,结合基因工程与环境工程手段,定制高效菌株,探索多路径联动机制,进一步提升矿化效率和环境兼容性,将是相关领域的重要发展方向。综上所述,芽孢杆菌巨型菌通过尿素酶及碳酸酐酶路径促进二氧化碳矿化为碳酸钙的能力,不仅为清洁能源和环保产业提供了科学依据,也为绿色建筑材料研发注入新的活力。其在降低碳排放、保护生态环境和促进可持续发展方面的潜力日渐显现,将为应对全球气候变化挑战提供有力支撑。