锂离子电池作为便携式电子设备、电动汽车和储能系统的核心动力源,不断面临着提升能量密度和充放电效率的挑战。硅(Si)作为负极材料,以其高达3579mAh/g的理论容量远超传统石墨负极,成为提升电池性能的理想候选。然而,硅负极在锂化和去锂化过程中超过300%的体积膨胀引发了机械应力剧增和电化学副反应,导致硅粒粉化、电极结构失效及固态电解质界面(SEI)层的不稳定,从而显著降低电池的循环寿命和安全性。针对这一核心难题,筛孔结构的设计理念应运而生,为硅负极的快速合金化和稳定循环提供了革新性的解决路径。筛孔结构是一种具有极小孔径入口(约0.35–0.5纳米)的纳米孔炭材料,内部保留较大孔体积以缓冲硅体积变化。这种构造不仅能有效限制溶剂分子进入,促进锂离子脱溶剂化,而且诱导形成富含无机成分的SEI层,实现机械性约束,从而缓解硅在充放电过程中的相变应力。

通过精准的化学气相沉积技术(CVD),硅被嵌入预先调节孔径分布的多孔碳骨架内部,随后于孔口处沉积一层碳层将孔径缩小至筛孔尺寸范围。这一结构的形成实现了对离子和溶剂分子的选择性筛分,使得锂离子得以快速通过孔口,而大多数溶剂分子则被阻隔,有效减少了有机物丰富的SEI生长,转而产生更稳定的无机丰富SEI,如氟化锂(LiF)。这种无机SEI层不仅提供优异的机械强度,还改善了界面锂离子传输动力学,降低界面反应活化能,从而提升了初始库仑效率和循环库仑效率。筛孔碳/硅复合材料(SSC)负极在体积膨胀控制方面表现卓越。实际上,在达到1773mAh/g的高比容量时,电极的膨胀仅为58%,显著优于传统硅负极普遍出现的过度胀大。这种低膨胀率得益于筛孔结构所提供的内部缓冲空间和无机SEI层的机械限制,有效遏制了晶态Li15Si4相的形成,因其相变往往伴随着破坏性应力,诱发硅裂纹和电极衰退。

通过有限元模拟进一步证实,筛孔负极内部的互锁结构在充锂过程中保持较高的残余应力,促使电极界面产生应力-电压耦合效应,提升合金化过程的动力学稳定性。电化学性能方面,SSC负极具备超长循环寿命和优异的速率性能。在0.75A/g的较高电流密度下循环200次后,容量保持率超过97%,且容量衰减率低至每循环0.015%,明显优于无筛孔结构的对照样品。更引人注目的是,实用的Ah级软包电池应用测试显示,SSC掺杂石墨负极能够支持1700次循环后保持80%以上的容量,这种表现为商用化提供了可信赖的技术保障。快速充电能力同样令人瞩目,电池可以在10分钟内充电完成,且高倍率下容量保持率高达84%,充分体现出筛孔设计对锂离子快速传输的促进作用。筛孔结构的特殊设计改变了电极内部的溶剂和锂离子环境。

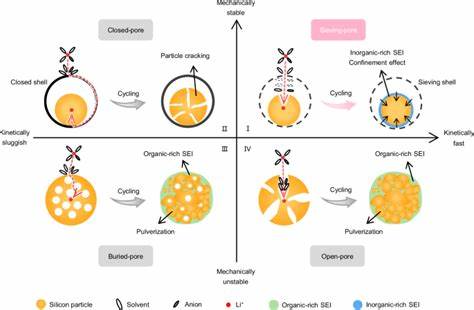

通过拉曼光谱和核磁共振(NMR)测试发现,锂盐离子在孔内呈现聚集态,更利于锂离子的脱溶剂化和传递,降低了界面阻抗。此外,电化学阻抗谱(EIS)分析确认了筛孔负极在锂离子解溶和界面穿越过程中的激活能较低,促进了电荷转移过程的快速进行。制备工艺方面,筛孔碳/硅复合材料采用成熟的两步CVD法,通过先在多孔碳支撑体内沉积无定形硅,再利用乙炔气体在孔口处覆盖碳层收窄孔径。此工艺不仅保证了材料的均匀性和稳定性,也具有良好的可扩展性和成本优势,方便产业化推广。传统的开放孔、封闭孔和埋孔结构各有优缺点:开放孔提供快速离子通道但因高比表面积导致副反应严重及SEI易破裂;封闭孔结构虽能稳定硅核心容纳体积变化却限制离子传输;埋孔结构则在机械稳定性和动力学之间难以兼顾。筛孔结构巧妙兼顾机械稳定性和离子动力学优势,打破了过去两者难以兼容的瓶颈。

未来,筛孔设计理念还可以与高浓度电解液、界面修饰剂及先进粘结剂等多种策略结合,进一步提升硅负极性能和电池整体安全性。同时,筛孔结构也有望应用于钠离子、钾离子等其他含金属离子的电池体系,拓宽其技术应用边界。综上,筛孔设计为硅负极材料带来了稳定快速合金化的解决方案,显著提升了锂离子电池的能量密度、循环寿命及快充能力。该创新结构通过预脱溶剂化机制诱导无机SEI形成,以机械夹持有效抑制不利相变,提升电极整体性能。随着制备工艺的不断成熟和工业规模推广,筛孔硅负极有望在未来新能源电池市场发挥关键作用,加速推动电动汽车及智能储能设备的普及和进步。