近年来,人工智能(AI)迅猛发展,成为科技领域的热点话题。随着技术的不断成熟,围绕其对就业市场、企业发展及社会结构的影响,公众和行业专家的讨论日益激烈。在这样的背景下,科技思想领袖蒂姆·奥莱利提出了一个独特视角——将人工智能的发展置于“劣化曲线”(Enshittification Curve)中进行观察。这一观点不仅帮助我们更深入地理解AI的现阶段状态,也为未来的发展路径提供了有价值的思考。蒂姆·奥莱利认为,人工智能的影响与企业所处的创新周期密切相关,特别是它如何在不断扩展的“Day 1”阶段,逐渐步入成熟甚至衰退的“Day 2”阶段,进而进入技术和服务质量逐渐劣化的劣化曲线。通过他的视角,我们能够更好地把握人工智能技术为何在不同阶段对就业和社会产生截然不同的效果。

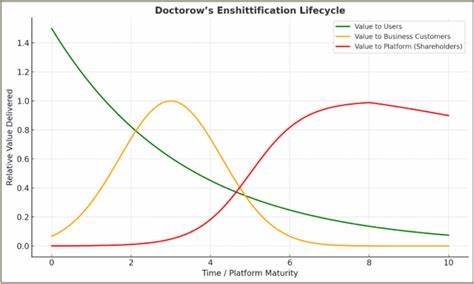

奥莱利引用了亚马逊创始人杰夫·贝索斯关于“Day 1”和“Day 2”的概念,Day 1代表企业始终保持好奇心、灵活性和实验精神,专注于用户价值的创造与增长,而Day 2则象征企业进入停滞、走向衰败的轨迹。结合Cory Doctorow提出的“劣化”类别,企业在经历了由关照用户利益的初期阶段后,会逐渐转向以商业利益为优先,最终沦为仅服务于自身股东的萎缩态势。将这一模型应用于人工智能领域,奥莱利指出,早期的AI公司处于快速生长的“Day 1”阶段,它们通过创新和扩张吸引了大量用户和开发者,致力于为市场和终端用户创造最大价值。然而,随着技术和市场的成熟,AI行业内的一些巨头开始逐渐向价值提取阶段转变。他们更注重通过减少成本和提高效率来维持利润,逐步削弱对最终用户和内容创造者的投入,导致用户体验开始出现下滑迹象。奥莱利特别强调,人工智能的企业,尤其是平台型企业,也不可避免进入劣化曲线的轨迹。

平台在最初阶段往往提供极高的用户价值以获得市场地位,随后通过锁定用户注意力和转向为商业客户服务而开始榨取更多价值,最后变得“劣化”,使得用户和商业合作伙伴的利益都被严重侵蚀。奥莱利对于是否能避免这一命运持有谨慎而略显乐观的态度。他认为,虽然AI尚未完全找到真正的产品市场契合点,且目前的买家多为资本市场的投资者而非最终消费者,但我们依然有机会通过道德选择将AI技术引导至服务人类、赋能创新与协作的方向。与此同时,奥莱利通过对传统行业如汽车行业的剖析,演绎了劣化曲线的普适性。以福特汽车为例,曾因其低成本、高质量的标准化产品改变了整个工业格局,但随着时间推移,价格逐渐上涨,选择趋于高端化和订阅服务,对消费者而言,价值体验逐渐被侵蚀,企业则转向价值最大化的路径。类似的趋势也在技术平台和AI企业中逐步显现。

奥莱利对于AI对就业市场的潜在冲击也做了深入的剖析。不同阶段企业对AI的运用策略将深刻影响员工岗位数。初创和扩展期企业往往通过AI创造新岗位,拓展新市场;相反处于成熟或衰退期的企业则利用AI实现效率提升,常常伴随着裁员和岗位减少。正如奥莱利所言,若企业将AI视为单纯的“效率工具”,就表明它们缺乏创新驱动力,正处于业务萎缩期。由此,AI所带来的技术革命既可能催生大量新机遇,又可能加剧传统行业的就业压力,这完全取决于企业选择如何使用和部署这项技术。奥莱利鼓励我们关注AI作为增能工具的积极面,例如减少医护人员繁琐文书工作,提高患者护理质量,或支持科学研究和新材料发现,进而开创新产业和机会。

反之,如果AI仅被私募资本利用于压缩成本、提高股东回报,甚至使服务质量下降,则将加剧社会不平等和用户体验恶化。此外,“劣化曲线”的存在提示我们需警惕平台和技术行业的市场演变规律,行业领军者在保持创新能力和社会责任上的挑战不可小觑。平台若不能持续提供优质用户体验,最终将失去竞争优势,陷入衰退。奥莱利的观察也提醒政策制定者和社会各界,在推动AI发展与应用时,应制定合理的规制和激励机制,引导企业走向以用户价值和社会福祉为核心的可持续发展道路。总结来看,蒂姆·奥莱利将人工智能的兴起放置于“劣化曲线”这一独特框架下,不仅揭示了技术与商业模式互动对行业生态的深刻影响,也对社会、就业和未来创新提出了宝贵警示。作为用户、企业和决策者,理解这一曲线的动态变化,积极参与塑造AI技术的应用场景,是确保技术红利惠及更广泛群体的关键。

人工智能未来的发展不应只囿于资本利益最大化,而应回归对人类整体价值的增益。只有这样,我们才有望迎来一个以技术促进协作与创造的更加美好的新时代。