标准库是编程语言的基础设施之一,为开发者提供了丰富而统一的工具集,能够极大地提升开发效率和代码质量。几十年来,从C语言极简的标准库到Python“内置电池”般丰富的资源,标准库的发展反映了编程语言自身的定位、设计哲学以及面对不同应用场景的适应能力。在思考“标准库应包含哪些内容”这一问题时,我们必须认识到,没有一种放之四海而皆准的标准配置。不同背景、不同应用场景的开发需求,造就了多样化且不断演进的标准库生态。要打造优秀的标准库,就先要理解它的根本作用——就是为开发者在通用场景下提供可靠、方便而高效的基础工具,同时兼顾灵活性以适应未来的扩展与变化。首先,标准库应包含基础数据结构和算法支持。

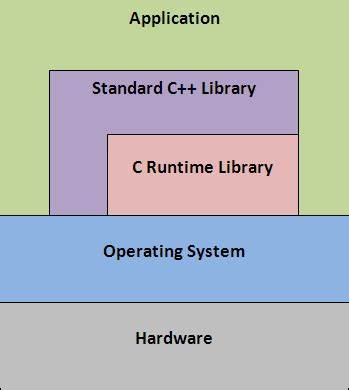

无论是链表、数组还是更复杂的红黑树和哈希表,这些数据结构是编程的基石。C语言的标准库因功能较为简陋,开发者常常需要依赖第三方库或者自己实现基础数据结构,造成重复劳动和易错。相比之下,C++的标准模板库(STL)引入了容器、迭代器和泛型算法,显著提升了代码的通用性与复用性,虽然对初学者可能稍显复杂,却为中高级开发者搭建了功能强大的开发平台。再者,字符串处理一直是标准库关注的重要领域。以C语言中以空字符结尾的字符串为例,历来备受诟病,容易导致缓冲区溢出和安全问题。现代语言趋于采用引用计数、不可变字符串或复制即写(copy-on-write)技术,使字符串使用更为安全和高效。

如Free Pascal的“魔法字符串”就是一个典型范例,集计数管理与多种编码支持于一体,极大提升了字符串处理的灵活性。除了基本的数据结构,输入输出操作也应是标准库的核心部分。标准化的文件操作、流机制、网络套接字支持、甚至HTTP协议的基础解析都极大地方便了网络应用开发。例如,Ruby标准库就包含了基础的HTTP服务器和相关解析器,使开发者能快速构建网络服务。此外,时间和定时器功能也是不能忽视的模块,这在任务调度、计时性能测试和异步处理时必不可少。随着前端开发和网络应用的普及,JSON处理、URL解析与转义等实用工具也逐步成为衡量标准库丰富度的重要指标。

在现代软件开发中,安全性问题日益突出,标准库必须承担确保基础功能安全、避免漏洞的责任。过去Python社区通过逐步淘汰有安全风险的库如CGI,体现了对安全和稳定性的重视。今后的标准库设计同样需要注重废弃机制和兼容性策略,以平衡创新与维护。另一个不能忽视的趋势是标准库与生态系统的界限。一方面,标准库应涵盖最核心、最通用的功能,避免过度臃肿;另一方面,借助优秀的包管理工具和开放生态,复杂的需求可以通过扩展包来满足。如Go语言凭借简洁的接口设计,鼓励开发者在标准库基础上自由拓展,形成了高效且灵活的开发氛围。

高性能的处理能力也是现代标准库的关注重点。随着SIMD指令集与多核并行编程的兴起,标准库中对并发编程、向量处理等硬件特性提供抽象支持成为许多新兴语言的目标。通过封装底层复杂细节,让开发者轻松利用硬件优势,从而提升应用性能。除此之外,图形、声音处理以及数据库支持等领域,虽然很难统一规范各语言标准库,但在特定生态中也往往有相当完善的解决方案。是否将这些组件纳入标准库,更多取决于语言定位与目标用户群体。例如,Ruby和Bun就内置了SQLite,方便嵌入式数据处理。

洞察标准库的发展历程还可以发现,一个好的标准库设计通常强调高度的模块化和可组合性。这不仅降低了学习曲线,也为不同需求的开发者提供了灵活的选择,使得繁重功能可以拆解为多个独立模块,自由组合使用。整体来看,标准库的设计是一门平衡艺术。既要考虑通用性,涵盖大多数应用的基础功能,又需关注简洁性,避免成为臃肿且难以维护的“巨兽”。同时,前瞻性的设计能够预留接口,支持未来技术的集成与发展。五十多年来,编程语言和其标准库演进的宝贵经验告诉我们,标准库不仅仅是代码的集合,它更是语言文化、社区协作和技术理念的体现。

从最初专注于低级操作的C库,到C++引入泛型与算法再到Python“电池包罗万象”的理念,设计者们不断权衡功能的普适性与专业性。未来,随着人工智能、云计算、物联网以及各种新兴领域的加速发展,标准库的边界与内容还将持续演变。如何平衡通用基础设施与专用扩展,如何保证安全与性能,如何确保良好的用户体验,将是语言设计者和社区需要持续探索的课题。总结来说,理想的标准库应具备坚实的基础数据结构和算法,完善的字符串与输入输出支持,网络和安全相关的实用工具,以及灵活的扩展机制和高性能支持。它如同语言的DNA,决定了整个生态的健康与活力。理解和掌握这些原则,有助于开发者更好地选择和使用语言工具,同时启发开发者和设计者为未来的编程语言不断打造更完善、更智能、更贴合实际需求的标准库。

。