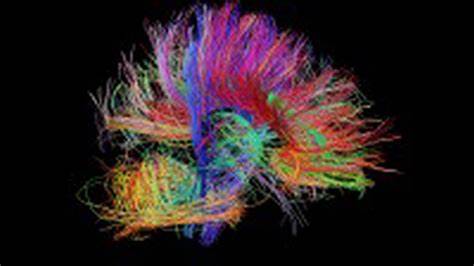

艺术作为人类文明的瑰宝,承载着丰富的情感和深刻的文化内涵。无论是色彩斑斓的具象画作,还是风格独特的抽象艺术,艺术作品总是能够激发观众内心深处的共鸣和思考。然而,艺术的魅力究竟在于什么?观众是如何通过大脑将静止的画面转化为丰富的感知和解读?随着神经科学的不断进步,科学家们正尝试利用先进的脑部扫描技术揭示艺术欣赏背后的神经机制,为我们理解艺术体验提供了全新视角。 哥伦比亚大学祖克曼研究所的科研团队通过最新发表在《美国国家科学院院刊》的一项研究,借助功能性磁共振成像技术(fMRI)对参与者在观看艺术作品时的大脑活动进行了深入分析。研究中特别选取了荷兰艺术家皮特·蒙德里安的两幅风格迥异的作品,一幅是具象的代表作,忠实再现了现实中的房屋;另一幅则是以色块为主的抽象画作。参与者观看这些作品时,大脑的反应呈现出明显的差异,尤其是在默认模式网络(Default Mode Network,DMN)区域有显著变化。

默认模式网络被广泛认为是处理内省思考、想象、记忆召回和意义构建的重要区域。科学家们发现,当人们欣赏抽象艺术时,DMN的活动更加活跃且变化多样,这说明人在面对抽象艺术时,往往会调用更多个人经历、记忆和联想来进行主观解读。相较之下,具象艺术由于较为直观,似乎激发的脑区活动更为一致和稳定。 此发现印证了艺术史上的“观者份额”理论,即艺术作品的意义并非单方面由创作者固定,而是在观众的心智参与下不断建构和丰富。诺贝尔奖得主、研究合著者埃里克·坎德尔博士长期致力于探索艺术体验的神经基础,他强调理解大脑如何参与艺术解读,是推动艺术与科学交叉前沿研究的关键一步。 研究的另一位主要作者达芙娜·肖哈米博士提到,抽象艺术的解读高度依赖个体的主观经验,每个人所带入艺术欣赏的生活经历、情感记忆都会影响其神经活动的模式。

这不仅提醒我们艺术欣赏是一种独特而多元的体验,也为研究个体差异提供了神经科学证据支持。 脑科学与艺术看似截然不同的领域,在这一研究中得以融合,科学家们利用先进的成像技术将人们内心对美的感知以具体的神经数据展现出来,打开了艺术认知新篇章。通过这项研究,未来不仅可以更深入理解艺术对大脑的影响,还有助于发展基于艺术疗愈的心理健康干预方案,从而发挥艺术在促进情感调节和认知发展的潜能。 此次研究还关注了艺术作品风格对脑部激活的影响。抽象艺术因缺乏清晰的现实参照,促使观众产生更多假设和自主思考,大脑默认模式网络与其他高级认知区域的联动增强,体现出更多个性化的思维轨迹。而具象艺术所描绘的具体形象,则更多激活视觉处理与物体识别相关的脑区,体现出较为统一的感官直观反应。

这种神经层面的差异不仅揭示了大脑如何应对不同类型的视觉刺激,也说明了艺术作品如何通过风格上的多样性激发观众不同形式的心理活动。人们对艺术的评价和偏好,可能根植于他们神经系统对视觉信息和情感联结的独特处理方式。 值得一提的是,本研究从方法论上结合了神经影像学与艺术理论,跨学科的合作推动了对“艺术体验”复杂性的科学理解。而以往艺术研究多集中于哲学、美学及心理层面,而神经科学的引入则为观察和分析大脑内部运作提供了可视化证据,使得抽象的艺术感知成为可测量和可分析的对象。 未来的研究方向可能会涉及更多艺术类型及文化背景下的艺术体验,探索不同艺术媒介如何激活大脑神经回路。同时,随着人工智能和机器学习技术的发展,也有望利用海量脑影像数据解码人类对艺术的情感和认知反应规律,推动个性化艺术疗愈和创意教育的创新。

总结而言,脑部扫描揭示了人类在欣赏艺术过程中的神经机制,特别是默认模式网络在解读抽象艺术时的关键作用,彰显了个人经验在艺术感知中的重要性。这一研究不仅深化了我们对大脑如何构建艺术意义的认识,也促进了艺术与科学的跨界融合,赋予传统艺术理论以科学支撑。透过这些揭示,我们更加坚定地认识到艺术的价值不仅在于视觉的美感,更在于激发心灵的共鸣和认知的丰富,彰显了艺术与人类精神世界不可分割的关系。