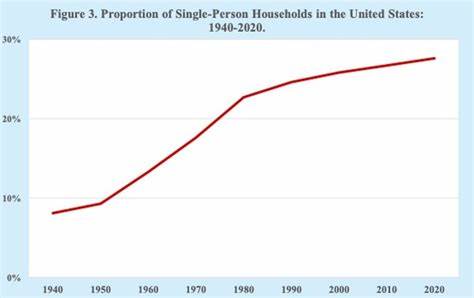

在过去的几十年中,独居家庭的比例经历了显著的增长,这一社会现象反映了家庭结构和生活方式的深刻变革。独居家庭即一个人独立生活的家庭单位,过去常被视为少数或特殊情况,但自20世纪60年代以来,随着社会经济的发展和个人价值观的变化,独居现象逐渐普及,成为现代社会不可忽视的重要组成部分。 1960年代,独居家庭的比例相对较低,主要原因包括传统的家庭观念、经济条件和社会结构的限制。那个时代,家庭成员往往生活在一起,三代同堂或至少是夫妻与子女共同居住成为主流。独居被普遍认为是不稳定和孤立的生活状态,尤其在亚洲国家,这种观念更为根深蒂固。然而,随着工业化进程的推进和城市化加剧,人们开始追求个人空间和自主生活,独居逐步被接受。

进入20世纪70年代和80年代,独居家庭开始呈现稳步上升的趋势。经济增长带来了更多的就业机会,尤其是女性劳动参与率的提升,使得更多人实现经济独立,能够自主选择居住方式。与此同时,社会观念的开放促使年轻人推迟结婚年龄,离婚率的提高也促成了单身人口的增多。这些因素共同推动了独居比例的上升。 90年代及新千年以来,独居家庭的增长速度进一步加快,尤其是在发达国家表现得尤为明显。科技的进步和通讯手段的发展,使得独居不再代表孤立无援,社交网络和数字娱乐丰富了独居者的生活体验。

诸如美国、欧洲和日本等国家,独居人口已成为社会的重要组成。 在中国,独居家庭的比例虽然起步较晚,但增长趋势同样明显。改革开放以来,经济腾飞促进了城市化进程,年轻人纷纷背井离乡寻求发展,独立生活成为常态。加之住房条件的改善和观念的转变,独居渐渐被视为一种正常而成熟的生活选择。 从年龄结构来看,独居家庭的分布也呈现多样化趋势。年轻人由于工作学习需求,往往选择租住或独居;中年人由于离婚或暂时的工作调动,也会形成独居状态;老年人独居情况尤为突出,随着人均寿命的延长,很多老年人选择或不得不单人生活,这对社会养老体系提出了新的挑战。

独居比例的增长对社会经济产生了广泛影响。住房市场需适应更多小户型需求,公共服务和社区设施也在向更加多样化和个性化方向发展。同时,独居带来的孤独感和心理健康问题也逐渐显露,促使社会加强对心理咨询和社会支持体系的建设。 经济层面上,独居人口增加带动了家居、生活用品、餐饮及娱乐等行业的发展。独立消费能力的提升使得相关产业更加细分,定制化服务和产品成为市场的新趋势。此外,独居者的生活习惯和消费行为对城市规划和公共交通等领域也产生了间接影响。

在文化层面,独居反映了个体主义的兴起和多元价值观的接受。越来越多的人选择独居作为自我成长和自由表达的方式,这不仅是生活方式的变化,更是社会心态和文化理念的深层调整。相关研究表明,独居生活者在自我管理和情绪调节方面有着独特的优势,但同时也需要社会的理解和支持来减轻孤独感。 总结来看,1960年至2018年间,独居家庭比例的持续增长是社会现代化和个人价值观转变的直接体现。独居已从边缘现象逐步走向社会主流,成为理解当代人生活状态和家庭结构不可缺少的视角。未来,随着科技进步和社会发展,独居现象将更加普遍,其带来的挑战与机遇将共同推动社会更加包容和多元的发展。

对于政策制定者而言,需关注独居人口的实际需求,完善住房保障、社区服务和心理健康支持体系,营造有利于独居人群健康和谐生活的社会环境。对于社会公众,增进对独居生活方式的理解和尊重,推动社会关系的多元化互动,将有助于减轻独居带来的孤独感,促进社会整体的幸福感提升。通过长期观察和研究,独居家庭将在未来继续扮演重要角色,影响着家庭结构、经济发展及社会文化的走向。