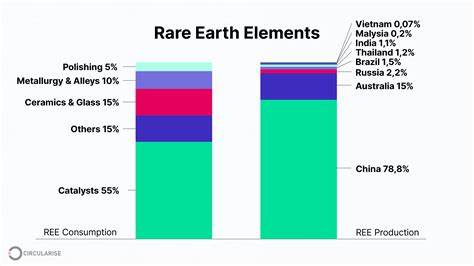

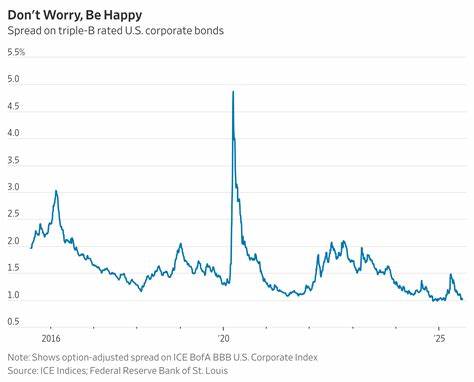

随着全球科技的快速发展,半导体产业对关键原材料的需求日益增长,而稀土元素以其独特的物理、化学和磁性特性,成为支持芯片制造和高性能电子设备运行的重要基础。然而,稀土元素分布极不均匀,主要集中在少数国家,尤其是中国,这造成全球供应链高度依赖,面临地缘政治风险和价格波动。此外,传统稀土开采与加工过程带来严重的环境污染和资源浪费,促使业界积极寻求替代方案。稀土元素回收因此成为保障供应安全和实现可持续发展的关键突破口。稀土元素在半导体及芯片制造中的不可替代性体现于其对材料性能的显著提升。例如,钕(Nd)和镨(Pr)用于制造高性能永磁材料,这些磁性材料被广泛运用于硬盘驱动器、电动机和传感器中,提高了设备的效率和稳定性。

镝(Dy)提升了磁铁的高温性能,保证了新能源汽车和风力发电机的可靠运行。稀土金属也常作为掺杂剂,改善半导体的光学、电气性能,支持量子点显示、激光器及太阳能电池等先进技术的实现。面对稀土元素供需矛盾,回收从废弃电子产品中提取稀土成为产业转型的重要举措。电子废弃物(e-waste)如废旧手机、电脑主板、液晶显示器及永磁体设备,是稀土元素的潜在富集来源。尽管单件产品中稀土含量不大,但积少成多,全球每年产生逾5000万吨电子废物,其稀土含量能够满足部分产业需求。相比传统矿山开采,回收方式具有显著的环境优势,能减少矿区生态破坏、水资源消耗及尾矿污染,促进材料循环利用与资源节约。

稀土回收技术主要分为物理分离、热冶金和湿法冶金三大类。物理分离包括破碎、筛分、磁选及电磁分离,适合初步提取含稀土的磁性组分。热冶金技术通过高温冶炼、烧结等方式分离稀土元素,虽可获得较高纯度,但能耗大,排放需严格控制。湿法冶金则利用酸浸、溶剂萃取及离子交换等工艺,具有回收率高、分离精度好和环境友好等优势,成为当前回收技术的研究热点。近年绿色溶剂的应用,如离子液体(ILs)和深共晶溶剂(DESs),为湿法冶金注入新活力。它们低挥发性、可调节性强且生物降解性良好,显著降低了回收过程中有害化学品的使用和环境风险。

此外,机械活化、超声辅助和生物浸出技术的引入,进一步提升了稀土回收效率和工艺的环保性能。半导体产业因技术升级与多元化需求,对高纯度稀土材料的依赖不断深化。仅依靠新矿开发难以满足快速增长的需求,回收成为实现供应链弹性和自主掌控的关键。回收稀土不仅降低了原料成本,还缩短了采购周期,稳定了生产线供应,提升了行业整体竞争力。同时,环保法规趋严和社会对绿色制造的期待,推动产业主动采纳循环经济理念,实现“减量生产、再用、再循环”。然而,稀土回收产业仍面临诸多挑战。

首先是电子废物分类回收体系尚不完善,导致稀土资源混杂,回收难度大。其次,处理流程复杂,回收效率和纯度难以兼顾,专项技术投入和设备成本较高。还有,部分发展中国家回收技术落后,非法拆解和不规范操作产生健康与环境风险。怎样通过法规引导、技术创新和产业协作,建立高效、安全的回收生态系统成为未来发展的重点。各国政府和企业纷纷加大在稀土回收领域的投入。美国积极推动绿色溶剂回收技术研发,欧盟启动多项回收示范工程,力争打破对少数产地的依赖。

中国通过完善环保标准与回收网络,提升资源利用水平和技术竞争力。企业层面,苹果、松下、住友等纷纷实行闭环循环系统,利用机器人拆解、自动分选与先进提炼技术,实现回收材料再利用。未来,结合人工智能、大数据和自动化设备的智能回收方案将广泛普及,显著提升回收效率与经济效益。同时,纳米技术和材料科学的突破有望带来更高效的稀土分离和纯化技术。此外,推动产业标准化和产品设计绿色化,如便于拆卸和回收的模块化设计,也将极大促进稀土循环利用的普及。在环境效益方面,回收稀土能显著减少矿山开采引发的土地破坏和有害物排放,降低温室气体生产,实现节能减排目标。

同时减少矿山废水和固体废弃物带来的二次污染,保护生态环境和公共健康。社会层面,回收产业提供了大量就业机会,促进绿色经济发展,有助于培育环保意识和推动可持续消费模式。综上所述,稀土元素回收不仅是半导体产业实现技术与市场升级的关键,也是推动社会绿色转型、促进资源循环利用的重要路径。通过不断创新技术、完善产业链和强化政策支持,稀土回收将助力半导体产业突破资源制约,提升综合竞争力,实现经济与环保效益的双赢。展望未来,推动稀土回收产业成为全球科技与环保发展的亮点,将为智能制造、新能源和数字经济等领域提供坚实的材料保障,助力构建更加繁荣与可持续的未来。