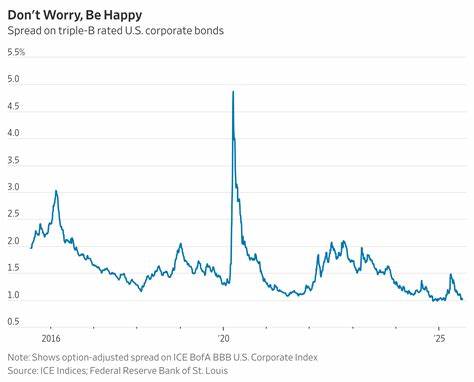

债券市场一直被视为全球金融体系中极具影响力的一环,通过对债券收益率的变化分析,投资者和经济学家能够洞察经济健康状况以及未来走势的关键线索。近年来,债券收益率的异常波动引发了广泛关注,许多市场参与者认为我们已经触及了信用极限,这一点在当前的经济环境中尤为明显。 债券收益率本质上是衡量借款成本和信用风险的指标。当收益率上升时,往往意味着市场对信用风险的担忧增加,债务人偿还能力受到质疑,投资者要求更高的回报以补偿风险。相反,收益率下降通常反映出市场信心的增强和债务环境的宽松。然而,近期债券收益率的剧烈波动显现出经济体系中的脆弱性,表明信用负担可能达到了难以持续的水平。

经济发展依赖于适度的信用扩张,企业和政府通过借贷推动投资和增长,但这必须建立在可持续的基础上。信用极限意味着债务水平已经接近或者超过了偿还能力的上限,资金链的稳定性面临挑战。此时,无论是企业还是政府,扩大融资规模都会引发市场信心的动摇,进一步推高债券收益率,形成恶性循环。 全球范围内,多个发达经济体和新兴市场的债务总量都处于历史高位。宽松的货币政策虽然在短期内刺激了经济活动,但也促使债务水平不断攀升。随着通胀压力上升和央行逐步收紧货币政策,融资成本变得更为昂贵,债券收益率的反弹反映出市场对未来违约风险的担忧增强。

这种变化提醒我们,过去依赖低息环境推动增长的模式难以持续,需要重新审视债务策略和风险管理。 信用极限的到来,对投资者而言意味着市场波动性加剧,择机投资和风险分散变得尤为重要。高收益债券市场可能面临较大压力,违约率上升的风险值得关注。而宏观层面,政府和监管机构需要强化金融稳定措施,完善债务透明度,避免过度杠杆化对经济发展造成长期负面影响。 此外,债券收益率的走势还对实体经济产生直接影响。企业融资成本上升可能抑制投资和扩张计划,减少就业机会并拖累经济增长。

消费者信心受挫也会减弱消费需求,形成拖累经济复苏的负反馈。综合来看,信用极限的现象不仅是金融市场的警讯,更是对整体经济健康的严重考验。 面对信用极限,市场参与者和政策制定者需要采取积极应对措施。在投资层面,关注资产结构调整,强化风险评估与管理,避免盲目追逐高收益。政策层面则需要审慎制定债务政策,推动经济结构性改革,提升偿债能力和经济韧性。同时,加强信息披露和市场监管,防止系统性风险累积,是保障金融稳定的重要环节。

总结来看,债券收益率的变化不只是数字的波动,更是市场信心和经济基本面的反映。信用极限的到来提醒我们,必须正视债务扩张的边界,理性规划未来的融资路径。经济的可持续发展需要建立在稳健的信用体系基础之上,只有这样,金融市场才能实现长期的健康运行。投资者应密切关注债券收益率的动态,结合宏观经济环境调整投资策略,抓住市场机遇,规避潜在风险。经济政策制定者也应以此为契机,深化改革,确保金融体系的稳定与繁荣。