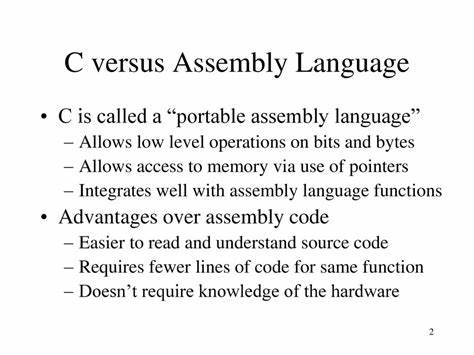

在现代计算机科学的发展历程中,编译器技术的进步对软件性能和跨平台兼容性起到了至关重要的作用。随着不同硬件体系结构的层出不穷,如何高效、灵活地将高级语言转换为不同平台上的可执行代码成为编译技术的核心挑战之一。在此背景下,C-语言(C minus)作为一种便携式汇编语言应运而生,为解决多平台编译目标语言的不足提供了全新思路。C-最早于1997年由Dino Oliva、T. Nordin和著名学者Simon Peyton Jones提出,旨在成为一种设计精良的中间语言,专门用于编译器后端生成目标机器码的过程。传统上,许多编译器选择C语言作为其目标语言,因为C语言具有广泛的支持和成熟的编译生态。然而,C语言并非为编译目标语言而设计,其语义复杂且缺乏对底层细节的直接控制,这使得编译器开发者在使用C作为中间代码时面临诸多限制和性能折衷。

使用C语言作为编译目标常常导致难以有效管理寄存器分配、指令选择和调度等关键编译步骤,也可能影响生成代码的效率和可移植性。因此,C-语言的出现试图填补这一空白,提供一种既具有抽象层次又允许精细控制的汇编语言。C-设计的核心思想是打造一种既高于传统汇编,又低于高级语言的中间表示。这种设计定位使得编译器的前端能够获得充分的灵活性和控制力,同时后端能够有效运用优化技术提升代码质量。相比传统C代码繁复的功能,实现C-的简洁和针对性更强,能便于编译器开发者集中处理寄存器配置和机器指令的生成,而无需依赖完整的高级语言运行环境。C-语言的特点之一是对寄存器和内存直接操作的支持,极大增强了对目标硬件的适配能力。

开发者可以明确指定数据存储位置,控制数据传输方式,进而提高效率。同时,C-保留了表达复杂控制流和算术运算的能力,保证了表达力与可控性之间的良好平衡。该设计使得编译器后端可以针对不同的硬件架构进行定制优化,而无须重新开发复杂的寄存器分配和指令调度策略。另一方面,C-语言避免了传统C语言一些设计上的复杂和限制,例如不必处理复杂的类型系统、库依赖和运行时行为等问题。这样不仅降低了编译器后端的实现难度,也使跨平台移植变得更加便捷和高效。C-的设计理念与早期提出的UNCOL(Universal Computer Oriented Language,通用计算机目标语言)有相似之处,二者都试图构建一种可以兼容多种硬件的通用中间语言。

不过,UNCOL受限于当时硬件和软件环境的局限,未能形成实际应用体系。而C-则结合了90年代计算机体系结构的发展和编译器需求的新趋势,提供了更切实际且操作性强的解决方案。借助C-语言,编译器开发者能够减少重复构建底层机械优化环节的工作量,将更多精力集中于前端语言的语义分析和高级优化上。同时,利用C-的高效表示,也容易实现跨平台的代码生成,使得同一语言的编译器能够支持广泛的处理器架构,极大提升编译器的复用性和维护效率。C-语言在实现现代函数式编程语言和其他高级语言的编译过程中发挥了重要作用。许多编译器采用C-作为中间表达,借助其可移植性和清晰的表示形式,显著优化了目标代码的质量。

此外,C-模型也为后续的中间语言设计提供了宝贵的参考经验,影响了LLVM IR等现代中间表示的发展方向。展望未来,随着计算机体系结构更加多样化和复杂化,对编译器中间语言的需求将继续提高。C-语言的设计思想提醒我们,在追求语言抽象和机器底层控制之间找到合理平衡是实现高效跨平台编译的关键。同时,新兴领域如量子计算、异构计算系统以及人工智能加速硬件等,也对灵活且具有表达力的中间表示提出了新的挑战和机遇。总结来看,C-作为一种便携式汇编语言的创新尝试,为编译技术的发展注入了新的活力。它不仅解决了传统C语言作为编译目标的诸多不足,还通过一种兼顾高效与可控的设计方案,推动了编译器架构的进步。

对于任何致力于跨平台软件开发和编译器优化的技术人员而言,理解和应用C-的理念都具有重要的现实意义和长远价值。随着技术的持续演进,C-的精神和方法无疑将在更多新兴计算场景中焕发出新的生命力。