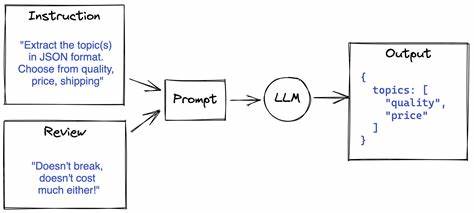

在人工智能迅速发展的今天,大型语言模型(LLMs)如ChatGPT和Claude正逐渐成为内容创作的重要辅助工具。然而,围绕这些工具的争议和质疑也不少。很多人认为它们只是简单地替代人类写作,生成陈词滥调且缺乏个性的内容,甚至带有抄袭和虚假信息的风险。实际上,要想在写作中充分发挥大型语言模型的价值,需要采用一种全新的思维模式和协作方式。 首先,理解大型语言模型并非单纯的“工作替代品”这一点至关重要。它们并不能完美复制复杂的人类思维和表达,而更适合用来辅助思考,激发灵感,甚至作为“思维伙伴”与人类作者进行反复迭代,共同打造作品。

与其让模型直接替你完成写作任务,不如把它看作能够提出建议、发问并协助理清思路的帮手,这样才能保持创作的主动权和个性化。 我发现最有效的技巧之一是所谓的“共享语境构建”。与其一开始就让模型直接输出成品,不如通过对话的方式与模型探讨主题,邀请它提出问题、给出建议,逐步发展和完善创意。这样做有助于发现内心尚未明确的观点和目标,因为人类在与他人交流时思考能力会更容易激发和展开。模型的问题能够让你重新审视自己的想法,提高表达的清晰度。 大型语言模型天性是倾向于迅速给出内容草稿,但往往这些初步内容与最终目标相距甚远,难以直接评鉴。

处理这一问题的方式是适时将对话引回探索状态,避免模糊、片面的早期产出占据主导。如果模型开始急于创建文本,可以礼貌地承认它的贡献,但鼓励它持续提问和建议,从而深化思考的层次。 在模型提出的各种想法中,我会主动反馈认可那些符合我意图的建议,并在进入写作阶段时要求模型结合这些获得认可的观点。这样能够有效防止模型在草稿中加入不相关或不符合作者风格的内容,实现更好的协同创作效果。 通过这种互动过程,写作者更容易进入“心流”状态。心流是一种高度专注且创造力迸发的精神境界,是高效和高质量写作的关键动力。

当遇到写作阻碍或者难以聚焦时,打开一个对话窗口,随意“倾吐”脑海中的想法,不用担心逻辑和结构,利用语音转文字功能可以更顺畅地表达。这样可以迅速激活思维,打破拖延,开启创作的节奏。 值得注意的是,初期设定的写作目标往往会随着深入探讨逐渐演变。透过模型的提问与反馈,作者可能发现更为核心或有趣的视角,从而调整写作方向,这正是延迟进入草稿阶段的好处。直接写草稿通常意味着开始编辑和修正,容易打断思考流畅性。而在持续探索模式中,能够更好地理清思路,保证内容的深度和质量。

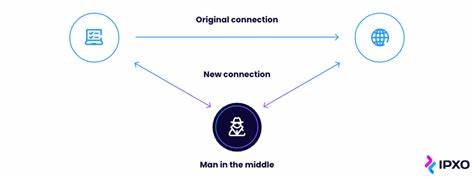

当感觉对话渐渐难以产生新的思路,或是问题已不再引导向期望的写作方向时,就是从探索过渡到撰写草稿的信号。此时,整个交流过程中归纳出的重点内容和被认可的观点将成为创作的基石。 保持个人写作风格同时避免“ChatGPT气味”是很多用户关心的难题。大型语言模型的生成内容往往具有通用性和模板化的特征,表现为过于谨慎、结构化痕迹明显、语言单调。这种“气味”会削弱文本的独特性和吸引力。解决之道是明确告诉模型使用作者的语言和表达方式,尽量沿用原文表述,减少不必要的格式化过度。

这样能够获得更贴近自己风格的基础草稿,且保留足够空间供后续加工润色。 总的来说,充分挖掘大型语言模型价值的关键是把它视为思维协作者,而非简单的内容生成机器。通过反复问答、共享语境的方式,激发和厘清自己的写作思路,结合对模型建议的认可和筛选,最终实现个性化且高效的创作流程。 人工智能带来的写作革命潜力巨大,不同用户能够根据自身需求和风格找到契合自己的使用方法。最重要的是保持开放心态,认真学习和摸索那些能够真正提升创作效率和质量的“心智工具”。只要用对了方法,LLMs将不仅帮助你完成写作,还能成为陪伴你思考、提升表达的宝贵伙伴。

未来的写作,不仅靠个人灵感,更融合人与智能的智慧共创,呈现出更丰富、更具深度的作品。