边界网关协议(BGP)作为互联网的核心路由协议,承担着网络之间路径选择和数据传输的重任。由于其重要性,BGP一直以来都是网络安全领域的重点监管对象。然而,伴随着互联网的发展, BGP协议的固有缺陷逐渐显现,成为攻击者实施针对用户隐私及安全的利器。近年来,科学研究和实际案例证明,恶意行为者利用BGP攻击不仅可以干扰网络通信,还能够通过路径篡改或流量劫持技术,揭露用户真实身份,具有极高的隐私泄露风险。 传统观念中,BGP攻击的危害多被认为限于大型网络间路由紊乱,影响整个互联网的稳定性。实际上,这类攻击的影响远超网络层面,深刻危及用户层面的隐私安全。

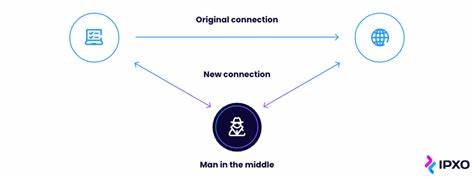

攻击者通过恶意的路由公告,可以将原本去往某地的数据流量诱导至控制节点中,从而实现流量监控、信息截取或伪装传输路径。这意味着用户的网上身份和通信内容不再安全,甚至可能被定位或追踪。 具体来说,BGP劫持攻击常见手段包含路由劫持和路径泄露。攻击者宣称自己拥有特定网络的路由权,从而使数据优先经过攻击者设备。在攻击成功的场景下,攻击者能够全面获取网络包的元数据,甚至在部分情况下读取加密传输中的弱点,间接还原用户活动轨迹。因而即便使用VPN等隐私保护工具,仍有可能被BGP攻击绕过保护屏障。

此外,基于BGP漏洞的攻击还催生了“去匿名化”攻击。例如,恶意实体通过诱捕流量往攻击路径重定向,结合其他情报源,比如设备指纹和时间模式,综合分析用户的网络行为,最终实现身份解密。这种攻击拓宽了以往定位技术的边界,使以为匿名的用户数据面临被“不留痕迹”偷窥的现实威胁。 对于普通互联网用户而言,防范BGP攻击并非易事。由于BGP协议设计本身缺少有效的验证机制,任何自治系统均可发布路由信息,欺骗网络其他部分。此外,许多运营商和网络服务供应商的防护措施不够完善,尚未彻底部署如RPKI等安全增强技术。

用户在使用网络时,很难察觉是否正在成为BGP攻击的受害者,缺乏足够的透明度和警示机制。 另一方面,企业和大型机构面对这类威胁更应积极采取防护措施。首先,加强BGP路由通告的验证和审计,避免接受不可信的路由信息是基本要求。其次,利用多路径冗余设计可以减少单点故障和劫持风险。部署DNSSEC、TLS以及加密隧道等技术辅助保护网络流量的可信性和完整性,也是不容忽视的防护层面。此外,定期关注并响应安全漏洞报告,快速修补网络设备配置错误,建立起自动化的监测预警机制,将极大提升抗御BGP攻击的能力。

针对政府和监管机构,则需要通过政策法规和技术标准推动BGP安全架构的完善。推动RPKI和BGPsec等认证技术的普及应用,鼓励运营商间加强协作,快速识别并阻断可疑路由公告,是保障国家及全球网络安全的重要基石。随着全球数字经济的深化,BGP攻击威胁随需提升,建立健全的区域与国际合作机制,无疑将进一步提升生命周期内的应对效率。 科技企业也在积极投入相关研究,研发创新防御技术。例如基于机器学习的异常路由检测,能够及时发现异常路由模式并触发对路由策略的调整。与此同时,信息共享平台促使企业间分享威胁情报和防御经验,增强整体网络安全生态的韧性。

从底层协议到应用层的多维度联防,也为缓解BGP攻击带来新的思路。 综上所述,BGP攻击不仅是网络稳定性的威胁,更直接影响到个人隐私和数据安全。随着加密技术和匿名工具的普及,用户信赖的网络环境面临空前考验。网络安全人员需要深入理解BGP攻击机制,不断完善防护策略和技术手段。普通用户亦应保持警惕,选择可信的网络服务供应商,并关注相关安全动态。通过多方协作和持续创新,方能逐步提升互联网的安全防护水平,让BGP协议在全球信息流转中发挥应有的保障作用,守护用户的网络隐私和安全。

。