在当今数字科技飞速发展的时代,人工智能(AI)已经逐渐渗透进我们生活的方方面面。为了让青少年能够更好地理解这一复杂且变化迅速的领域,德国著名的儿童教育节目《与老鼠一起学》(Sendung mit der Maus)以深入浅出的方式,将人工智能及大型语言模型(LLM)的原理和应用介绍给孩子们。该节目不仅通过寓教于乐的内容激发孩子们的好奇心和学习兴趣,还巧妙地解释了人工智能的本质及其在日常生活中的实际运用。节目中通过动画、互动游戏和生动的故事,揭示了AI如何“学习”以及它在语言生成、图像识别和音乐创作中的表现。 《与老鼠一起学》节目中,人工智能首先被形象地比喻为一个庞大的信息网络——如同一个由无数节点和连接组成的巨大网状结构,每个节点代表一个信息点或知识碎片。通过这种极具画面感的比喻,孩子们能够直观地感受到人工智能是怎样从海量数据中建立联系,进而“理解”世界。

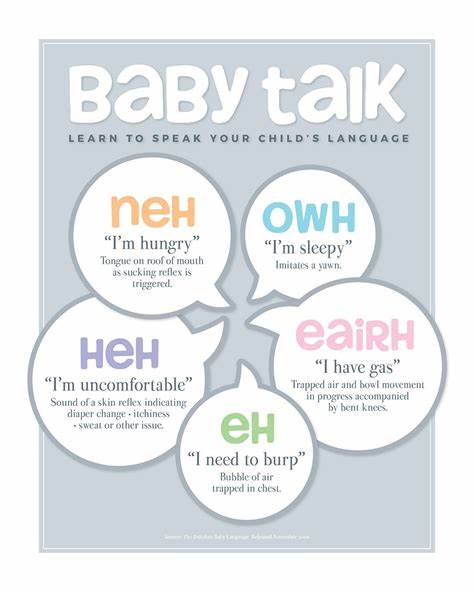

节目特别强调,AI能够承担许多传统上由人类完成的任务,例如自动驾驶、跨语言翻译、演讲制作甚至是漫画设计,而这些任务的完成速度远超人类。 节目中特别通过讲述AI写作童话故事的过程,引导孩子们思考AI如何学习语言和文字。以著名童话《小红帽》为例,节目主持人Ralph引导观众猜测故事中“祖母”一词出现的频率,通过这种有趣的互动,展示了AI如何分析文本,理解词语频率与语言模式,并在此基础上生成新的故事内容。此过程中的“模式识别”是人工智能核心的学习方法,AI通过大量数据寻找规律,从而获得生成文本的能力。这段内容不仅提高了孩子们对语言结构的认识,也让他们懂得了AI并非凭空“创造”,而是基于已有信息进行模仿和创新。 除了文本处理,节目还介绍了AI在视觉识别领域的应用。

通过向孩子们展示AI如何通过大量图片学习辨别物体,比如区分电视中的卡通老鼠和大象,形象地诠释了计算机视觉的工作原理。节目用“棕色耳朵和胡须是老鼠,蓝色耳朵和长鼻子是大象”的简单规则,帮助孩子们理解AI通过提取特征和归纳规律来分类图像。更重要的是,节目也坦诚AI在学习初期可能出错,但通过人类教师的指导、纠正和反馈,AI逐渐提高识别准确率,这一过程近似于学校教育中的考试和批改,极大地降低了AI学习的抽象门槛。 在互动环节中,节目不仅让孩子们观看和理解AI的工作机制,还邀请他们亲自参与训练AI。例如,孩子们可以在线玩“色彩和形状识别”的小游戏,体验数据标注和反馈调整的过程,这种实践教学大大提升了孩子们对AI的感性认识和学习积极性。与此同时,节目也提醒青少年,虽然人工智能知识丰富且强大,但它毕竟是由人类开发的程序,具有局限性,不应盲目依赖,尤其是在诸如写作作业、解决复杂问题时,要保持怀疑和批判的态度。

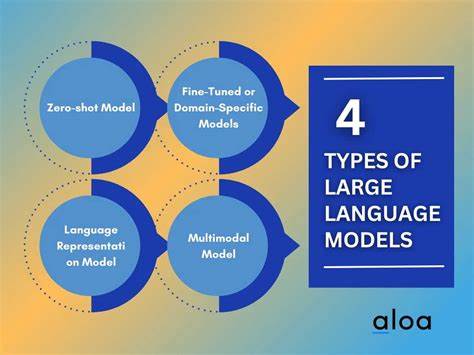

此外,《与老鼠一起学》特别聚焦了大型语言模型(LLM)在人工智能中的应用。节目通过通俗的语言解释了“提示”(Prompting)的概念,即用户向AI提出指令,让其输出相应的文字、图片或声音内容。节目形象描绘了这一环节是人与机器之间有效沟通的桥梁。孩子们了解到,当人们通过不断调整提示词,AI才能生成更贴合需求的回答或创作,从而理解与高效利用大型语言模型的重要性。节目还以“KI-Mäleon”一首由不同AI程序共同创作的歌曲作为示例,展示了现代AI不仅能生成文字,还可以创作音乐和视频,表现了技术的多样性。 节目同时没有回避人工智能带来的挑战,特别强调AI背后庞大数据中心的能源消耗和环境影响。

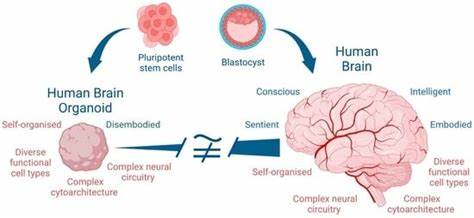

孩子们了解到,每一次AI运算都需要消耗电力和冷却用水,这促使人们更加关注可持续发展的技术设计。通过这种科学与社会责任结合的视角,节目培养了青少年的环境意识和未来科技伦理观。 面对很多小观众可能产生的疑问——AI会不会成为人类的好朋友?节目通过采访和实地观察指出,虽然AI程序永远不知疲倦,也能随时陪伴,但它毕竟没有情感和自主意识,不能代替真正的友情。通过这种真诚的表达,节目在激发儿童对 AI 的兴趣同时,还强调了人与人之间情感交流的重要性。 总结来看,《与老鼠一起学》利用其深厚的教育资源和丰富的表现形式,成功地将人工智能和大型语言模型这样复杂的科技知识以儿童易懂的语言和趣味化内容呈现给广大青少年,使他们不仅知晓技术背后的科学原理,也掌握了理性使用AI的基本原则。未来,随着科技不断进步,培养孩子们的科技素养和批判思维愈发重要,而这样寓教于乐的节目无疑成为链接科技前沿与儿童教育的重要桥梁。

对于热爱科技、对未来充满好奇的青少年来说,《与老鼠一起学》所打造的人工智能专题无疑是开启智能时代大门的最佳启蒙。