冠状动脉粥样硬化是一种渐进性的血管疾病,通常在没有明显症状的情况下悄然发展,被视为一种“无声杀手”。它是导致心脏病和心肌梗死的主要原因之一,也是全球范围内心血管疾病死亡的首要病因。尽管危险巨大,但随着现代医学的进步,我们已经拥有了多种有效的检测和干预方法,能够帮助人们识别风险、采取措施、阻断疾病进程,从而挽救无数生命。 冠状动脉粥样硬化的发生机制主要与血液中的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)密切相关。低密度脂蛋白携带胆固醇穿透冠状动脉壁,积聚形成动脉粥样斑块,这些斑块随着时间推移会导致血管狭窄甚至堵塞,进而引发心脏缺血或心肌梗死。近年来研究进一步指出,载脂蛋白B(apoB)水平比传统的LDL-C更能准确反映动脉粥样硬化的风险,因为每个apoB分子对应一个致病颗粒,其数量与斑块形成的危险性直接相关。

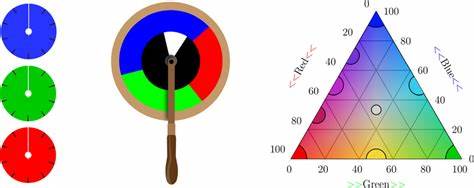

尽管冠状动脉粥样硬化的严重性不言而喻,但令人惊讶的是,许多被归为“低风险”的人群中,其发病率仍然高达三分之一以上。研究证实,即使是没有临床症状、血压正常且无糖尿病等传统风险因素的成年人,也可能已经存在被检测工具揭示的早期斑块。这种现象表明,仅靠传统风险评估远不足以准确判断个人的心血管健康状态,必须结合更精细的生物标志物和影像学检测手段进行全面评估。 现代影像技术如冠状动脉钙化评分(CAC)和冠状动脉计算机断层扫描血管造影(CCTA)已经成为检测无症状冠状动脉粥样硬化的重要工具。CAC评分通过量化冠状动脉内钙化面积,评估动脉粥样硬化进展的程度。相比之下,CCTA能够显示斑块的形态及血管狭窄的具体程度,帮助医生判断病变的危险性。

这些技术的广泛应用使得早期发现和风险分层成为可能,为个体化预防治疗奠定基础。 防控冠状动脉粥样硬化的核心措施之一是降低血液中致病性脂蛋白的含量。临床上,降脂药物如他汀类药物和PCSK9抑制剂已经被证明能够显著减少血液中LDL-C和apoB含量,阻断斑块继续增长甚至促进斑块稳定。大量临床试验表明,合理使用这些药物,配合健康的生活方式,可以显著降低心肌梗死、中风及心脏相关死亡的风险。 然而,尽管有这些有效的干预手段,冠状动脉粥样硬化仍然是许多国家头号的死亡原因,背后的一个重要原因是大多数患者并不知晓自己患病。这种疾病隐匿进展,缺乏明显的不适警示,导致患者忽视体检和血脂管理,医生也往往低估了年轻或无症状人群的心脏风险。

强化筛查意识、普及冠心病早期检测技术显得尤为关键。 除药物治疗外,生活方式调整对预防和延缓冠状动脉粥样硬化同样不可或缺。合理饮食,限制饱和脂肪和反式脂肪酸摄入,增加蔬菜水果及全谷物的比例,有助于改善血脂谱。规律运动尤其是中低强度有氧运动如“区2训练”,能够提升心肺功能、促进脂质代谢。同时,戒烟、控制体重、调节血压和血糖,也是降低心血管风险的重要手段。 心态健康与压力管理也被发现影响冠状动脉疾病的发生。

长期慢性压力、抑郁和焦虑均被证实可通过激活体内炎症反应及激素紊乱来加速动脉粥样硬化的进展。正念冥想、心理咨询等方法在整体健康管理中逐渐受到重视。 新兴的医学概念如“医学3.0”强调预防为主和健康寿命的延长,推崇个体风险精准评估和早期干预,正符合冠状动脉粥样硬化的防控需求。基于这一理念的专业医疗实践正在逐步普及,为疾病早发现、早诊断、早治疗提供科学支持,赋能患者掌握自己的健康。 对于普通大众而言,了解自身心血管风险,定期进行血脂和体检检查,积极主动咨询专业医疗建议至关重要。当前的研究表明,即使是所谓的低风险人群,也可能潜藏早期冠状动脉粥样硬化,接受CAC和CCTA等影像学检查,结合血液中的apoB水平检测,可以帮助更准确判断真正的心脏健康状态。

总结来看,冠状动脉粥样硬化作为无声的生命杀手,的确存在严重威胁,但现代医学为我们提供了强大的工具和方法来应对它。从精准的风险评估、先进的检测手段,到科学的药物干预及健康生活方式,多管齐下能够有效阻断疾病进展,显著降低心血管事件发生率。更重要的是,公众和医疗专业人士应共同提高警觉,积极进行早期筛查和治疗,转换“被动应对”为“主动防御”,才能真正打赢这场与心脏疾病的持久战。 未来,随着科学技术的不断发展,冠状动脉粥样硬化的诊疗手段将更加精准和个性化。基因检测、人工智能辅助影像分析、创新药物研发等前沿技术应用前景广阔,为实现更广泛的疾病预防和管理带来希望。心血管健康关乎生命和生活质量,唯有全民共识与科学实践相结合,方能让“无声杀手”失去威胁,迎来更长久、更健康的生命旅程。

。