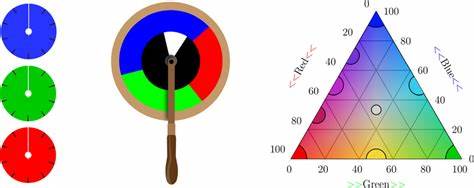

色彩是人类感知世界的重要方式之一,我们每天所见的丰富色彩背后蕴藏着复杂而神奇的科学原理。现代显示器和打印技术依赖于一种基础的色彩模型,即用红、绿、蓝三种颜色的光来重现几乎所有可见颜色。这种只需三色就能创造无数色彩的现象,源自于19世纪早期关于视觉感知机制的深刻洞察。今天,我们深入探讨苏格兰科学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)于1860年进行的开创性色彩实验,了解他如何创造性的设置实验工具,探究并证明了三色理论的科学依据,最终推动了色彩科学的发展。麦克斯韦的实验与更广为人知的杨-赫姆霍兹三色理论密不可分,但其细致的实验设计和创新方法赋予该理论更坚实的实验支撑。麦克斯韦的名字同样不可忽视,他以实际操作和精准测量将理论推向了新的高度。

麦克斯韦构造了一个特别的仪器,这个装置大约长6英尺、宽3英尺,内部包含了镜子、棱镜和透镜,并设有观察孔。通过这个装置,观察者可以从特定角度看见色彩的分布。装置一侧采用棱镜将白光折射成连续的光谱,另一端则通过调整狭缝的位置,只允许特定波长的光线通行。通过改变狭缝的宽度,可以调节对应颜色光的强度。这样,麦克斯韦可以精确控制组合不同单色光,以实现对目标颜色的匹配。在实验中,观察者一边看到通过三色光狭缝产生的混合色,一边看到目标颜色的白光。

任务是调节三种光的强度,直到两边颜色无法区分。麦克斯韦主要选用波长分别约为620纳米(红色)、515纳米(绿色)和445纳米(蓝色)的三种单色光。通过不断调整和替换其中一种颜色的波长,比如用475纳米的绿蓝色代替原先445纳米的蓝色,或是将红色由620纳米替换为595纳米的橙色,麦克斯韦反复验证了通过不同的三个光源组合,同样可以调配出目标白色光。这个过程极好地印证了人眼对颜色的三原色敏感性原理。实验结果显示,不同的三原色组合虽然波长选择不同,但依然可以通过适当的调整保持颜色的匹配。这与现代色彩科学中“色觉三色性”的理论高度契合,即人类视网膜中主要存在三种类型的感光细胞,分别对长、中、短波长光敏感。

麦克斯韦不仅通过实验证明了三色光的加法混色法可以重现多种颜色,还提出了数学模型,将不同颜色光的强度表示为线性组合。这种数学表示为后来的国际照明委员会(CIE)1931年建立的色度学标准奠定了统计基础。事实上,麦克斯韦本人并无高精度仪器,他通过巧妙设计,将简单物理工具和细致观察巧妙结合,在当时条件有限的背景下取得了惊人效果。通过他的研究,人们得以从科学角度理解人类视觉中色觉的机制,不再依赖于主观感受或模糊假设。现代的数码显示技术,包括电视、电脑显示器以及手机屏幕,都基于这套三色原理。红、绿、蓝三原色通过调节亮度结合,可以表现出数百万种色彩,使视觉体验丰富多彩。

麦克斯韦的实验不仅仅在科学史上具有里程碑意义,它也启发了后续的视觉科学家与工程师,推动色彩测量技术和标准的不断进步。值得注意的是,尽管麦克斯韦的实验具有划时代的意义,但模拟和重构他的实验仍面临一定困难。部分实验色彩波长超出现代显示设备的色域范围。此外,实验中的光与棱镜的交互作用也不完全按照物理光学模拟,而是通过近似算法进行视觉呈现。尽管如此,这些实验模拟为现代学习者提供了直观理解三色原理的窗口。从教学角度看,麦克斯韦色彩实验不仅仅是光谱色彩的展示,更是科学实验设计和视觉心理学的精彩案例。

它结合了物理学、数学与视觉感知学,是跨学科研究的典范。展望未来,随着光学仪器的提升和计算机图形学的发展,我们能够更精准地捕捉和再现颜色的完整谱系。但三色理论的基础地位并未改变,麦克斯韦的贡献依然被视为色彩科学的基石。此实验展示了科学思维的力量:简单的实验设计加上严谨的观察即能揭示宇宙的深层规律。同时它也反映了色彩在人类文化、科学以及艺术中的核心地位。综上所述,麦克斯韦1860年色彩实验不仅确立了三色理论的科学基础,也为现代色彩技术的发展开辟了道路。

理解这一实验有助于我们深化对视觉体验的认知,更好地运用色彩科学于数字艺术、设计乃至视觉技术创新中。希望更多人借助于现代工具重新探索这段科学史,感受科学与色彩交织的奇妙魅力。