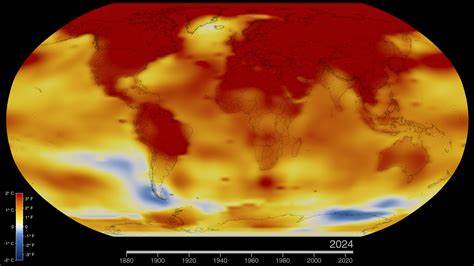

随着人工智能技术的迅猛发展,“奇点”(Singularity)这一概念逐渐成为科技界和大众关注的焦点。所谓奇点,指的是人工智能达到或超越人类智能的那一瞬间,随后发生指数级、不可逆转的科技爆炸,并彻底改变人类社会的面貌。然而,从多个角度来看,这一宏伟设想背后并非如部分观点所描述的那般迅速和不可阻挡。各种经济、社会、技术以及文化因素共同形成了对奇点进程的“刹车”,让超强人工智能的出现与影响呈现出更加缓慢和复杂的发展轨迹。深入理解这些阻碍因素对于我们合理预期未来人工智能的发展节奏,制定科学合理的政策和战略具有重要意义。奇点是否真的会在短期内到来,目前学术界和产业界仍存在较大分歧。

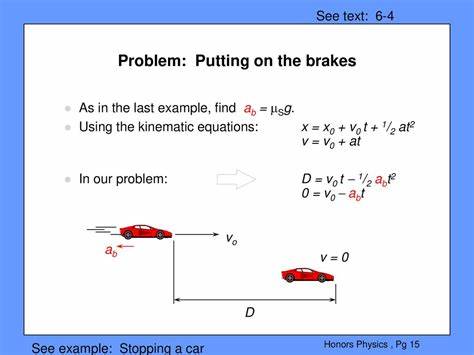

支持奇点迅速降临的观点往往基于计算能力的指数增长、机器递归自我提升的假设以及技术爆炸的设想;而更多经济学家、社会学家和哲学家则对此抱有怀疑,认为现实中的经济制度、组织结构、政策监管以及人类社会自身的复杂性会显著延缓AI的变革步伐。历史上重大的技术革命都经历了漫长的过渡与适应期。以电气化为例,虽然电力技术在19世纪末发明和初步推广,但直到20世纪二三十年代电力才真正大规模显著提高工厂的生产效率。原因在于传统工厂设计并未即时调整为适应分散的电力供应,只有在配合流水线与组织重组后,电力的优势才最终得以发挥。类似情况亦在蒸汽机、内燃机、个人计算机及互联网等技术演进过程中反复上演。每次新技术的整合都伴随着制度创新、基础设施建设、文化认知调整及技能培训等非技术壁垒,这些障碍常常被对奇点概念过于乐观的观点所忽略。

对于人工智能而言,达到通用人工智能(AGI)即人类级智能或近似水平,并不意味着随即实现超级人工智能(Superintelligent AI)的质变飞跃。专家们指出,AGI的实现是极其复杂的技术挑战,其后续要经过漫长时间的优化改进、能效改良、认知框架创新以及与人类社会的融合。而超级智能若想真正造福社会,还必须获得企业资金投入、法律合规许可、社会认可以及用户信任等多重支持。经济学角度尤其强调,技术进步不等同资本生产率立即提升。企业引入新技术常遇到“生产率悖论”——尽管投入高昂,短期内生产效率反而停滞甚至下降。这是由于组织文化、激励机制、员工技能以及流程重塑并未同步跟上技术演变。

协作难度、部门壁垒以及既得利益集团的阻挠都会拖累技术实际执行效果。人们不能简单地依赖技术指数增长曲线预测经济快速跃升,而忽略社会经济网络的复杂运作和适应性。心理和文化因素同样关键。部分群体对AI未来过于悲观,甚至引发了焦虑行为,如提前消费积蓄或推迟生育,反映了对技术变革的心理承受力与认知调适仍需提升。相反,另有专家则倡导“积极前瞻”的态度,强调技术应用中应充分利用理性规划与风险管理,逐步释放人工智能的潜力。回顾奇点概念的最初提出者,如Vernor Vinge设想超级智能会迅速涌现并彻底重塑世界,然而学者Max More等人的批判指出,这种模型忽视了技术变革过程中的连续性与渐进性。

即使超级智能出现,也需要与人类、企业和其他技术系统协同运作,单个智能体无法单独推动全球性急剧转变。Ray Kurzweil在其理论时间线中为AGI和奇点之间预留了十几年的过渡期,强调硬件基础设施成熟、脑机接口技术普及及社会规制演变都需要时间。这种渐进式视角更符合历史技术变革的演进规律。并且,实际运作中超高速智能的优势也会受到思考链条长度、实验验证速度、想象力限制以及与物理世界交互速率等“粘性”因素的制约。任何非线性、指数式的突变都将被现实社会的制度和物理约束缓冲、削弱,演变成多个阶段的“科技浪潮”而非一蹴而就的“爆炸”。当前的大规模语言模型(如GPT系列)已经展现出在编码、写作等领域的显著提升,但其通用性和认知延展性仍有限,说明技术突破需要更复杂的软硬件协同创新。

未来人工智能的经济增长率与生产力改进将呈现波动、分阶段且不连续的特点。经济学家Robin Hanson和Eliezer Yudkowsky等人虽就“智能爆炸”模型进行了深入辩论,但都认识到市场结构、监管环境和人类认知习惯等因素会对其节奏产生重要影响。总结来看,奇点的设想虽提供了富有想象力的未来蓝图,但其实际实现更可能经历漫长的技术积累、制度适应、文化整合过程。社会各界应摒弃“到来即刻颠覆”的预期,理性看待智能化发展进程,科学规划应对策略。关注技术与经济社会机制的深度融合,有助于促进人工智能的健康稳健发展,实现技术进步与人类福祉的和谐共赢。未来,我们或许会见证超级智能的诞生,但这场变革不会如同神话般在一瞬间颠覆世界,而将是一场缓慢而曲折的科技与社会进化交织的长跑。

只有用发展经济学的视角结合系统科学的方法,尊重技术部署的现实复杂性,我们才能真正掌握走向人工智能新时代的主动权。