近年来,全球气温持续上升,全球变暖已成为科学界和社会公众最为关注的环境议题之一。自2010年以来,地表温度的升温速度明显加快,引发了科学家对各种气候影响因素的深入研究。东亚地区,尤其是中国,在过去十余年里通过坚决的空气质量治理政策,显著减少了工业及交通领域的气溶胶排放,特别是二氧化硫(SO2)等硫酸盐前体气体的排量。虽然这对改善区域空气质量和健康状况产生了巨大积极意义,但最新研究表明,这种气溶胶排放的清理行动可能在全球尺度上部分“揭示”了被气溶胶遮蔽的温室气体效应,进而加速了全球变暖进程。东亚气溶胶排放减少与全球变暖的相互关系,已经成为气候科学领域的重要研究方向。 气溶胶作为大气中的微小颗粒物,通过吸收和散射太阳辐射,能直接影响地球的辐射平衡。

此外,气溶胶与云层相互作用,改变云的反射率和寿命,从而间接调节气候系统。在工业化进程中,人类活动大量排放硫氧化物等前体气体,导致大气中硫酸盐气溶胶浓度上升,这些气溶胶显著增强了大气层的“白色遮阳”效应,降低了太阳辐射到达地表的能量。东亚,作为历史上气溶胶排放最为集中的区域之一,其政策调整对全球气溶胶局势产生了广泛影响。 通过协调多种地球系统模型(Earth System Models,简称ESMs)的模拟与大量观测数据对比,研究团队深入分析了东亚气溶胶排放锐减对全球能源平衡和温度变化的影响。最新模型集成结果显示,自2010年以来,东亚地区硫酸盐气溶胶排放量下降了约75%,相当于每年减少二十万吨二氧化硫排放,这种大规模排放减少导致大气中气溶胶光学厚度有显著下降,进而减少了对太阳辐射的遮蔽效应。与此同时,地表接受的太阳能量增加,使得全球平均地表温度在2035年至2049年模拟期内上升了约0.07摄氏度。

这种温度升高虽看似微小,但与全球变暖加速的观察趋势高度吻合,甚至可能是导致加速的重要驱动之一。 从空间分布上看,该升温效应不仅集中在东亚排放减少地区,还显著影响到北太平洋区域。模型结果表明,东亚排放减少引发的气溶胶变化对北太平洋低云系统造成影响,导致该区域辐射平衡发生变化,进一步放大了表面温度的升高。北美部分地区尤其是在冬季,也观测到了显著的增温现象,这与东亚气溶胶对远程气候的跨大气输送及遥相关效应密切相关。 该研究强调了气溶胶对气候系统的复杂作用机制。气溶胶不仅直接阻挡阳光,还通过影响云的性质和覆盖度发挥作用。

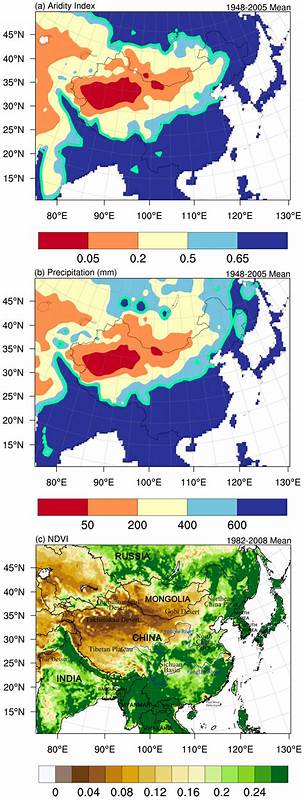

模型中清晰显示,随着东亚排放减少,云的反照率降低,低云覆盖减少,净辐射进入地表的量增加,导致更多的热量被地表吸收,促进气温上升。同时,这也解释为什么该效应在具有大量低云的北太平洋地区表现尤为突出。此外,气溶胶清理减少了大气中的颗粒物数量,可能改变了降水模式,引发区域水循环变化,进一步影响气候系统的反馈机制。 在全球尺度上,研究借助卫星观测的气溶胶光学厚度(Aerosol Optical Depth, AOD)数据,例如MODIS传感器提供的资料,验证了模型的准确性。观测数据显示,东亚地区AOD在过去十年出现明显下降趋势,尤其是在中国东部和北部城市群周边地区一致。这与排放数据和模型模拟的变化趋势保持统一,增强了对气溶胶清理与气候响应之间联系的信心。

一方面,控制气溶胶排放对于缓解当地空气污染、改善公共健康具有不可替代的重大意义。直观的好处包括减少呼吸系统疾病,降低死亡率,提高生活质量。然而,另一方面,大气气溶胶的“光学遮阳”效应在一定程度上抑制了人为温室气体导致的地表增温。气溶胶排放减少后,继而导致更多太阳辐射到达地表,快速提升了近地面温度,这种“负面反弹”效应被称为“全球变暖的非意图性加速”。 近期的卫星和能量平衡观测,例如CERES(云和地球辐射能量系统)提供的地球辐射平衡数据,也显示出与模型预测一致的北太平洋至东亚区域辐射入射量上升趋势。这一地区的净辐射不平衡增加,意味着更多能量被系统吸收,支持了气溶胶排放削减与全球变暖加速之间的间接联系。

此外,通过将现代再分析产品(如ERA5)与卫星数据进行对比,又进一步锁定了这一变化的空间与时间特征。 在考虑其他因素时,研究指出近十年来全球甲烷(CH4)浓度的加速增长也在一定程度上推动了气候变暖,但其贡献相较于东亚气溶胶排放减少的气候影响仍不可同日而语。有关国际航运业2020年后二氧化硫排放的大幅减少,尽管可能会带来一定的气候影响,但时间窗口尚短,对于2010年以来整体变暖趋势的贡献有限。此外,2000年代以来全球其他地区的气溶胶排放策略并未出现类似东亚这样的剧烈转变,这使得东亚地区的气溶胶变化在全球气候信号中尤为突出。 这项研究成果提示我们,未来全球气溶胶排放的进一步减少,尤其是在人口密集、工业发达区域,可能会继续揭示温室气体的效应,带来更多全球变暖的负面影响。尽管如此,东亚地区的气溶胶排放自2010年以来已经大幅降低,且未来预计减少空间有限,象征着该地区对未来气候变化的直接调控能力可能逐渐减弱。

而全球其他地区的排放减少与治理状况,以及温室气体排放的未来路径将成为全球气候变暖能否得到有效控制的关键因素。 因此,气候政策制定不仅要关注温室气体排放,也需深入理解与管理气溶胶和其他短寿命气候污染物。综合考虑气溶胶清理的气候反馈,有助于制定更为细致和科学的减排策略。适当地权衡短期内气溶胶排放减少带来的空气质量改善与长期可能加剧气候变暖的风险,是环境与气候治理中的重要挑战。 东亚气溶胶排放量的持续减少,既是环境治理的重大成就,也是全球气候系统复杂互动的生动体现。通过采用多模型组合模拟与观测数据相结合的方法,科学界已揭示了气溶胶清理与全球气候加速变暖之间的重要关联,强调了跨区域环境政策对全球气候变化的深远影响。

未来科研需继续聚焦气溶胶与气候之间的反馈机制,提升模拟精度和观测能力,支持全球气候治理与可持续发展目标的实现。