在现代社会中,当人们提及“成瘾”时,往往首先想到的是酒精、烟草、毒品等物质依赖。但最新的神经科学研究表明,真正的致命“成瘾”并非来源于物质,而是源于一种更为深刻、更为危险的心理状态——复仇欲望。这种对伤害他人的强烈渴望,激活了大脑中与毒品成瘾极为相似的神经回路,其带来的危害甚至可能比药物成瘾更为广泛和深远。复仇,这种古老且普遍存在于人类文化中的情绪,竟然像一种“脑内毒品”一样,使人难以自拔,推动着无数的暴力事件和社会冲突持续发生。 复仇欲望的形成与人类进化息息相关。在我们的祖先生活的环境中,遭受伤害或背叛往往意味着生存威胁。

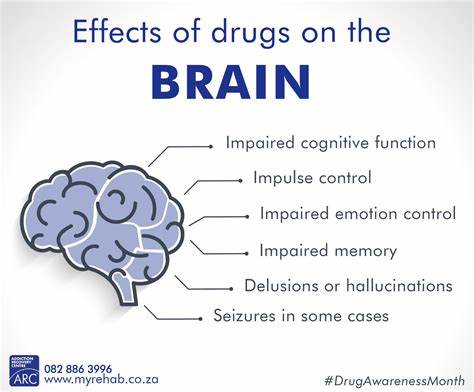

怀有复仇心,回击伤害者,不仅保护了自身利益,还通过威慑潜在的侵害者,提升了群体的整体安全感和稳定性。因此,从进化的角度来看,复仇欲望是一种适应性强的心理机制,帮助我们获得心理平衡和社会正义的满足感。然而,在现代社会,这种本能却往往被扭曲和放大,成为导致严重人际冲突、暴力甚至战争的根源。 神经科学的进步使我们能够窥探复仇在大脑中的具体表现。通过功能性磁共振成像(fMRI)等技术,研究人员发现,当个体感受到被不公正对待或背叛时,大脑中的“痛觉网络”——特别是前岛皮层,会被激活,引起强烈的心理痛苦。为了缓解这种痛苦,大脑启动奖励回路,其中包括被称为“核团”的腹侧被盖区和纹状体等区域,这些区域与多巴胺分泌密切相关,是人们体验快感和满足感的神经基础。

奇妙的是,思考和实施复仇行为会激活这些奖励回路,使个体在伤害反击中体验某种短暂的快感,如同吸毒时带来的满足感一样。 这种神经反应的机制使复仇欲望呈现出类似药物成瘾的特点:人们会陷入一种短暂满足后又迅速恢复的状态,导致不断循环的“渴望-复仇-满足-痛苦”过程。这种恶性循环不仅损害个人的心理健康,还可能引发更加严重的社会问题,如家庭破裂、职场矛盾、暴力犯罪甚至恐怖主义和战争。数据显示,从日常的争吵到大规模群体冲突,复仇的阴影无所不在,是暴力频发的核心驱动力之一。 历史上的复仇案例更是触目惊心。古罗马的角斗场注入了公共复仇的血腥戏码,用残酷的致死搏斗满足观众对正义与报复的扭曲需求。

中世纪的宗教裁判所与猎巫运动则将复仇转变为大规模的权力暴行,造成了无数无辜者的惨死。进入现代,世界强权领导人以复仇名义发动战争和大规模屠杀,如纳粹德国、苏联和毛泽东时代的政治运动,共计造成数千万人死亡。这些历史事实深刻揭示了复仇心理如何从微观层面渗透到国家治理和国际冲突,成为人类社会持续动荡的主要因素。 面对如此强大的复仇“毒瘾”,人类社会如何自救?科学研究为我们提供了关键的答案:宽恕。神经影像学研究表明,只需在心中设想原谅伤害自己的人,便能关闭痛觉网络和奖励系统,减少复仇的渴望,激活大脑负责理性的前额叶皮层,恢复自我控制能力。宽恕不仅能够缓解心理痛苦,还能打破复仇的恶性循环,释放自身的情绪束缚,使人获得内心的平静与自由。

然而,宽恕并非易事。它需要个体在不放弃自我保护权利的前提下,放下对过去伤害的执念,逐渐接受“非正义”的概念,即承认伤害存在但不以复仇回应。为此,心理学家们提出了一套名为“非正义系统”的方法,帮助人们在心中进行“模拟审判”,充分表达受害者的感受,同时培养宽恕的情感。通过这种方法,受害者能够在安全的心理空间内体验复仇与宽恕的情绪变化,达到减轻内心复仇冲动的效果。 在现实生活中,预防复仇成瘾的关键在于公共健康理念的推广。学校教育、社区活动、媒体传播等多维度的干预,能够帮助人们认识复仇的神经机制及其危害,提高心理调节能力。

对于已经陷入复仇循环的人群,心理治疗、认知行为疗法、同伴支持以及未来可能的药物干预,如用于控制强迫症和成瘾行为的纳曲酮或GLP-1类药物,皆有望成为有效手段。 总结来说,复仇欲望作为大脑的一种“毒瘾”,揭示了人类情绪与行为的深刻秘密。它不仅仅是一种简单的感情反应,更是一种根植于神经结构的复杂机制,驱动着无数伤害和破坏。但科学也带来了希望,宽恕不仅是道德理想,更是生物学上的“良药”,能够切断复仇欲望的神经联系,帮助人们重新获得心理的主导权。未来,随着更多的研究和干预手段的出现,人类或许能够真正走出复仇的阴影,构建一个更加和平与理性的社会。