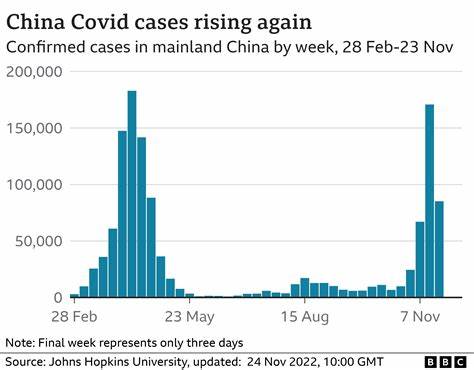

近期,中国多个省市的学校因新冠病例激增而采取了学生隔离措施,引发公众广泛关注与担忧。自2025年年初以来,中国境内出现了新一波新冠疫情高峰,尤其在南方地区感染率显著上升。学校作为人群密集的场所,其防控措施的变化引发了社会对疫情管控政策可能回归严厉限制的担忧。疫情的复杂性和中国官方数据的透明度问题,使得疫情形势显得更加严峻和难以评估。 据报道,广东省广州市一所小学发布的家庭隔离通知在社交媒体上传播开来,显示一名三年级学生因确诊新冠被要求进行七天隔离,且返校前必须出示诊所和社区卫生服务机构的健康证明。类似措施也在陕西和江苏等省份的部分学校实行,部分学生因发烧被怀疑感染新冠而暂停上课。

尽管官方声称疫情已经达到峰值或呈下降趋势,但许多地方医生和居民反映实际感染状况远超官方公布的数据。 专家和医生多次指出官方数据存在低估病例和死亡人数的情况。广州市一名匿名医生透露,多数感染者为成年人,但儿童感染人数也在增加,且症状较普通感冒严重,部分患者出现了白肺症状。然而,因社会恐慌和检测成本问题,大规模核酸检测长期未恢复,导致许多病例未被确诊报告。广州市一家三级医院的资深医生近期因病逝世,反映病情的严重性。 不同地区的居民也诉说着类似的经历,北方内蒙古呼和浩特的一位私人诊所主表示,许多患者持续出现咳嗽、咳痰、呕吐及腹泻等症状,部分患者症状持续数月,预示着未来几个月可能出现感染爆发期。

辽宁鞍山市的居民也反映近期有许多亲友感染,新冠病毒可能已经发生变异,导致症状持续时间长且难以治愈。部分40岁至50岁中年人出现突然死亡的案例逐渐增多,令人不安。 公众对疫情反弹的担忧不仅集中在健康风险上,也担心政府可能恢复早期的“清零”政策。2020年至2022年末,因执行严格封控措施,中国许多社区经历了大规模封锁、强制检测和集中隔离,给经济和民生带来极大压力。现在,虽然官方强调经济发展优先,但多地开始建设移动方舱医院和临时隔离设施以应对病例增加,显示疫情防控态势复杂且充满变数。 疫情专家评价称,尽管感染人数攀升,但当局当前没有急于实施大规模封锁。

政策上趋向于以较为隐蔽的方式控制疫情,例如通过转移患者到临时设施,提高居家隔离频率,以减少公共聚集和避免社会恐慌。同时,疫情相关数据依然缺乏公开透明,令国际社会和国内民众难以准确评估疫情真实动向。 基因测序数据显示,目前中国主要流行的病毒株为Omicron变异株的NB.1.8.1亚型,该变体传染性较前代病毒显著增强,免疫逃逸能力提升近1.8倍,可能是导致快速传播的主要原因。尽管世界卫生组织将NB.1.8.1列为“监测变体”,但未认定其具有特殊危险性。全球各地已报告通过旅行者引入该变体病例,但尚未引发大规模爆发或封禁飞行。 在多种呼吸道病毒同时传播的背景下,疫情状况更为复杂。

除了新冠以外,流感等其他呼吸道感染也在同期流行,增加诊断和治疗的难度。多重病毒共感染可能导致病情更重,医疗资源压力加大。同时,这种多重流行给疫情监测及防控策略带来挑战,也提升了公众对未来疫情走向的不确定感。 在教育层面,疫情带来的冲击不仅是临时停课和隔离,更牵动着家长、学生和教育机构的心理和学习计划。频繁的隔离令学生身心健康面临考验,线上教学普遍存在难以完全替代面对面教学的局限。此外,家长对信息不透明和政策频繁调整感到焦虑,影响到整体社会稳定与信任感。

从公共卫生角度来看,提高核酸检测覆盖率、加强病例数据的实时公开和推动疫苗接种策略的优化是应对疫情波动的关键。尽管大规模检测曾因担忧引发社会恐慌而被限制,但专家认为科学、透明和及时的数据共享,是有效疫情防控和保护民众健康的基础。 未来,中国的疫情防控政策如何调整,将直接影响全国乃至全球的防疫局势。鉴于病毒变异的复杂性和传播速度,单靠封控难以实现长期管控目标,需结合疫苗接种、治疗方法创新和社会管理多方面措施。加强国际合作与信息交流,也将是避免疫情失控和全球传播风险的必要路径。 综上所述,中国当前因新冠病例激增导致学校隔离学生的情况,反映了疫情防控面临的严峻挑战。

疫情数据透明度不足、多重病毒共存传播、医疗资源分配压力增大,使得民众和国际社会对疫情发展充满疑虑。如何在保障公众健康与维持社会经济稳定之间找到平衡点,成为中国乃至全球防疫工作的关键所在。随着疫情形势变化,持续关注官方动态及民间实况信息,将有助于公众更全面地理解并积极应对这一公共卫生难题。