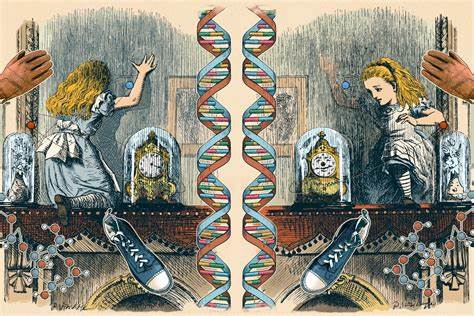

宇宙的本质一直是科学家和哲学家探讨的永恒主题。自古以来,我们试图理解我们所处的空间以及其中的物理规律如何运作。然而,借助镜像世界的概念,我们得以探索一个有趣而深刻的问题:宇宙和其镜像版本究竟有何不同?类似童话故事中的爱丽丝穿过镜子,物理学家们揭示了现实世界与镜像世界之间不可简单互换的巨大差异。这个差异不仅体现在形状和结构上,更直接关系到物质的基本特性和宇宙的基本定律。从分子到基本粒子,宇宙存在着微妙的镜面对称性破缺现象,对生命起源以及宇宙演化具有深远影响。探究这些奇异差异有助于我们理解为何宇宙是如此存在,而非其镜像版所呈现的模样。

手性与镜像物质的奥秘在日常生活中,手的左右形态差异非常显著,不能简单地通过旋转将二者重合。科学术语中,这种现象称为“手性”(chirality),源自希腊语“手”的含义。手性不仅是形状的区别,更深刻地体现在物质结构上。无论是生命体内的分子,还是化学物质,都存在显著的手性差异。十九世纪中期,法国科学家路易·巴斯德首次发现某些分子有不同的“左右手”版本,即镜像异构体,这些分子虽然含有相同的原子组成,但由于空间结构的不同,表现出截然不同的化学性质。例如乳糖作为奶中的糖分,其右旋异构体是生命所需,而左旋版本则极少出现在自然界。

手性的这种“不对称”不仅限于分子水平,还渗透到更为基础的粒子物理领域。物理学家将手性视作所有基本粒子的固有属性之一。对无质量粒子而言,它们沿光速传播,不断旋转的自旋状态与其运动方向的关系决定了其手性特征。物质世界中的带质量粒子,如电子或夸克,其手性则更复杂,因为观察者的不同运动状态能改变其观察到的手性,这涉及粒子的量子波函数及其数学描述。 在镜像世界中,一切似乎都被颠倒。镜像中的左手成为右手,顺时针旋转变为逆时针,然而宇宙的物理法则却没有简简单单的镜像对称性。

一个典型的例证是弱相互作用力,这种力掌控制一些基本粒子的衰变过程,但它只作用于左手性粒子,即左旋粒子。这意味着镜像对称性在宇宙微观层面被破坏,镜像世界的粒子在弱作用下的行为与真实宇宙中的粒子截然不同。甚至中微子这样神秘的粒子,仅被观测到存在左手性状态,右手性的中微子是否存在仍是物理学悬而未决的重要课题。 这一镜面对称性的破缺不仅影响物理理论,也为生命起源之谜的解答提供了启示。生物体内绝大多数有机分子都展现出单一的手性,使得生命分子只能朝特定方向排列。为何生命世界偏好右旋糖、左旋氨基酸,这被称为“同手性”现象,至今未能完全破解。

镜像生命体如果存在,可能拥有截然不同的代谢路径和免疫系统,这一事实也引发了科学家的伦理和安全担忧,比如合成镜像生物脱离实验室后可能对常规生命构成的威胁。 从光的旋光性质可以窥见手性现象的早期发现。早在十九世纪,物理学家弗涅尔观察到不同类型的石英棱镜能让光的电场向相反方向旋转,这一发现奠定了光学手性和分子手性研究的基础。现代光学和粒子物理追踪光子自旋和偏振状态中的手性概念,使其成为了解宇宙结构的重要物理量。 思考宇宙镜像的深层次意义,我们可以借助童话故事里的比喻来理解复杂的科学命题。爱丽丝穿越镜子后所遇到的颠倒世界象征了宇宙中存在的非对称性。

现实宇宙与镜像宇宙的根本不同,是激发科学家不断探索对称性与破缺、物理规律与生命本质的动力。 进一步研究中微子的手性特性,有望揭示宇宙为何拥有物质超过反物质的原因。右手性中微子如果存在,将可能成为宇宙中暗物质的重要成分,这对理解宇宙演化和未来发展具有革命性意义。同时,对镜像物质的探讨也推动了新一代粒子加速器和探测器的设计,试图捕捉那些仅在镜像世界才存在或表现不同的粒子状态。 综合来看,镜像宇宙与现实宇宙在微观结构和物理法则的根本差异,不仅是物理学、化学和生命科学的交叉热点,也是哲学思考人类存在的关键维度。手性作为连接宏观世界与量子世界的桥梁,揭示了宇宙复杂对称解析度的极限。

未来随着技术进步,我们或许能窥见更多镜面背后的秘密,解开宇宙为何“正旋”而非“反旋”的终极谜团。探索这种镜面差异,不仅丰富了科学认知,更深化了人类对自我与宇宙秩序的理解。