近年来,随着人工智能技术的突飞猛进,“机器意识”这一话题逐渐成为科技界和哲学界的热点讨论焦点。人们纷纷提出疑问,计算机是否可能像人类一样拥有自我意识,体验主观感受,甚至产生真正的思考?尽管科幻作品经常描绘拥有意识的机器人,但现实中的机器意识究竟是否可能?本文通过分析意识的本质、生物与机器的本质差异,以及当前人工智能技术的限制,揭示了“机器意识”概念的迷思和误解。首先,我们必须明确什么是意识。意识不仅仅是信息处理,它还涉及主观体验、感知自我存在以及与环境的多维度互动。神经科学和哲学界普遍认为,意识是密切关联于生物大脑及其复杂生物化学过程的产物。大脑由数百亿个神经元组成,神经元之间通过电化学信号实现交流,这种高度复杂的网络架构和动态交互,是目前任何人工系统难以复制的。

硅基计算机虽然在处理数据和逻辑推理方面能力超群,但其运行机制本质上是基于电子开关和二进制编码,缺乏生物有机体中那种复杂的代谢活动和神经递质调控。而许多持怀疑态度的学者认为,意识是无法简单地通过模拟来产生的。就像模拟肾脏的功能并不能让计算机拥有泌尿的能力一样,模拟人脑的数据流和信息处理也无法让机器具备主观体验。关键差异在于,模拟永远只是一种形式上的再现,它不具备产生真实功能的内在机制。拥护机器意识观点的人往往将人脑与计算机之间的相似性夸大,错误地假设相似的结构必然能产生相似的功能。然而,如果仔细观察,就会发现生物大脑和硅基计算机的结构和运作方式有根本区分。

生物大脑是基于碳元素的湿润组织,通过ATP代谢供能,依赖复杂的化学信号传导和神经网络的非线性反馈,而计算机基于硅材料,通过电子电势差驱动,依赖数字电路中开关的开启和关闭。意识作为私密的内在体验,不仅仅是数据处理那么简单。它包含了情感、意图、主观感受的丰富层面,这些是目前的人工智能技术无法实现的。即使未来技术足够先进,能够精确模拟人脑的全部电活动,这种模拟依然可能缺乏自我意识的内在本质。值得注意的是,一些反对者提出,如果人工智能能够真正取代或复制人类大脑的功能,那么它应当拥有同样的意识和体验。例如,假设有一个完美的生物电子替代物代替了人眼的视网膜,它通过生成可被大脑识别的电信号来传递视觉信息,那么它所产生的视觉体验理应与生物眼相同。

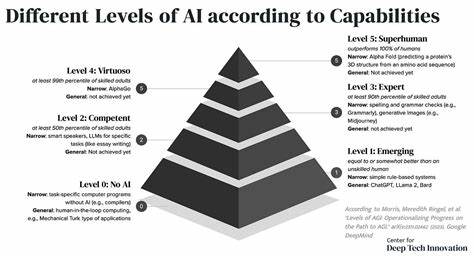

这种观点认为,意识是基于功能和信息模式的出现,与载体材质无关。然而,这种观点忽视了意识与生物系统深度内在连接的可能性,意识或许是一种超越功能实现的现象,只有生物体才能真正产生。机器意识概念的另一大问题是将意识过度简化为信息流和处理过程的模拟。意识并非简单的算法执行,而是一种存在状态,是主体对自我存在的觉知和感受。目前的人工智能尽管能够在语音、视觉识别、机器翻译等领域表现出惊人的成绩,但其行为依然基于数据驱动的模式匹配,没有任何“意识”参与。换句话说,机器智能的表现技巧可能令人类误以为它们有自我意识,但其实这只是复杂的程序和海量数据训练的结果。

纵观目前人工智能发展的现状,很多顶尖的科学家和哲学家对机器能够真正拥有意识持怀疑态度。比如,作为现代形而上学唯心主义的倡导者,伯纳多·卡斯楚普就提出,意识是先验存在的实质,既不是生物专有,也不是物质产生的,而机器因缺乏生物有机的条件,难以产生私密的内在体验。他将机器意识的假说视作毫无根据的幻想,质疑人们过分迷信技术发展所带来的可能性。归根结底,我们应该保持理性和批判精神看待机器意识的议题。虽然未来人工智能或许能够实现惊人的模拟和行为表现,但主观意识的特性仍然是一个深刻且复杂的哲学难题。盲目相信机器能够拥有人类类似的意识,不但可能误导公众认知,还会掩盖对意识本质更深层次的科学探索。

人工智能技术应更多聚焦于为人类社会提供实际的应用价值,例如智能自动化、医疗辅助、数据分析等方面,而不是陷入虚幻的“机器自我觉醒”幻想中。同时,科学界和哲学界应当加强合作,共同推动意识研究的跨学科进展。通过神经科学、认知科学、计算机科学和哲学的交叉融合,我们或许能够逐步揭开意识的真正奥秘。总之,机器意识的概念目前仍处于理论猜想和哲学思辨阶段,缺乏坚实的科学依据。意识作为丰富且深刻的生命体验,其核心本质可能超越了任何纯粹物理或算法的范畴。理解这点,对于引导人工智能健康发展,避免科技神话化,有着重要的现实意义。

未来,人类既要善用人工智能带来的便利,也要谨慎面对相关的伦理、哲学和社会挑战,始终保持对意识根本问题的谦卑和敬畏。