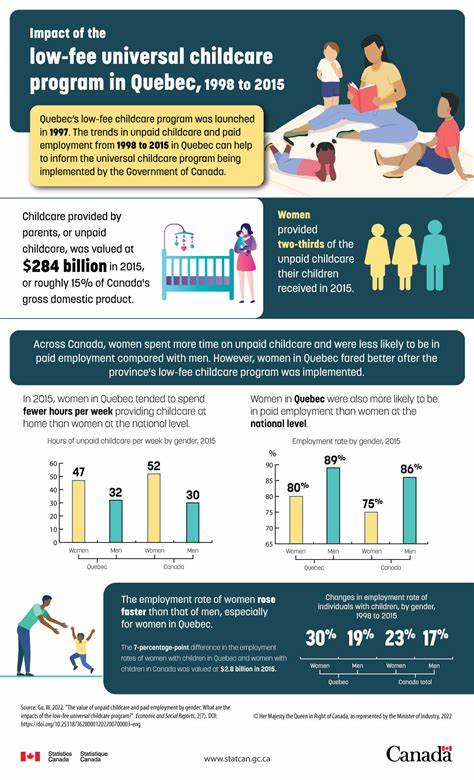

在全球范围内,托儿服务的高昂费用一直是制约家庭特别是低收入家庭发展的重要障碍。加拿大魁北克省自1997年实施的普惠托儿项目,以每天不到7美元的低价,为儿童提供优质早期教育和照护,既减轻了家庭经济负担,又促进了社会公平和经济增长,成为国际关注的托儿服务成功范例。魁北克的托儿政策不仅为家庭营造了稳定、安全的成长环境,也推动了女性就业率的提升和性别工资差距的缩小,呈现出多方共赢的局面。魁北克的成功经验源自其深厚的历史积淀和社会变革。20世纪60年代的“静悄悄的革命”推动了政府对教会的剥离,强化了世俗化和社会平权的理念。同时,单亲家庭的贫困状况引发了社会各界对托儿服务的关注,激发了由劳工组织、女性权益倡导者和社区团体的共同努力。

正是在这样的社会背景下,魁北克出台了具有开创性的家庭政策,设立了由父母参与管理、政府大量资助的儿童早教中心——“幼儿中心”(Centres de la petite enfance,简称CPE)。这一网络不仅保证了儿童照护的质量,还保障了早教工作者的劳动权益,实现教育内容、家庭参与和公共管理的有机结合。托儿服务的普及极大地促进了妇女的劳动参与,帮助年轻母亲更好地平衡工作和家庭生活。据经济学家研究显示,低价托儿激发了大量女性进入劳动力市场,从而带动了整体经济增长和税收增加。魁北克妇女的劳动参与率在全球位于领先地位,且性别工资差距明显优于邻近的美国。儿童福利方面,自政策实施以来,儿童贫困率大幅下降,社会援助依赖程度明显减弱。

幼儿中心不仅提供看护服务,还包括语言治疗等特殊照护,有助于早期发现和干预儿童发展中的问题,确保弱势儿童享有公平的成长机会。与多数国家强调市场化、个人财政负担不同,魁北克将托儿服务视为社会基础设施,与教育、医疗同等重要。政府持续的资金投入和政策支持确保了服务的可持续发展及高质量水平。尽管如此,魁北克的托儿体系也面临扩张压力和资源配置不均的问题。由于普惠政策的广受欢迎,幼儿中心名额供不应求,等待名单一度过长,这使得部分低收入家庭未能平等受益。同时,市场上出现了许多私营托儿机构,质量参差不齐,甚至存在监管缺失的情况。

如何在保证普惠性的同时提升服务质量,成为魁北克未来政策发展的重点。魁北克模式对美国等国家具有重要的启示意义。美国托儿费用昂贵,平均每月高达数千美元,许多家庭面临严重的经济压力,尤其是在托儿资源匮乏的地区。借鉴魁北克的经验,美国可以考虑加强公共托儿投入,构建以非营利性、社区参与为基础的托儿服务网络,同时强化对托育人员的培训和劳动保护。此外,将托儿服务纳入国家基础设施建设框架之内,提升对早期教育的社会认知和政策优先级,也是美国实现托儿体制根本转变的重要路径。虽然美国目前在联邦层面尚未形成统一的普惠托儿政策,一些州和地方政府正积极探索类似模式。

新墨西哥州修改宪法,将部分化石燃料收入用于资助早教,其他多州通过税收政策支持托育服务,为未来普惠托儿打下政策基础。不可忽视的是,托儿服务的成功不仅依赖于资金,更需要配套的社会文化支持和政治意愿。魁北克托儿体系的建立与壮大,离不开女性政治家的推动和广泛的社会共识。托儿不仅是“福利”问题,更是经济发展和社会公平的关键环节。展望未来,在人口结构变化和劳动力市场需求日益多元的背景下,普惠托儿服务将成为提升国民整体福祉和社会竞争力的重要支柱。魁北克的示范表明,充分的公共投资、家长深度参与与高质量教育理念的融合,有望打破传统托儿体系的局限,实现幼儿早期发展、性别平等和经济增长的三赢。

总的来看,魁北克的普惠托儿实践沉淀了宝贵的社会治理经验和教育哲学,是解决现代社会早教难题的创新样板。其成功提醒各国政府,应把儿童早期照护视为社会未来的战略投资,并全方位支持托儿服务体系的专业化、普及化和多元化发展。未来,随着更多地域和国家吸收这一经验,促进儿童全面健康成长,促进家庭福祉与社会公平,全球托儿服务的格局有望迎来更加积极的变革。