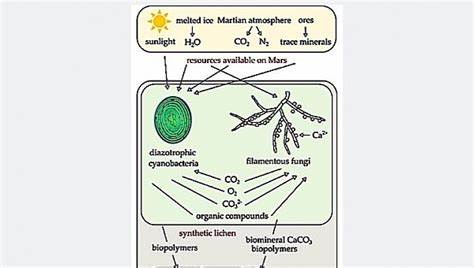

探索火星这颗神秘的红色星球,是人类太空探索的重大目标之一,而打造适合人类长久居住的舒适、安全的栖息地则是实现这一目标的核心挑战。火星环境复杂多变,资源极度匮乏,任何预先制造的建筑材料运输成本高昂且受限。因此,科学家和工程师们正纷纷转向创新思维,探索利用火星本地资源以及生命系统自身的力量来建造居住设施。生物矿化自生长建筑模块应运而生,成为火星基地建设的一项革命性技术。该技术基于合成生物学,创造了一种由固氮蓝藻与丝状真菌组成的合成地衣系统,能够在火星环境中自我生长和固结火星风化物,形成坚固的建筑块材。蓝藻负责捕获二氧化碳并转化为碳酸根离子,同时产生氧气和有机物质支持真菌生长。

真菌则通过其细胞壁上的钙离子结合能力促进碳酸钙的沉积,增强建筑体的强度和稳定性。最为重要的是,这种生物体系具有高度的自主性,相较于传统需要持续外部有机碳供应的单一微生物系统,合成地衣系统因其互利共生的特性大幅降低对外部资源的依赖。这种自生长的建筑模块不仅将火星风化土壤转变为高强度的建筑材料,还通过分泌胞外聚合物增强颗粒间的粘结性,使得结构更加稳固耐用。科学家们已经通过前期研究发现,丝状真菌在生物矿化作用中表现出极强的矿物沉积能力,能够在极短时间内形成大量碳酸钙,这一特性显著优于传统依赖细菌的技术路径。丝状真菌和蓝藻共生的合成地衣系统不仅能促进矿物质沉积,还能实现氧气和营养物质的循环利用,打造一个自我维持的生态循环,为火星建筑材料的持续生产提供保障。这项技术的前瞻性价值不仅限于太空领域,同样为地球上的军事物流、极端环境建设以及灾后重建提供了新的思路。

在自然灾害或人为破坏导致的废墟中,应用这种生物矿化自生长材料,能够高效利用现场废弃物,快速形成基础建筑结构,降低对传统建筑材料及运输的依赖,有助于快速恢复社会正常运作。同时,建筑材料的生产过程中捕获和固化大气中的二氧化碳,响应了全球减碳目标,有助于环保和可持续发展。火星设计参考架构5.0中提出的“通勤者”表面任务场景,为该技术的应用提供了理论基础。过去NASA曾尝试在火星表面使用轻质充气式栖息舱,以减少运输质量和体积,但充气舱内部装修和固定必须依赖额外的地面模块运输。生物矿化自生长模块的出现,解决了这一难题,使得火星上的物资依赖大幅减少,为未来火星基地实现真正意义上的“原位制造”奠定基础。合成地衣系统的建立得益于合成生物学技术的发展,通过基因工程手段有效整合蓝藻和丝状真菌的功能优势,构建出高度适应火星极端条件的微生物群落。

研究人员设计的蓝藻具备卓越的固碳能力,能够利用火星稀薄的二氧化碳资源,通过光合作用不断合成碳酸根离子,参与矿物沉淀反应。与此同时,丝状真菌的细胞壁富含钙结合位点,促进碳酸钙矿物的结晶和生长,最终形成坚韧的生物矿化结构。该系统还表现出对氧化应激的有效管理能力,通过真菌和蓝藻的协同代谢,增加其种群稳定性和活性,从而确保建筑材料的连续生产和品质稳定。与以往限制于细菌生物矿化的自生长建筑研究不同,基于真菌的生物矿化不仅矿物产量更高,速度也更快,极大提升了实用价值。此外,双生物体系具备更完善的营养循环机制,使建筑材料生产的自动性和持久性得以保证。人类在火星开展建设活动面临诸多关键挑战,如空间限制、能量供应、材料加工等,但生物矿化自生长模块提供了面向未来的解决方案。

它利用光合作用驱动的生物体系,将火星的原生物理资源转变为高性能建材,无需频繁补给大规模运输任务,为长期驻留和生态稳定奠定了基础。同时,这种材料的生态友好特性,减少了对环境的负面影响,提高了火星基地与自然环境的兼容性。该技术未来的开发和优化,预计将推动太空探索和地球建筑领域的跨界融合,促使生物技术应用进入一个全新高度。火星居民通过自主生产建筑材料,实现空间站地面设施和内部空间的灵活装配,将极大提升居住的安全性和舒适度。科研团队持续推进实验室内对合成地衣系统的优化,探索其在模拟火星环境中的表现和稳定性。同时,如何结合机器人和自动化设备实现建筑块的高效成型与组装,也是技术商业化和实际应用的关键方向。

展望未来,生物矿化自生长建筑模块不仅能够应对火星极端环境挑战,更有望引领一场建筑工业的绿色革命。在全球气候变化和资源紧张的大背景下,结合微生物生命力和合成生物技术的建筑方法,将极大推动建筑材料的低碳化和智能化发展。随着技术成熟,更多极地、沙漠等极端环境的地面设施建设,将从传统机械制造转向生物驱动的生态循环体系,为人类创造出真正可持续的居住空间。综上所述,基于蓝藻与丝状真菌的合成地衣系统生物矿化自生长建筑材料,实现了火星栖息地建设的原位资源利用与高度自给自足。该技术不仅突破了传统建筑材料运输瓶颈,降低了火星基地的物流成本,也为地球未来建筑迈入智能生态时代提供了宝贵经验。随着科研持续深入,生物矿化将在助力人类探索太空及应对地球生态危机中发挥日益重要的作用,成为人类文明向外太空延伸的重要基石。

。