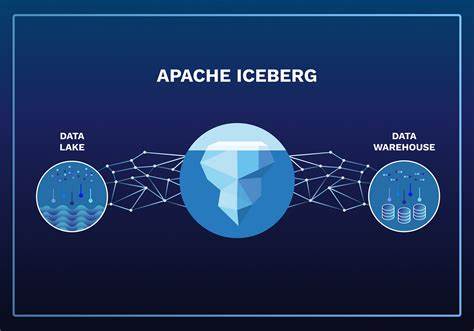

随着大数据与云计算技术的飞速发展,Apache Iceberg作为一种开放的表格式方案,迅速在产业界获得关注。它不仅支持原子提交、分区修剪、模式演进和基于快照的时间旅行等数据仓库级特性,还适配了诸如AWS S3、Azure Blob Storage、Google Cloud Storage以及HDFS等云端对象存储,展现出强大的跨平台兼容性。Iceberg一大亮点是卓越的可移植性,允许Databricks Spark、Snowflake、BigQuery、Trino/Starburst、AWS Athena/Glue及微软Fabric等多个计算引擎基于同一数据副本进行查询操作,使团队能够针对不同的工作负载灵活选择最佳引擎。然而,在2025年的数据生态环境下,Iceberg虽然备受期待,却同样暴露出一系列实际局限,本文将对此深入探讨,帮助企业和技术团队在选择数据解决方案时做出更理性的判断。 Apache Iceberg诞生于Netflix,最初设计目标是管理大型、缓慢变化的PB级规模数据集,这种设计初衷深刻影响了Iceberg的架构和优化策略。如今,绝大多数企业的数据规模远未达到这种量级,母鸭公司发布的“大数据已死”调查显示,典型分析仓库的中位数数据量不足100GB,关键数据集更常见只有数GB级别。

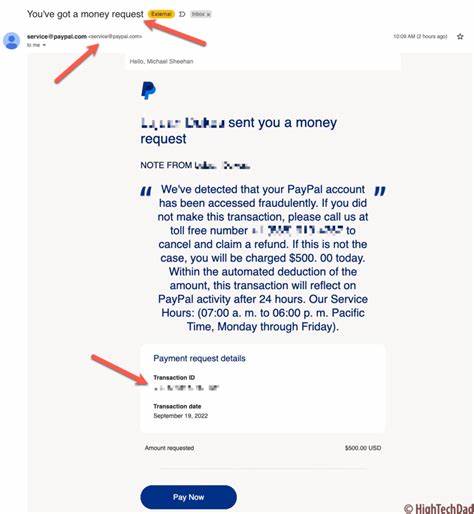

这意味着Iceberg固有的复杂元数据层以及多层间接引用对于小规模数据场景表现出明显的“重”感和操作摩擦,反而降低了效率和灵活性。 Iceberg提供的是强大但偏底层的数据原语,开发者对其使用的门槛较高,往往需要依赖更高层的SQL或Spark等抽象层。此外,Iceberg的实现细节也带来了元数据写入的开销放大效应。举例来说,更新单条记录时,不仅需要写入新的Parquet文件或删除文件,还需更新列出文件的清单(manifest)和表级元数据JSON文件。在云对象存储中,每个文件操作都会产生数百毫秒的延迟。一条更新在关系型数据库中可能毫秒级完成的操作,换到Iceberg却可能延续数秒。

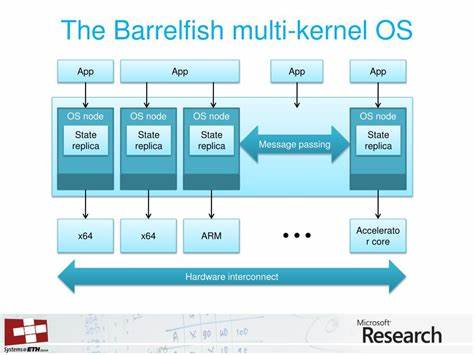

且随着更新频次和跨分区修改的增加,文件爆炸现象对查询性能形成极大威胁,必须依赖定期的压缩与维护操作来缓解乱象。遗憾的是,Iceberg生态尚未普遍实现如数据库中见到的自动或部分压缩策略,维护工作往往依赖Spark计划任务或Athena OPTIMIZE操作,增加了管理复杂度与额外成本,特别是在数据量较小时,这种维护开销显得不成比例。 生态分散和工具支持不足则是另一个显著难题。尽管Iceberg规范语言无关,但多数生产环境仍依赖Java实现的参考版本。近年来Python(PyIceberg)、Rust、Go及C++实现逐渐面世,然而它们落后于Java版本多个发布周期且缺乏完整的辅助工具链,如压缩服务等。多种数据计算引擎对Iceberg的支持也不均衡,很多仍无法完整支持写操作或行级删除功能,导致企业不得不依赖Spark、Flink或Trino作为写入引擎,降低了数据平台的多样性和弹性。

性能差距尤其明显。各计算引擎对Parquet及Iceberg的支持存在差异,多数开源引擎在执行Iceberg表查询时性能相较内部本地格式存在2至3倍减缓。即便业界巨头Snowflake,在处理Iceberg格式时相较标准本地表也有约20%的性能损失。某些供应商为了提升效率采用专有的增强格式(如Puffin),这种优化方案无法通用于开源生态,造成了厂商间的性能鸿沟,影响了生态的开放性和公平竞争。 面对多样化数据类型与广泛的业务场景,Iceberg也存在不小的短板。其设计偏重结构化且模式明晰的数据集,对于半结构化或无模式数据支持滞后。

虽然最近引入了如VARIANT类型等基本原语,仍无法比拟Snowflake长期以来对JSON及半结构化数据的高度优化。此外,冰山表对宽表场景支持不足。默认情况下只能为约百列内的字段生成详细统计信息,超出后需手动调优,显著影响灵活性。在如观测数据或安全日志等领域中,宽列与稀疏字段极为常见,Iceberg模式与统计管理机制目前难以满足这些需求。 企业级数据治理和安全控制亦处于起步阶段。敏感数据保护政策,例如限制合同员工访问薪资列,在Iceberg层面难以实现。

其不支持列级权限控制、动态视图或行级过滤等安全特性,意味着必须依赖上层平台或查询引擎来完成数据访问控制。这样的设计限制了Iceberg在合规性及安全要求较高的行业应用。虽然理论上Iceberg可以引入安全规范标准,但实际推行仍需多年,当前企业客户在保障数据安全时往往更倾向将数据交由现成安全生态成熟的云端仓库平台处理,如Snowflake或Databricks。 从架构设计的根本原则来看,Iceberg定位于管理大规模且缓慢变化的数据集合。因此,其对写入并发性的支持极为有限。乐观并发控制模型虽然保证了事务的串行化隔离,却使得写入操作需要争夺原子级元数据文件的交换权限,冲突提交会被中止并重试。

实证数据显示,大型企业如Adobe的Iceberg集群写入吞吐峰值约为每分钟15次事务,而传统OLTP数据库如Postgres或MySQL在秒级可支持数千事务。换言之,Iceberg并非设计为实时写入或高度并发的事务引擎,实时数据通常需要先写入专用数据库,再经过CDC采集同步到Iceberg。 这种架构特点同样使得Iceberg在实时或近实时数据分析领域举步维艰。业务监控和故障排查场景中,数据采集延迟极为敏感,任何分钟级的离线都会直接影响响应时间与业务收入。Iceberg的批量写入和表元数据原子替换机制,导致新增数据在上传完成前对查询不可见,不适合低延迟需求。专注实时数据处理的现代数据平台如Hydrolix、InfluxDB、Astra和ClickHouse,提供了更为适切的技术选型。

另一不可忽视的现实是云服务的数据流出成本。在主流云平台中,存储1TB数据成本相对低廉,但同等数据传输出网费用却至少高出数倍,成为多云策略和跨云迁移的显著经济障碍。虽然当前这不属于Iceberg本身的问题,但它却间接影响了Iceberg的应用场景和多环境分布策略。企业往往因昂贵的出网带宽费用,选择锁定特定云供应商区域,降低灵活性。部分服务商则推出成本优化工具以缓解此类压力,云端经济效益成为衡量方案整体竞争力的重要维度之一。 总的来说,Apache Iceberg是数据湖与计算引擎融合发展的创新成果,延续了数据库技术的诸多优点,也引领着云原生数据架构的新潮流。

它在跨引擎兼容、大数据规模管理和复杂数据版本管控方面展现巨大潜力不容忽视。同时,其架构设计先天局限和生态分布不均问题,令其在小数据量场景、高并发写入、实时分析、广泛安全治理等领域表现尚需改进。企业和技术团队应依据自身业务特点、数据规模和性能需求,理性评估Iceberg的应用价值,选择与自身技术栈、预算及安全要求相匹配的方案。 未来,随着技术不断迭代和生态完善,Iceberg有望在多个短板领域取得突破,释放更大潜力。新版本规范和社区活动如Iceberg Spec V4也在推动更高效的写入模式和优化机制诞生。与此同时,咨询专家和厂商推荐混合多引擎使用策略,结合专用实时数据库与Iceberg协调工作,以期实现数据架构的最佳平衡。

关注Iceberg的技术动态,结合实际业务场景合理选择数据管理框架,将帮助企业在数据驱动的时代保持竞争力并实现数字化转型目标。