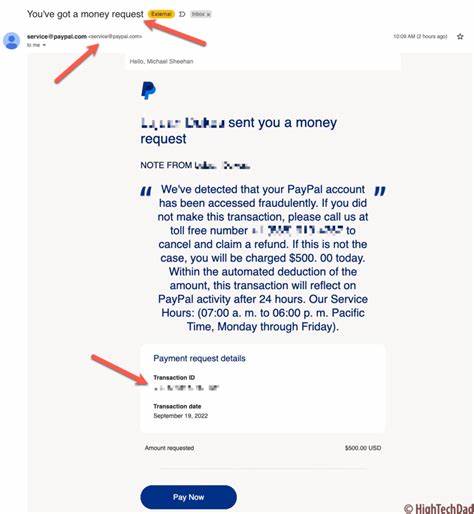

随着电子商务的蓬勃发展,支付安全与风控变得愈发重要。对于初创的电商平台而言,支付环节的安全不仅影响用户体验,更关乎企业的资金安全与合作伙伴关系。近期,不少创业者在使用PayPal支付平台时遭遇了恶意争议攻击,即攻击者利用虚假的购买交易频繁向平台发起付款争议,给企业带来资金损失和声誉风险。本文将详细分析这种攻击的常见特征、可能的攻击动机,以及针对性的防护和应对方案,助力初创企业有效化解支付纷争带来的危机。首先,了解恶意PayPal争议攻击的基本表现至关重要。通常攻击者多采用自动化工具模拟浏览器行为,批量制造购买订单,但支付账户多为未验证状态,且购买金额较低且频率较高,这种“刷单”行为往往局限在数字产品类目中,方便快速发起争议。

IP地址多变,分布在不同网络甚至使用代理,增加了追踪难度。由于PayPal多使用第三方API接口,攻击行为很少直接通过企业的API端点完成,而是借助浏览器模拟进行交易,绕过部分常见安全检测手段。其次,理解攻击背后的动机有助于企业精准部署防御。业内专家普遍认为,恶意争议多为信用卡或账户信息测试的一环。攻击者持有大量可能被盗用的支付凭证,通过发送低金额交易测试支付账户的有效性,分辨出可用账户后再转卖给其他违法分子进行更大规模的欺诈。此类行为利用了对数字产品高利润及低防御的特点,亦因交易金额低,持卡人或者银行的告警机制触发几率较低,攻击者得以隐蔽地维护其“测试平台”。

此外,也存在竞争对手故意通过制造大量争议扰乱业务,或者不法分子试图借助支付途径洗钱的可能。尽管争议金额小,但积累足够数量便会导致账户被支付平台标记为高风险,损害企业的支付资质和用户信任。针对以上情况,企业应当立足于技术与业务流程双重优化。加强用户身份验证是关键一环。比如严格限制仅接受经过验证的PayPal账户付款,结合手机短信验证和邮件验证可有效过滤大部分虚假账户。实施复杂度适中的验证码机制虽难以阻止所有自动化攻击,但能增加恶意行为的成本,降低攻击频率。

部署设备指纹识别技术能够识别相似或可疑终端,提高恶意用户的识别准确率,配合IP信誉查询能更有效地针对异常流量。云安全服务商如Cloudflare提供了专业级的机器人检测和防火墙规则,针对流量特征进行实时分析与阻断。对可疑支付订单实行人工复核,比如延迟付款确认或者与用户进行电话联系核实,有助于拦截风险订单。并且,对达到一定风险阈值的账户可实行更严格的支付规则,诸如限制交易次数与金额上限。此外,与PayPal及其他支付平台建立良好沟通渠道尤为重要。多数支付平台在发现风险行为时反应较为迟缓,尤其是使用标准客服渠道时容易陷入信息孤岛。

因此,企业应努力争取专职客户经理或反欺诈团队的支持,能够在异常情况发生时获得及时指导与支援。有条件时,寻求第三方反欺诈服务的帮助也值得考虑,他们具备专门的风险识别模型和数据库,能够与你的支付流程深度整合,提供定制化防御方案。然而,现实中很多初创企业难以长期依赖单一支付平台,尤其是像PayPal这类用户基数巨大但在风控支持方面存在局限的服务商。因此,探索多支付渠道策略也成为必要。适时引入Stripe、Adyen、Trustly等其他支付服务商,可分散支付风险,减少依赖单一平台导致的业务中断。同时关注用户体验,尽可能优化新用户注册与支付流程,避免因复杂的防欺诈机制导致转化率下降。

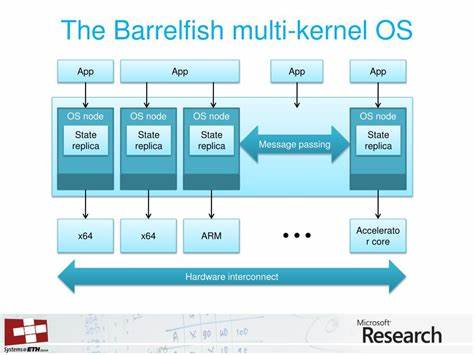

除此之外,企业应当做好内部安全基建。首先,保障服务器安全,使用多因素认证和SSH密钥访问,定期审查系统日志,防范被黑客入侵后导致数据泄露或异常交易产生。对应用容器化和隔离技术的合理理解和应用帮助快速恢复服务,降低单点风险。其次,建立健全的监控与告警体系,及时捕获支付异常信号,提前封堵潜在攻击。制定详细的应急预案,包括资金冻结、退款政策调整以及与用户的沟通流程,有助于降低危机影响。面对持续攻击,企业还必须重视法律和合规方面的应对。

收集所有交易和争议的详细证据,对于涉嫌恶意行为方采取法律手段保护自身权益。配合法律团队向支付平台进行正式投诉和申诉,施加合法压力。与工商、网络安全和监管机构保持沟通,根据所在地区法律法规完善自身合规措施,强化诈骗防范能力。最后,企业文化和团队风控意识的培养不可忽视。定期进行支付安全与风险管理培训,提升相关员工发现异常的敏感性与响应能力。通过模拟攻击和内部演练,提升整体抗风险水平。

总结来看,PayPal争议攻击对于初创电商平台是复杂且持续的威胁,需要从技术防护、支付流程优化、跨平台沟通、法律手段及团队建设多方面协同应对。虽然无法完全杜绝恶意攻击,但提升攻击门槛和降低攻击效益,能够让企业成为不值得攻击的目标。同时,通过多渠道支付布局和完善业务监控,保障资金流转安全与用户体验,将为企业的长远发展奠定坚实基础。电子商务环境瞬息万变,唯有不断调整和完善安全体系,电商创业者方能在激烈竞争中站稳脚跟,化解支付纠纷危机,实现可持续增长。