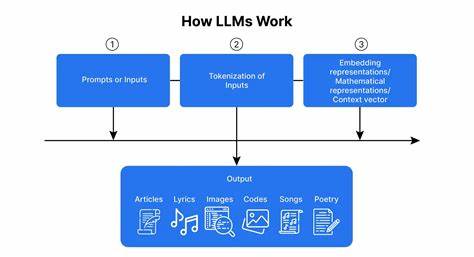

随着人工智能技术的迅速发展,大型语言模型(Large Language Models,简称LLMs)如ChatGPT、GPT-4等,逐渐进入公众视野,并开始在各个领域展示其强大的文本生成能力。对于小说家这一创意产业的从业者而言,LLMs带来的影响既充满机遇也伴随挑战。本文将深入探讨小说家们如何看待LLMs,既作为创作辅助工具的价值,也面对其可能构成的威胁,并思考这一技术未来可能引发的文学创作变革。 首先,从创作工具的角度来看,不少小说家发现LLMs在某些环节上确实能够提供实用的帮助。例如,当遇到难以突破的情节设计瓶颈时,小说家可以通过LLMs生成各种可能的故事走向和人物互动,从而激发灵感。更有作者利用LLMs进行拼写检查、语法校正,甚至用其帮助确认某些细节的真实性和合理性。

例如在一个讨论中,一位小说家尝试用LLMs检查旧式数字键盘上的单词组合,借此排查文字拼写问题。这样具体的应用表明,尽管LLMs在整体故事创作上可能未必完善,但其细节层面确实具备一定的实用价值。 然而,除了作为辅助工具的正面体验,小说家们对LLMs的警惕和质疑也非常明显。一些创作者担心,这些模型生成的故事线条缺乏真正的人文情怀和独特想象力,很难达到文学创作应有的深度与个性。大量由机器生成的内容迅速涌入市场,反而可能造成“噪音”泛滥,淹没了许多小众独立作者的声音和作品,使得他们的用心创作难以被读者发现。这种“内容泛滥”不仅影响市场生态,也对原创性和文学作品的质量形成潜在威胁。

更深层次的担忧还涉及伦理和资源分配问题。大型数据中心与人工智能模型的运行消耗了大量能源和水资源,部分小说家关注这种技术消耗与环境承载力之间的矛盾。同时,随着信息监控技术的提升,人工智能与大数据的结合使得隐私与自由面临前所未有的挑战。对于依赖自由创作和思想表达的小说家群体而言,这种潜在的“监控冗余”无疑是一种隐形压力。 在更多的创作层面上,有观点认为,小说写作是最具人性化和个性化的创作活动之一,涉及作者丰富的情感体验、生活感悟以及独立思考。LLMs虽然能够模仿语言风格、生成连贯文本,却无法真正理解情感的细微差别和人类经历的独特性。

很多小说家因此坚决认为,人工智能无法取代真实创作的独创性和灵魂,机器生成的文本更像是机械重复而非艺术表达。 除创作本身外,小说家们还将视线投向未来可能的市场格局变革。随着LLMs日益成熟,出版社、平台或文学代理机构可能更倾向于采用自动生成内容以降低成本,这种趋势使独立创作者面临更大的市场压力。如何平衡技术优势与创作者权益,保护原创作品的价值,成为亟需探讨的问题。 与此同时,部分作者也抱持开放态度,尝试将人工智能与人类创意相结合,探索合作创作的可能性。他们认为,人工智能可以成为创作的“助理”,支持作者突破传统思维框架,提供多样化的表达形式和灵感来源。

关键在于如何用好人工智能工具,发挥其优势,而不是完全依赖或被其替代。这种技术与艺术的融合状态或许正是未来文学创作的新趋势。 不可忽视的是,广大读者对机器生成小说的接受度同样影响着小说家对LLMs态度的形成。部分读者愿意尝试新颖的叙事结构和题材,机器生成可能带来的创意多样性受到欢迎。然而,另一部分读者依旧偏爱有深度、能够触动心灵的手工精雕细琢的作品。这种读者需求的分化也驱动着创作市场的多元发展。

总的来说,大型语言模型给小说创作带来了不可忽视的冲击。小说家们的反应多元复杂,从积极利用其辅助功能,到深刻反思其对原创生态的潜在威胁,再到对环境伦理及未来市场形态的担忧。真正的文学价值依旧源于人类独特的体验和智慧,人工智能不大可能彻底取代人类作者,更多的是通过协同合作推动创作边界的扩展。 未来,如何在尊重原创性、保护创作者权益的基础上,科学合理地利用LLMs工具,将是文学界和技术界共同面对的课题。小说家们期待一个既能激发创意又不失人文关怀的生态环境,使得文学艺术在新时代焕发新的生命力和广度。随着技术不断进步,小说创作的未来或许会更加多彩,但这个未来无疑依赖于我们如何智慧地驾驭这些强大的语言生成工具,保持创作的初心与灵魂。

。