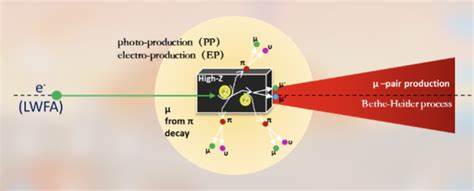

μ介子作为与电子类似但质量更大的基本粒子,在粒子物理学研究中具有不可替代的作用。传统上,μ介子的产生依赖于大型质子加速器或宇宙射线撞击大气层,但这些方式存在设备庞大、成本高昂以及粒子流量有限等问题。近期,来自中国工程物理研究院、广东实验室和中国科学院等机构的科学家利用超短高强激光技术,成功开发出一种新型μ介子生成方法,为μ介子的实验研究打开了全新的局面。该创新技术不仅显著降低了μ介子产生的门槛,也为中小型实验室开展相关研究提供了可能,极大推动了相关领域的科学进步。该技术核心基于激光等离子体电子加速技术,具体而言,是通过激光唤醒场加速(Laser Wakefield Acceleration,LWFA)实现的。借助激光脉冲压缩放大技术(Chirped Pulse Amplification,CPA),研究人员能够将电子束加速至GeV能级,而后利用高能电子束与转换靶相互作用,从而激发产生μ介子。

该过程涉及的物理机制复杂,伴随着多种二次辐射现象,例如伽马射线、中子和电子的释放。μ介子的产生主要包括两种途径:贝特-海勒(Bethe-Heitler)过程和介子衰变过程。贝特-海勒过程产生的μ介子能量较高,方向性明显,多沿电子束入射方向发射;而介子衰变产生的μ介子能量较低,辐射角分布均匀且覆盖立体角4π。这种多途径生成机制为后续精细调控μ介子的能谱和方向性提供了基础。μ介子的寿命极短,仅为约2.2微秒,这一独特的物理特性被研究团队用作区分μ介子与其他次级辐射的关键凭证。实验中,为避开传统磁谱仪易饱和的问题,科研人员创新采用测量μ介子静止寿命的方法,成功捕捉到了与μ介子典型寿命曲线相符的衰变数据,有效确认了μ介子的生成。

这一成果标志着μ介子首次在激光实验室平台上的成功制备。科研团队报告的μ介子产额约为0.01μ介子/入射电子,换言之,每次激光脉冲能够产生高达十亿级别的μ介子。基于现行实验装置和条件,对表面μ介子及其衰变产物的预估产率达到每秒千级数量级,有力支持了该源在实际科研应用中的潜力。激光驱动的μ介子源不仅极大降低了实验平台对大型质子加速器的依赖,而且在高能物理实验、材料科学分析、医学成像以及核科学研究中展现出广阔的应用前景。比如,借助高能μ介子的穿透能力,可实现高分辨率的μ子点投影成像,为物质内部结构提供精准探测手段。在基础物理研究方面,激光技术带来的灵活性有利于开展全光学μ介子加速实验,促进新型粒子加速方案的发展。

同时,激光生成的μ介子可作为独特工具用于探测核能级跃迁,进一步深化对核结构和核相互作用的理解。该技术的推广将加速μ介子相关教育与研究的发展,惠及物理学界的广泛用户群。随着激光技术不断成熟和装置性能提升,未来对μ介子的能量谱与角度分布的深入研究将成为重点,旨在优化μ介子源的性能,为多元化科学探索提供更优质的粒子资源。此外,各类激光研究机构、大学和应用实验平台均有望部署此类μ介子生成装置,催生更多创新应用,如高能μ介子放射学、材料结构分析方法以及相关粒子物理实验。这一突破式进展不仅展现了激光与粒子物理交叉领域的巨大潜力,也预示了激光加速器技术未来在拓展基本粒子生成和控制上的广阔前景。归根结底,超短高强激光生成μ介子的技术打破了传统实验粒子物理依赖大型加速器的格局,提供了更加灵活、经济而高效的解决方案。

这不仅是对粒子物理实验技术的革新,也是推动新一代高能工程技术和基础科学发展的重要里程碑。展望未来,随着研究的深入和相关配套技术的完善,该方法有望带领科学家发现更多未知粒子与相互作用现象,推动人类对微观世界的理解迈向新高度。