随着人工智能技术的飞速进步,AI已经在图像识别、语言生成、自动驾驶、医疗诊断等多个领域展现出惊人的能力和潜力。然而,尽管AI技术日益强大,它仍然存在着无法逾越的瓶颈和边界,某些人类独有的能力短时间内甚至永远不会被机器所替代。深入探讨这些AI无法胜任的领域,不仅有助于理性看待当前的技术状况,也能引导我们更好地利用AI辅助而非完全依赖它。人工智能真正的限制在哪里?我们不得不正视几个核心问题。首先,AI在创造力和原创性方面存在天然障碍。虽然现代大型语言模型在模仿文风、生成文本乃至写作诗歌和故事上表现出令人惊艳的效果,但其本质上仍是基于训练数据的再组合和概率预测。

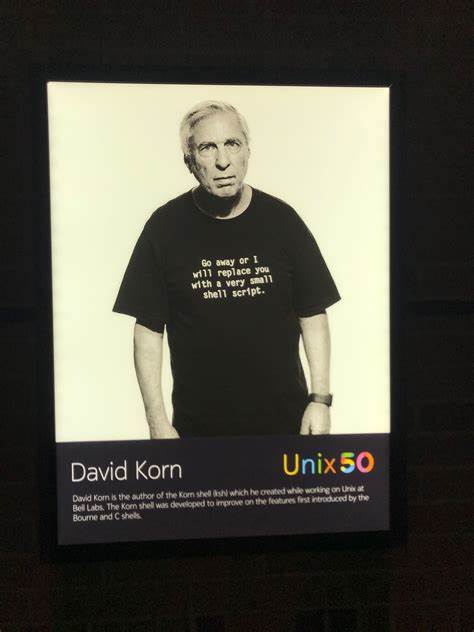

换句话说,AI的“创新”其实是对已有信息进行重组和优化,而非真正意义上的“破茧而出”。创造全新理论、提出突破性科学假设或者发明没人想过的艺术风格,依然是人类独有的优势。其次,AI难以进行真正的“思考”和“理解”。尽管自然语言处理技术使机器能够生成流畅的对话和写作内容,但背后缺乏对语义的深层理解。人类的思考包含抽象的逻辑推理、情感体验以及多层次的认知过程,这需要结合过去的经验、价值观念和文化背景,AI依然只能根据模式匹配进行响应,缺少自主意识和主观感受。第三,AI在处理复杂问题时缺乏灵活性。

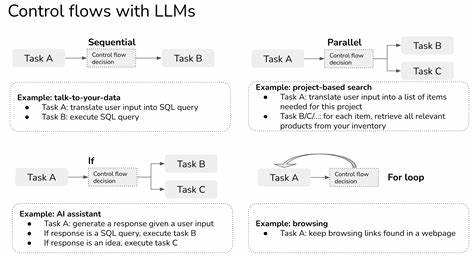

人类能够面对全新或复杂并且不确定性较大的情境,发挥想象力并制定出切实有效的解决方案。而现有AI系统往往依赖大量历史数据,对突发状况、异常事件的应对能力较弱。当问题转变为需要综合多学科知识和长远规划的策略性任务时,AI的局限性尤为明显。比如在大型软件项目的维护和系统架构设计上,尽管AI可以协助生成代码片段,但无法像经验丰富的工程师那样理解项目整体脉络,灵活调整方案迎接变化。第四,情感共鸣与人际关系的建立仍然是AI难以企及的高度。人类社交中蕴含着丰富的情绪流动、隐含意义和非语言信号,这些对建立信任、理解和连接至关重要。

AI虽然可以通过模拟对话表现礼貌与关怀,但缺乏真实的共情能力,这让它在心理咨询、教育引导等需要深度情感交流的领域难以取代真人。第五,关于道德判断与伦理决策,AI表现出明显的局限性。人类社会复杂且多元,许多决策涉及价值权衡、公正感知以及责任承担,这要求对伦理原则有深刻理解。虽然通过规则和算法可以部分模拟道德约束,但机器的决策缺乏人类的良知和情感支撑,难以胜任复杂的伦理困境处理。反复出现的“AI生成内容”困境也显示出其在版权、原创性及真实性判断上的不足。第六,物理世界的实际操作与感知能力依旧极具挑战性。

虽然机器人技术在制造业和物流等领域取得进步,但在需要细腻感知、复杂机械操作和环境适应的工作中,机器尚难比拟人类的灵活性和判断力。比如简单的家务修理、紧急场景下的快速应变,AI辅助的机器人依然远不能达到人类工匠的熟练程度。第七,AI在面对真正的创新突破时表现有限。这不是指技术层面的优化,而是颠覆性的革新。在科学研究、技术发明甚至文化创造中,真正意义上的“跳跃式”思考远超简单的数据处理和预测。人类的直觉、灵感和偶然发现构成了进步的重要动力,这种具有不可复制性的能力无法被当前的算法模拟。

综上所述,尽管人工智能技术极大提升了生产力和信息处理能力,但它并非无所不能。它不能真正拥有独立意识、情感和道德观,更不具备人类的创造性思维与复杂社会认知。对AI的期望应建立在理解其局限性的基础上,将其视为增强工具而非替代者。未来的发展方向应注重人机协作,发挥人类独特优势,弥补机器的不足。在科技的浪潮中,唯有人类独有的共情力、创新力和伦理感将持续发光发热。