在人类历史的长河中,新技术的到来往往伴随着社会结构和道德观念的深刻变革。随着人工智能(AI)、机器人技术以及自动化的兴起,尤其是在娱乐、艺术和服务行业,出现了一种前所未有的状况:技术的不当使用有时直接挑战甚至颠覆了传统的同意观念,而这正如同科幻电影中“性机器人”的设定一般,令人陷入对未来伦理的严重忧虑。人们不仅在反思机器是否拥有“意识”,更关注的是操作这些技术的人类自身是否在无意中创造了一种“奴役”——把人类变成了数据和算法中的“非玩家角色”。起初,这一议题可以追溯到上世纪70年代的电影作品《西部世界》及其续集《未来世界》。这些影片描绘了一个沉浸式主题公园,游客们能尽情释放暴力与性冲动,而所谓的“受害者”却都是拟人机器人,被编程为无法反抗。这种设定虽然在当时看似天马行空,却精准反映出现代科技与同意问题的本质:当被当作工具或物品对待的对象不再是人类,那么同意也就成了一种假象或完全被忽视的规则。

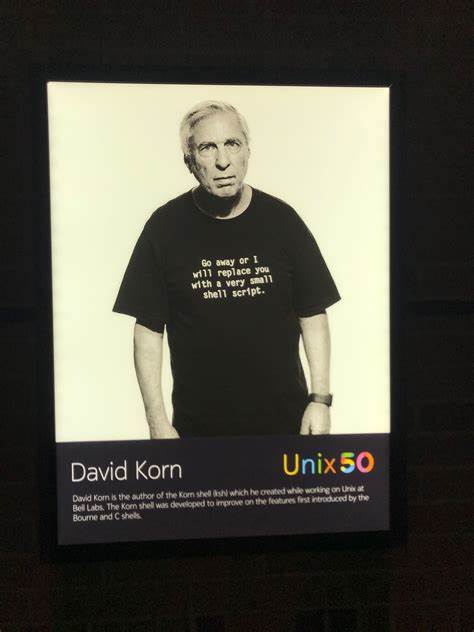

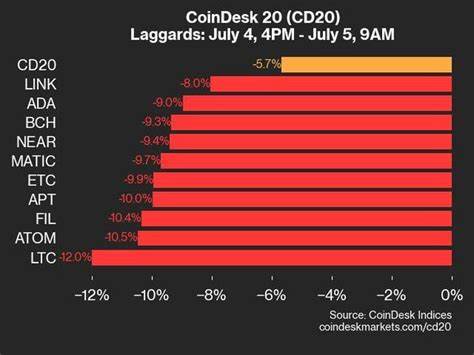

这个幻想世界满足了男性游客的两大隐秘欲望——杀戮和性,而影片并未真正考虑女性或其他群体的感受,反而强化了性别权力的单向流动。在现实世界里,类似的态势已从科幻走向现实。科技公司借助人工智能生成内容,将艺术家、音乐家、创作者的劳动成果以未经同意或合理报酬的方式采纳和利用,促使创作者成为“非玩家角色”,他们的权利和意愿被系统性剥夺。例如,大型语言模型和生成式AI承包了大量创意工作,本质上是模拟和复制人类创造力,但与此同时,却无视被采样内容原作者的权益,仿佛他们是被数字化奴役的“机器人”。这种剥削引发了关于数据权益、版权保护和道德伦理的激烈争论。技术带来的便利与效率在此刻被双刃剑般地展现。

算法替代了人类工作者,极大降低了用工成本,却同时抹杀了同意和报酬的必要价值。此外,AI被寄予能够“自动”给予客户服务和满足需求的幻想,实际上掩盖了背后的意识形态问题——使用技术规避人类之间复杂且必要的道德沟通。以Delos公司为例,其塑造的机器人主题乐园隐喻了现代资本主义通过技术实现对人类“需求”的操控和剥削,而在这种操作背后,是对自由意志和同意权的根本忽视。跨界科技的扩展还包括人机关系的重新定义。在看似无害的智能助手、虚拟伴侣乃至“数字替身”中,用户与技术的互动渐渐模糊了现实与模拟的界限。这里的问题不仅仅是机器“是否有感知”,而是人类是否被设计成愿意让技术充当情感或身体关系中的替代者,进而丧失了对自身边界的把控。

反观数字艺术和内容产业,利用技术制作和传播内容的方式同样面临伦理挑战。艺术作品的数字化复制渗透到每一个角落,当作品成为数据包,人类创作者如何保证自己的劳动成果不被无偿剽窃?这也是在呼应同意与尊重的缺失:技术在推动文化传播简化和普及的同时,也可能加速文化劳动者的边缘化。科技本身并非邪恶,但其背后的设计理念和价值观才是关键。倘若技术产品被赋予默认“无同意”或“绝对服从”的功能,那么这类技术无疑成为了对人类自主权的侵蚀工具。人类必须警觉,对于机器人和AI自然而然地赋予权力的同时,也承担起维护道德底线的责任。与此同时,监管和法律体系需要迅速跟进,以确保技术发展不能践踏基本的人权规范。

保护创作者权益同样是当下亟待解决的课题,保障他们在数字化时代中的合理回报和尊重,是遏制不公的重要环节。作为未来社会的参与者,普通人亦需提高对科技产品使用方式的认知,积极推动透明、公正的技术生态构建。只有真正理解并坚持“同意”的核心精神,我们才能避免沦为被技术操纵的工具,进而守护人类的尊严与自由。科技的发展应以促进人类福祉为目标,而非成为放纵个体冲动、忽视伦理制约的借口。更深层次地看,现代人可能正隐秘地变成了自己创制的“性机器人”——被算法、数据和利益驱动的系统所奴役,失去了对自己身体和意识的控制权。对此,公众、研究者和政策制定者必须携手共建技术与伦理共存的未来,确保每一个决定背后都有真正的同意,每一项创新都守护着人类的根本权益。

。