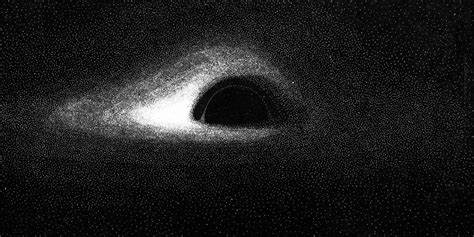

黑洞,从诞生之初便因其神秘莫测的性质令科学家们既敬畏又好奇。作为宇宙中引力最强的天体,黑洞密度极高,连光线也无法逃脱其引力束缚,因此一直以来,人们都在揣测它们的真面目——它们到底长什么样,是否能够被观察到。2017年,人类终于迎来了历史性时刻,首张黑洞“照片”发布,让这一天体首次以可视化形象出现在公众视野中。然而,黑洞的影像探索,早在1979年便已有了先声——法国科学家让-皮埃尔·卢米内特利用早期计算机和艺术创作,绘制出了全球首幅模拟的黑洞图像,这一作品不仅是科学意义上的突破,更是将科学与艺术完美融合的典范。 黑洞的成因源于大质量恒星的坍缩,其强大的引力场导致时空结构产生极端弯曲。由于黑洞本身不发光,只能通过其周围物质的辐射现象间接探测与观察。

黑洞周围的“吸积盘”是其重要光学特征,这些由被吞噬恒星物质形成的环状光盘因高速旋转加热而发出耀眼的辐射。吸积盘的强光正是科学家们观测黑洞的重要线索。卢米内特正是基于这一点,通过复杂的数学计算和计算机模拟,成功创造出了第一张具有科学根据且视觉效果直观的黑洞“照片”。 尽管1979年的计算机技术远不及现代发达,卢米内特却利用IBM 7040主机这类早期晶体管计算机,通过输入一系列打孔卡驱动程序,计算了黑洞周围光线在极端引力作用下的传播路径。他巧妙地将这些数字数据转化为等值线图,再通过手工绘制在感光纸上的印度墨水点阵,最终得到了一幅极具视觉冲击力且科学严谨的黑洞图像。卢米内特的创作过程,不仅体现了科学家对极端引力物理的深刻理解,也彰显了他艺术家的匠心精神。

在卢米内特的图像中,两大关键现象被清晰呈现。首先是光线因引力透镜效应产生的扭曲,这使得原本位于黑洞赤道平面的吸积盘光线弯曲,呈现出一种犹如“悬浮”的双重光盘结构。其实,这只是一张二维平面上的视觉错觉,实际吸积盘为单一环状结构,但由于光线轨迹极端弯曲,才形成此种罕见现象。其次,吸积盘的旋转引发的多普勒效应和爱因斯坦引力红移,使吸积盘朝向观测者一侧的光线变得更加明亮,远离观测者一侧则相对暗淡。这样的光学不对称性,使整张图像呈现出动态感和空间深度,成为后来黑洞仿真中的标志性视觉特征。 对照2014年电影《星际穿越》中呈现的黑洞“加尔甘蒂亚”,卢米内特的图像在科学真实性方面展现出更强的精准度。

虽然电影中的黑洞影像因艺术化处理略有简化,忽略了光盘亮度的强烈不对称性,以免观众感到混乱,但科学上这种不对称性正是观测黑洞的重要线索。正因如此,黑洞吸积盘的多普勒明暗差异被视为判断黑洞自转方向及角动量的关键依据之一。 卢米内特用1979年计算机硬件和纯手工艺的结合,开创了黑洞视觉科学的新纪元,他的图像不仅在理论上验证了爱因斯坦广义相对论中的预言,同时也为后续的数值模拟和视觉呈现提供了基础和标准。如今,经过NASA Goddard等研究机构多次高性能计算仿真,尖端计算机生成的黑洞模拟全都继承了卢米内特最早定义的“光子环”、“多普勒效应”以及“光线弯曲”的视觉核心要素,再次印证了1979年的科学先见和艺术智慧。 科技飞速发展的当代,2017年“事件视界望远镜”(Event Horizon Telescope)首次通过全球多个射电望远镜协同工作,成功捕捉到位于银河系中心超大质量黑洞M87的首张“真正照片”,这一现实作品被视为天文物理的史诗性成就,震撼了全世界。虽然这张照片在技术手段和成像方式上与卢米内特的绘图有天壤之别,但二者在科学精神上是相辅相成的,前者是后者半个多世纪理论和方法进步的结晶。

回顾黑洞影像科学的发展历程,我们不仅能体会到科学知识累积的力量,也能感受到艺术力量在科学探索中的不可或缺性。卢米内特1979年的手工绘图形象,不仅向世人展示了黑洞如此抽象天体的视觉样貌,更以其富有表现力和科学严谨性的风格,影响着天文学家和视觉效果艺术家对黑洞的未来诠释。 这样一段从纸板、印度墨水与早期电脑打孔卡开始的科学探索故事,至今依然启发着科学界与公众。它提醒我们,即使面对宇宙最神秘的现象,科学的勇气和艺术的想象力结合起来,也能穿透黑暗,拉近我们与宇宙本质的距离。未来,随着观测技术和理论物理的持续进步,人类对黑洞的认识必将更加深入,而这份对于真理的追寻将始终铭记卢米内特当年以一支毛笔绘就的第一幅黑洞视像,成为激励世代科学爱好者的不朽传奇。