在当今时代,人工智能(A.I.)迅速融入我们的生活,成为不可忽视的力量,尤其是在写作领域。随着ChatGPT等大型语言模型的兴起,越来越多的写作者和学生开始借助人工智能辅助完成创作任务。这种技术的崛起引发了关于写作本质、人类思维和教育未来的广泛讨论。 人工智能对写作者而言,既是一种强大的工具,也像是一种诱惑。它能快速提供写作灵感,帮助理清思路,甚至在语言的组织和表达上给予直接支持。对于时间紧张、精力有限的创作者来说,人工智能仿佛化身成一个无疲倦的助手,既能执行繁琐的文档格式化,也能根据用户需求调整写作风格和语气,从而加快工作效率,减轻心理负担。

然而,正如一些写作教师和文学工作者所感慨的,这种便利背后隐藏着复杂的问题。人工智能生成的文本往往表现出高度的语法正确和逻辑连贯,但它缺乏真正的人类感知和思想深度,更难以表达独特的创意和内心的真实体验。它所模仿的语言是基于庞大文本数据库和算法预测,而非生动的个人感受和灵魂触动,因此在人文精神和写作艺术的层面,存在本质的局限。 在高校课堂上,人工智能的广泛使用已经改变了传统教学方式。许多学生利用AI来完成论文、摘要甚至创作诗歌和散文,从而引发了涉及学术诚信的争论。教师们不得不摸索新的评估标准和教学模式,甚至引入无AI支持的写作实验室,以确保学生能够锻炼独立思考和表达能力。

与此同时,也有声音呼吁教育者应该正视人工智能的存在,用更开放的心态引导学生合理使用这种工具,以促进写作技能和批判性思维的同步提升。 更重要的是,人工智能对写作认知的影响值得深思。最近的研究发现,过度依赖AI辅助写作可能会导致“认知负债”——即写作者在使用人工智能写作时,大脑参与度下降,记忆力减弱,对文本内容的主观拥有感减小。这意味着,虽然人工智能让写作更高效,但也可能削弱人类内在的创造力和思考深度,从而逐渐导致思维的平坦和表达的单薄。 人工智能生成的写作内容趋势呈现出一种表面上的完美和顺畅,往往带有一种“消费主义式”的乐观色彩,语言简洁明快,但却可能缺少情感张力和独特个性。其独特的语法习惯和惯用句式成为判断AI文本的线索,然而随着技术的不断提升,辨别这种人工产物也将变得日益困难。

这就使得写作者必须更加深入地理解和掌控写作的核心价值,保持对语言节奏、声音和意义的敏感,从而确保作品的独一无二和思想的原创性。 从文学角度看,写作不仅仅是信息的传递,更是人类“注意力”的体现,是思维与情感的融合。古往今来,作家们通过文字捕捉内心的复杂纷呈和对世界的细致观察,创造出了丰富多彩的文学艺术。而人工智能的加入,虽然能够模仿这些模式,却很难真正体会其中的“关注”和“感动”。在写作过程中,人们经历风险、自我修正和不断调整,最终达到令人惊喜的表达境界;这正是写作的魅力所在,也是人工智能难以替代的部分。 此外,从伦理和法律角度看,人工智能的训练依赖于大规模的已有文本数据,常常未经作者许可,涉及版权纠纷和原创者权益保护问题。

多起针对AI公司的诉讼提示我们,未来人工智能的开发和应用必须更加注重尊重原创和公平使用原则,才能在促进技术进步的同时保护写作者的合法权益。 随着人工智能不断进化,它在写作领域的表现也将越来越成熟、精细,但摆在我们面前的挑战是如何平衡技术应用和人文关怀。教育者需重新设计写作教学策略,加强围绕过程而非仅是成果的评价机制,鼓励学生在AI辅助之外,依然保持深度阅读、反思和自主表达的能力。社会也应当关注人工智能带来的认知影响,避免单纯的效率追求侵蚀了思考的本质。 未来,对于新一代成长于AI环境中的写作者而言,人工智能可能不再是“外来工具”,而是他们思维系统的一部分。他们将习惯于与机器协作,甚至依赖其提供的文本“建议”。

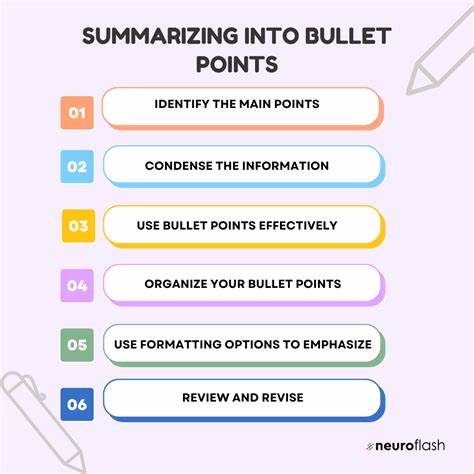

这种转变既带来便利,也带来风险。如何确保这种“共创”过程中,人类真正的个性和创造力得以保存,是整个文化发展的大课题。 总结来看,人工智能为写作提供了一种前所未有的辅助方式,它能高效完成重复性任务,节省时间和精力,帮助写作者更好地管理工作和生活压力。但与此同时,它也冲击了写作的认知结构和情感内核。写作者和教育者必须清醒认识到,写作不仅是技巧的堆砌,更是人类用心“付出关注”的艺术。只有在保持对语言的深刻感知和思考的持续投入下,写作才会继续成为扩展生命意义和感知世界的重要途径。

在面对人工智能的浪潮时,我们应努力保护这份人类独有的精神财富,让技术成为助力,而非取代。