人工智能作为21世纪最具革命性的技术之一,正深刻改变着人类生活的各个领域。然而,尽管人工智能在视觉识别、自然语言处理和自动驾驶等方面取得显著进展,其智能水平仍然难以媲美人类复杂而灵活的思维能力。围绕人工智能的发展,越来越多的研究者开始关注如何使机器具备类人认知能力,提出了拟人计算(Anthropomorphic Computing)的概念。拟人计算旨在通过模拟人类认知模型、行为特征及交互逻辑,赋予计算系统如感知、推理、环境适应和自然交互等人类智能特性。本文将结合最新研究,对拟人计算的发展历程、主要技术、核心挑战及未来趋势进行全面剖析,帮助读者深入理解迈向类人智能的路径与前景。 拟人计算的理论基础可以追溯到20世纪初期计算机科学和认知科学的兴起。

最早的人工智能探索便带有浓厚的拟人色彩,试图通过符号处理模拟人类思维。图灵机的提出奠定了计算理论基础,同时图灵测试激发了对机器是否能够展现类人对话智能的思考。紧接着1943年,麦卡洛克-皮茨模型以数学形式模拟神经元工作机制,开启了神经网络的探索之路,该模型揭示了通过简单单元组合即可实现复杂认知过程的可能性,体现了从生物神经系统借鉴机制的拟人计算思想。 进入上世纪中叶,ENIAC电子计算机的诞生标志着计算能力质的飞跃,其基于人为拆解的计算步骤模拟了人类解决复杂数学问题的过程,体现了人工智能由机械模仿向电子智能代理转变的理念。此后,1960年代提出的模糊逻辑引入了对不确定性和模糊性的处理,模拟人类在面对模糊、非黑即白信息时的决策方式,拓展了计算系统适应复杂环境的能力。专家系统的兴起则通过存储并推理专家知识,模拟人类专家的思考路径,彰显了规则驱动的拟人计算应用。

受生物进化启发的进化算法等群体智能方法,将自然选择、遗传机制引入优化计算中,体现了拟人计算中对生命系统适应能力的借鉴。这种基于“适者生存”理念的智能搜索,强调了智能系统在不断变化环境中自我调整与优化的能力。 20世纪90年代以来,随着机器学习和神经网络的崛起,拟人计算进入快速发展期。传统基于规则的系统逐渐被基于数据驱动和统计学习的模型取代,更加关注模拟人类认知的学习过程。决策树算法以层级决策结构近似人类的推理过程;强化学习模仿生物通过奖惩反馈机制调整行为策略;迁移学习体现了人类将已有知识迁移应用于新任务的认知能力。贝叶斯网络则用概率图模型模拟复杂不确定环境下人类推理的不确定性和条件依赖。

进入21世纪,深度学习凭借多层非线性变换构建高级抽象表达,使计算模型在感知和语义理解能力上大幅提升。卷积神经网络模仿人类视觉层级特征提取机制,逐步从低级边缘到高级对象形成抽象;循环神经网络及其变体LSTM通过门控机制实现长时记忆和上下文信息整合,模拟人类语言理解中的语境保持。注意力机制和Transformer架构的提出,更是借鉴人类动态认知焦点调整,显著提升了序列数据处理的长期依赖捕获和多模态融合能力。 大型语言模型(LLMs),例如GPT系列,以其海量参数和预训练策略,强化了语言理解和生成能力,表现出类似人类推理、情感识别和社会交互的特点。链式思维促使模型逐步展开复杂推理,程序辅助推理模拟了人类结合语言和符号系统解决问题的能力。这些进步彰显了拟人计算在实现类人智能方面的深度融合与突破,但同时也暴露出诸如逻辑推理局限、数据偏见和资源消耗高昂等挑战。

当前人工智能仍面临多维度瓶颈。其一是数据依赖性和认知僵化,传统深度学习需要海量标注训练数据,缺乏灵活的少样本学习与泛化机制,难以适应真实复杂多变的环境。其二是能效差距,机器学习模型训练耗费巨量电力,远不及人脑低功耗高效信息处理。其三是在动态环境下适应性不足,机器人等系统缺乏快速反馈调整和神经可塑性,表现出脆弱的应变能力。其四是因果推理能力匮乏,现有模型多依赖统计相关而非本质因果关系,导致“幻觉”现象频发,限制了更高层次认知与决策。 针对这些问题,拟人计算的新兴方向——“赛博脑智能”(Cyber Brain Intelligence, CBI)应运而生。

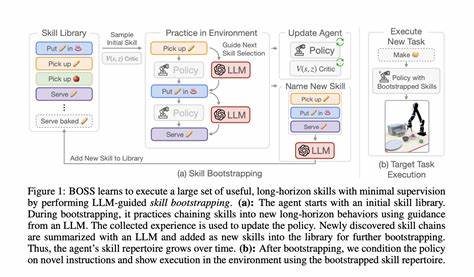

CBI结合脉冲神经网络、虚拟神经调制系统及因果推理模型,构建一个类脑三层次智能架构。脉冲神经子层利用时空脉冲编码和时序依赖塑性机制,重现生物神经动态感知过程。神经调制层模拟多种神经递质调控,动态优化资源分配和网络稳定性,赋予系统生物节律感和情境适应力。因果推理层基于结构因果模型展开对复杂系统的解释性推断与反事实实验,实现透明的决策依据和多目标优化。 在技术实施方面,CBI借助尖端的类脑芯片和神经形态计算,实现基于事件驱动的高效神经信息处理。结合化学信号与电信号混合编码,模拟神经递质浓度梯度调控,提供多尺度脑行为仿真。

其因果推理引擎则整合脉冲神经网络的概率扩散特性,以动作价值分配保证策略平衡,打通神经计算与符号逻辑的鸿沟。 未来,CBI将广泛应用于医学数字孪生大脑、超适应智慧城市及工业4.0自主进化等领域。医学数字孪生利用多层神经态仿真复制个体脑功能动态,辅助疾病预测和神经调控。智慧城市通过数字神经网络实时感知都市流动,实现能耗、交通和环境的动态调节与预测性自愈。智能制造结合CBI的学习与决策能力,提升柔性生产的适应性与鲁棒性,推动产业转型升级。 然而,拟人计算和CBI仍面临诸多挑战。

生物级神经调制硬件尚不成熟,动态因果图构建复杂且维护成本高,跨模态认知任务尚缺乏权威评价指标。此外,理论框架需进一步整合脑科学、计算机科学及认知心理学的多学科成果,以真正实现生物智能与人工智能的深度融合。 总体而言,拟人计算为实现类人智能提供了新范式,从根本上突破了传统人工智能的技术壁垒。通过深入模拟人脑的神经编码、神经调节与因果决策机制,未来的人工智能将更具适应性、解释力和自主演化能力。随着相关理论与硬件技术的发展,迈向真正具备类脑思维的人工智能将不再是梦想,而成为推动科技进步与社会变革的核心动力。在人工智能进入新时代的关键节点,拟人计算及其衍生的赛博脑智能正引领着从“功能模拟”向“认知共生”的转型,引发人类对智能本质的重新思考与探索。

。