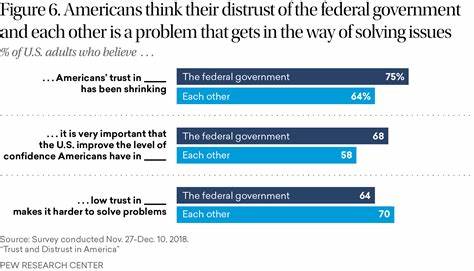

近年来,公共卫生机构的信任问题已成为全球许多国家共同面临的挑战。不仅美国,其他发达国家同样经历着公众对卫生建议和政策的怀疑甚至不信任。这种不信任现象不仅影响了疫苗接种率,还给整体公共健康体系带来了巨大压力。影响公共卫生信任的因素错综复杂,其中政治因素尤为关键,正在全球范围内推动健康怀疑态度的蔓延。 公共卫生信任的动摇并非偶然。历史上,公共卫生机构往往被视为权威的健康指导来源,但随着信息传播方式的变化,尤其是社交媒体的普及,公众获得的信息多元且复杂,有时甚至是误导性的。

再加上某些政治力量利用公共卫生议题作为分化工具,导致民众对官方信息产生怀疑甚至抵触情绪。 以美国为例,2025年6月,卫生部长罗伯特·肯尼迪Jr.解散并重新组建了疫苗指南专家小组,新成员中多名对疫苗持怀疑态度且缺乏相关专业背景的科学家引发广泛关注与争议。这一事件不仅引起了国内的轩然大波,更让全球公共卫生界感受到政治干预对卫生政策的威胁。这种政治化现象使得科学优先的公共卫生政策变得模糊,也削弱了公众对建议的信任。 不仅仅是美国,欧洲和其他发达国家同样经历着类似的困境。例如,在法国和德国,一些政治团体利用疫情管理的不确定性,在选举中激化对政府的批评,推高了疫苗怀疑和健康信息的分裂。

不同阶层和年龄群体对疫情措施的接受度差异明显,导致社会分裂更加深刻。这种基于政治立场的信任断层,使得公共卫生信息难以普遍被接受和执行。 疫情期间,全球大量传播的虚假信息使公共卫生信息面临严峻挑战。冠状病毒大流行揭示了许多国家公共卫生体系脆弱的一面,同时也暴露出政府沟通策略的不足。部分公众对官方传播的数据和建议产生质疑,部分原因源自政府在初期对疫情严重程度的低估,或因政治考量选择隐瞒或淡化信息。这种信息的失真进一步加剧了公众的不信任。

公共卫生信任的丧失对社会产生深远影响。疫苗犹豫成为最大挑战之一,许多本可控制甚至消灭的疾病如麻疹等出现反弹。卫生机构难以协调统一的防疫行动,医疗系统资源分配受到影响,最终危害民众健康安全。此外,公共卫生信任的缺失削弱了政府应对未来健康危机的能力。 面对这一现状,恢复公众信任需要多方面共同努力。提高透明度是关键。

政府和公共卫生机构应积极分享真实、科学的数据和决策依据,建立与公众的良性沟通渠道。应对错误信息传播,尤其是网络平台上虚假信息的快速蔓延,进行有效监管和反驳,通过可靠的信息源提升公共认知。 科学界也需承担责任,加强科学传播能力。将复杂的医学和疫苗知识转化成简单易懂的语言,缩短科学与公众之间的距离。通过社区参与、公众教育等方式增强信任感,补齐信息鸿沟。同时,公共卫生政策的制定应坚持科学优先理念,减少政治干预,维护政策的独立性和专业性。

此外,社会多元化需求也应得到重视。不同族群、文化背景及教育水平的群体对公共卫生信息的需求和理解不同,个性化沟通策略能更有效触及不同群体,缩小信任差距。强化基层医疗和社区卫生服务,增强地方层面的健康支持,有助于提升整体信任水平。 未来公共卫生的挑战不仅在于疾病本身,更在于如何在全球化的背景下重建多元社会对科学和健康的信任。信任是一种社会资本,是公共健康系统有效运作的基础。只有当各方共同努力,拆解政治干预、打击错误信息、强化科学传播,公众才有可能重新回归对公共卫生机构的信任。

综上所述,全球范围内公共卫生机构面临的信任危机是一场复杂的社会现象,深受政治因素影响。解决这一困境需要政府、科学界和社会各界的协同合作,确保政策科学性和信息透明度,实现健康信息的有效传播。未来只有以信任为纽带,公共卫生体系才能在面对疾病威胁时发挥最大效能,保障人类健康和社会稳定。